- Perspektive

Waldwissenschaften an der HAFL: eine Erfolgsgeschichte

01.09.2023

Essay

Abstract

Auf Initiative der kantonalen Forstdirektorinnen und -direktoren entstand 2002 eine Ausbildung auf Stufe Fachhochschule. Im September 2003 nahmen neun Studierende ihr Studium der Forstwirtschaft an der damaligen Schweizerischen Hochschule für Landwirtschaft (SHL) auf. Die Ausbildung zum Forstingenieur und zur Forstingenieurin FH stiess in der Branche anfänglich auf Skepsis. Dank ihrer praxis- und produktionsorientierten Ausbildung waren die Ausgebildeten gut dafür geeignet, Kernaufgaben in den kantonalen Forstdiensten wahrzunehmen. Schon bald waren sie aber gesuchte Fachleute, die mit ihrer praxisbezogenen Ausbildung überzeugten. Mit der Integration der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) in die Berner Fachhochschule (BFH) wurden Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung stetig weiterentwickelt. Heute sind im Fachbereich Waldwissenschaften gut 50 Mitarbeitende beschäftigt, die sich mit wirtschaftlichen und technischen bis hin zu ökologischen Fragestellungen beschäftigen.

Keywords:forestry, forest ecosystem management, mountain forest, natural hazards, environmental remote

sensing, forest policy, international forest management, research and development, teaching

Schweiz Z Forstwesen 174 (s1): s4–s7.https://doi.org/10.3188/szf.2023.s0004

* Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, E-Mail bernhard.pauli@bfh.ch

Im Zuge der Veränderungen bei der forstlichen Ausbildung an der ETH äusserten kantonale Forstdirektorinnen und -direktoren 2002 einen Wunsch: Die forstliche Ausbildung auf Stufe FH solle produktions- und praxisorientierter werden. Drei Fachhochschulstandorte, darunter auch die damalige Schweizerische Hochschule für Landwirtschaft (SHL), arbeiteten ein entsprechendes Konzept aus. Die SHL erhielt den Zuschlag. Synergien mit der Agronomie-Ausbildung, Zweisprachigkeit und Praxisorientierung hatten den Ausschlag gegeben (Abbildung 1).

Anfang mit Hindernissen

Mitte 2003 wurde dann eine breit abgestützte Begleitgruppe ins Leben gerufen. Vertreten waren waldbezogene Organisationen und solche aus dem Bildungsbereich. Die Gruppe befasste sich mit dem Berufsbild eines Forstingenieurs und einer Forstingenieurin FH sowie mit der Entwicklung des Curriculums. Walter Marti, der damalige Leiter des Berner Forstkreises Emmental, wurde zum Präsidenten der Begleitgruppe gewählt. Dies aufgrund seiner Praxiserfahrung, aufgrund seiner beruflichen Vergangenheit als Fachlehrer an der Försterschule in Lyss und nicht zuletzt auch aufgrund seines Engagements in der Wählbarkeitskommission. Ab November 2003 wurde die Begleitgruppe durch Urs Mühlethaler verstärkt, der von der SHL als Studiengangleiter ernannt und für die notwendigen Aufbauarbeiten bereits in Teilzeit angestellt wurde.

Die Begleitgruppe sowie ein daraus gebildeter Ausschuss arbeiteten mit Hochdruck an einem klaren Studienprofil mit den Haupthandlungskompetenzen Technik, Wirtschaft, Naturgefahren und Betriebsführung. Der Zeitdruck war enorm, da der Studienstart mit einer allgemeinen Basisausbildung bereits auf September 2003 festgelegt wurde. Hinzu kam, dass im Hinblick auf die zwei Semester später beginnende forstliche Fachausbildung immer wieder unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der Studienschwerpunkte und -inhalte aufkamen. Zudem schlug den Mitgliedern der Begleitgruppe viel Skepsis entgegen: Immer wieder wurde infrage gestellt, ob denn eine forstliche FH-Ausbildung überhaupt sinnvoll sei und die starke Betonung der Nutzfunktion des Waldes den Branchenbedürfnissen wirklich entspreche.

Durchbruch nach anfänglicher Skepsis

Im Herbst 2003 erteilte der Bund eine vorläufige Betriebsbewilligung: So nahmen im September neun Studierende, acht Forstwarte und ein Vorstudienpraktikant ihr Studium der Forstwirtschaft an der SHL auf. Ab 2004 waren mit Urs Mühlethaler und Bernhard Pauli zwei hauptamtliche Dozierende für den Studiengang zuständig. Gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Lehrbeauftragten wurde die Lehre organisiert.

Den Studierenden des ersten Jahrgangs kam als Pionierklasse eine besondere Rolle zu. Einerseits mussten sie sich die notwendigen Kompetenzen aneignen, andererseits ein Feedback zur Kompetenzvermittlung geben. In der Branche wurden die Studierenden der ersten Jahre nicht immer mit offenen Armen empfangen. Die Skepsis und die Frage, wofür man denn diese neuen Forstingenieurinnen und Forstingenieure einsetzen könne, hielten sich noch einige Jahre. Erst mit der Zeit setzten sie sich durch: Die Absolventinnen und Absolventen der SHL/HAFL gingen im Vergleich zu den früheren ETH-Ingenieurinnen und -Ingenieuren zwar etwas weniger akademisch ans Werk. Dank ihrer praxis- und produktionsorientierten Ausbildung waren sie aber ebenso gut dafür geeignet, territoriale Kernaufgaben in den kantonalen Forstdiensten wahrzunehmen. Die Zusammenlegung von Forstbetrieben zur Überwindung der Strukturproblematik eröffnete den Absolventinnen und Absolventen der HAFL mit der Zeit ein weiteres Betätigungsfeld. Aufgrund ihrer Ausbildung waren sie bestens dafür geeignet, derart komplexe Konstrukte strategisch und operativ zu führen. Der Bekanntheitsgrad der SHL und die Akzeptanz der Absolventinnen und Absolventen in der Branche nahmen immer weiter zu. In der Folge stiegen auch die Studierendenzahlen (Abbildung 2). Heute sind unsere Forstingenieurinnen und -ingenieure geschätzte und gefragte Mitarbeitende.

Obwohl unter Zeitdruck entstanden, erwies sich das von der Begleitgruppe erarbeitete Curriculum als sehr gute Basis für ein Forstwirtschaftsstudium. Es deckte die verschiedenen Funktionen rund um den Wald und seine Nutzung umfassend ab. Das zeigte auch die 2009 durchgeführte Akkreditierung. Dabei wurden lediglich die drei zu dieser Zeit angebotenen forstlichen Vertiefungen Waldökologie, Forstmanagement und Holzwirtschaft mit je 18 ECTS als zu schwach ausgeprägt beurteilt. 2010 wurde deshalb das Curriculum angepasst. Die Vertiefungen Waldmanagement und Holzwirtschaft wurden zusammengefasst, Waldökologie wurde gestärkt und die neue Vertiefung Gebirgswald und Naturgefahren aufgebaut. Eine forstliche Vertiefung hatte nun den Umfang von 36 ECTS.

2020 und 2021 wurde das Curriculum erneut grundlegend überarbeitet. Ziel der Reform war es, die Ausbildungsschwerpunkte noch bedürfnisgerechter zu gestalten und die Grundlagen- und Fachmodule enger zu verzahnen. Zudem sollte durch die Einführung sogenannter Projektmodule die Synthesefähigkeit der Studierenden weiter gestärkt werden (Abbildung 3).

Enorm vielfältige Wissenschaft

Mit dem Wachstum des Studiengangs stieg in den kommenden Jahren auch die Anzahl der Professorinnen und Professoren immer weiter an. 2005 stiess Jean-Jacques Thormann als Experte für Schutzwald zur SHL. 2009 wurde das Team mit Christian Rosset für den Bereich Waldbau und forstliche Planung verstärkt. Das heutige Kollegium des Fachbereichs Waldwissenschaften besteht aus zehn Personen, die sich auf vier Fachgruppen aufteilen.

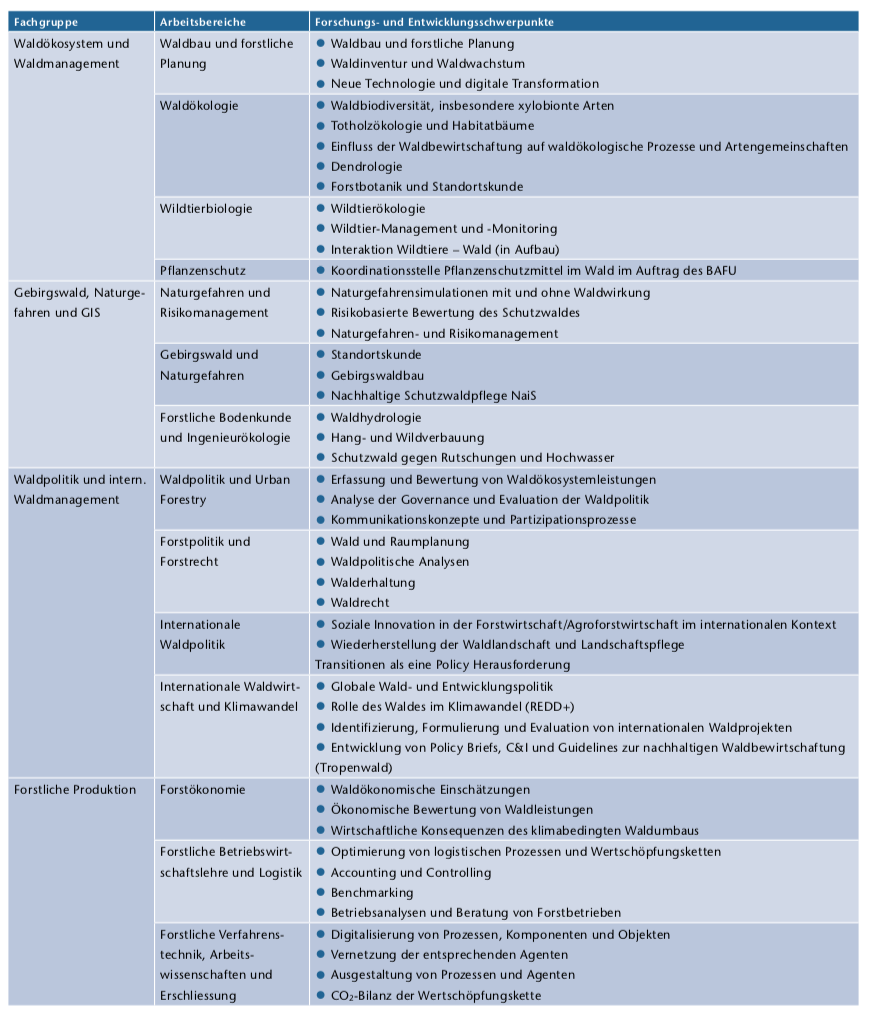

Von Anfang an wurden die Dozierenden dazu angehalten, einen eigenen Forschungs- und Entwicklungsbereich aufzubauen. Mit der Integration der HAFL in die Berner Fachhochschule und den damit verbundenen Veränderungen der Gesamtorganisation und der Finanzierungsstrukturen wurde diese Entwicklung enorm beschleunigt. Mit den zunehmenden Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung wuchs die Anzahl der wissenschaftlichen Mitarbeitenden stetig. Mittlerweile sind im Fachbereich Waldwissenschaften gut 50 Mitarbeitende beschäftigt. Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Dozierenden und der leitenden wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit ihren Teams ist enorm vielfältig. Sie reicht von wirtschaftlichen über technische bis hin zu ökologischen Fragestellungen (Tabelle 1).

Forschung und Lehre: stete Weiterentwicklung

Der Fachbereich Waldwissenschaften verfügt mittlerweile über einen umfangreichen Leistungsausweis. Dennoch führen Veränderungen bei unseren Anspruchsgruppen immer wieder zu notwendigen Anpassungen, Fokussierungen oder gar Neupositionierungen. Im Bereich Lehre zeigt sich, dass künftig stärker auf die unterschiedlichen Lebenswege und persönlichen Rahmenbedingungen der Studierenden eingegangen werden muss. Nach unserer Einschätzung wird deshalb das Thema Teilzeitstudium bzw. Kombination von Beruf und Studium eine immer grössere Rolle spielen, der wir mit entsprechenden Studienkonzepten Rechnung tragen werden. Durch die technischen Möglichkeiten können bestimmte Unterrichtselemente zudem anders gestaltet werden. Distanzunterricht und begleitetes Selbststudium werden immer bedeutender und müssen mit einer praxisorientierten Ausbildung vor Ort sinnvoll kombiniert werden.

Das Thema lebenslanges Lernen gewinnt mittlerweile auch in unserer Branche an Bedeutung. Aus diesem Grund wird der Fachbereich in enger Zusammenarbeit mit Branchenakteuren (z.B. Bildungszentren Wald) sein Weiterbildungsangebot weiter ausbauen.

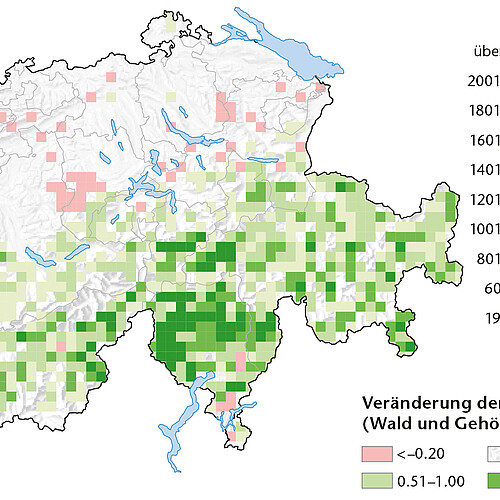

Im Bereich Forschung und Entwicklung wird der Fachbereich seine Rolle beim Erarbeiten und Umsetzen zukunftsfähiger Lösungen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung weiter stärken. Die Projekte der Teams sollen dabei weiterhin breit gefächert sein und dadurch mehr oder minder alle Waldfunktionen abdecken. In näherer Zukunft wird ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung folgender Themen gelegt: Totholz- und Wildtierökologie, Wirkung des Schutzwaldes bei Steinschlag, Rutschungen, Gerinneprozesse, Digitalisierung betrieblicher und überbetrieblicher Prozesse und Industrie 4.0 in der Wald- und Holzwirtschaft. Der wichtigste Forschungsschwerpunkt wird aber sicher das Thema Wald und Klimawandel sein. Dabei sollten vor allem Anpassungsstrategien für Wälder auf regionaler und betrieblicher Ebene zur Erhaltung der Vielfalt von Waldökosystemen und ihren Leistungen im Zentrum stehen.

Wir haben also auch in Zukunft noch einiges vor.

Eingereicht: 21. August 2023, akzeptiert (ohne Review): 28. August 2023