- Perspektive

Walderhaltung nicht auf Kosten von Landwirtschaftsland

01.07.2025

Perspektive

Zitierung und PDF-Download

Schweiz Z Forstwes 176 (4): 198–202. https://doi.org/10.3188/szf.2025.0198

Ob wirtschaftlich oder ökologisch – Wald- und Landwirtschaft sind seit jeher eng miteinander verbunden. Ein grosser Teil der privaten Waldbesitzerinnen und -besitzer stammt aus der Landwirtschaft. Der Wald übernimmt zudem eine wichtige Schutzfunktion für das Kulturland.

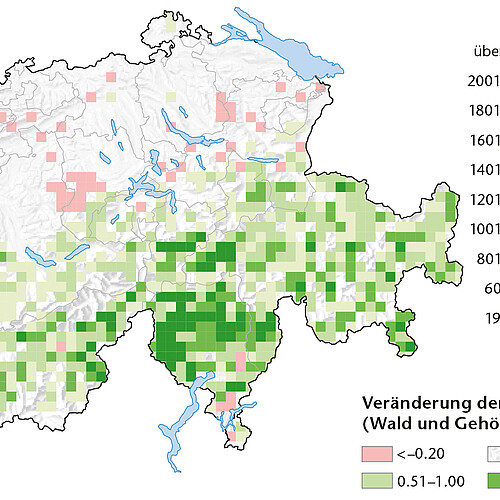

Bei der Flächennutzung gibt es aber ein Spannungsfeld. Seit 2005 nahm die Waldfläche in der Schweiz um insgesamt 38 700 ha oder 2.3% der Gesamtfläche zu. Selbst im dicht besiedelten Mittelland, wo der Druck durch Wohn- und Infrastrukturbauten besonders hoch ist, konnte die Waldfläche eine geringe Zunahme verzeichnen. In der Landwirtschaft zeigte sich eine gegenläufige Entwicklung: Sie verlor im selben Zeitraum schweizweit 2.4% ihrer Fläche – das entspricht 22 400 ha. Im Mitteland kam es sogar zu einem Kulturlandverlust von 2.7%. Angesichts dieser Entwicklung ist der Schutz nicht nur von Fruchtfolgeflächen, sondern der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche von höchster Priorität.1,2

Elemente, die Druck auf das Landwirtschaftsland ausüben, sind die Rechtslage und die Umsetzung der Rodungsersatzmassnahmen. Deren strikte Handhabung reduziert das Kulturland. Die heutigen Regeln führen dazu, dass die Landwirtschaft bei Infrastrukturprojekten doppelt Flächen verliert: Zum einen verlieren Betriebe landwirtschaftliche Flächen für den Bau von Infrastrukturprojekten. Zum anderen entstehen weitere Flächenverluste, wenn der Rodungsersatz oder allfällige ökologische Ausgleichsmassnahmen ebenfalls auf landwirtschaftlichem Boden realisiert werden. Der Landwirtschaftsboden gerät so doppelt unter Druck.

Das Ziel sollte sein, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der landwirtschaftlichen Nutzfläche und des Waldes herzustellen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: Eine Lösung könnte sein, den natürlichen Waldzuwachs bei statischen Waldgrenzen an die Aufforstungsfläche anzurechnen. Da der Wald ohnehin wächst, könnte dieser Zuwachs als Rodungsersatz anerkannt werden, ohne zusätzlich Kulturland zu verlieren. Eine weiterer Lösungsansatz ist die Flexibilisierung des Rodungsersatzes, wie es die Motion Würth (24.3983) «Mehr Flexibilität beim Rodungsersatz» fordert. Neben bestehenden Massnahmen soll der Rodungsersatz eine qualitative Komponente erhalten. Durch gezielte ökologische Aufwertungsmassnahmen innerhalb bestehender Waldflächen liessen sich wertvolle Natur- und Lebensräume fördern. Zudem könnten diese Massnahmen die jeweiligen Leistungsvereinbarungen zur Waldbiodiversität ergänzen. So profitiert sowohl der Wald als auch die Landwirtschaft – der Wald wird artenreicher und widerstandsfähiger gegenüber dem Klimawandel, und die landwirtschaftlichen Flächen bleiben erhalten.

Fussnoten

BAFU (2025) Waldbericht 2025 – Entwicklung, Zustand und Nutzung des Schweizer Waldes. Bern: Bundesamt für Umwelt.

Agristat (2024) Statistische Erhebungen und Schätzungen – Betriebsverhältnisse.www.sbv-usp.ch/de/services/agristat-statistik-der-schweizer-landwirtschaft/statistische-erhebungen-und-schaetzungen-ses