- Perspektive

«Es wäre nicht rechtmässig, den Realersatz gar nicht mehr zu prüfen»

01.07.2025

Perspektive

Abstract

Das vor fast 150 Jahren erlassene Forstpolizeigesetz von 1876 markiert den Start des strengen Schutzes der Waldfläche in der Schweiz. Seit der Revision von 1902 gilt dieser für das ganze Land. Im Interview sagt Agrar- und Waldrechtsexperte Roland Norer, dass die Regelung der verschiedenen Waldfunktionen in einem einzigen Gesetz vorteilhaft ist und die Bestimmungen zum Rodungsersatz einen flexiblen Rahmen bieten, um auch regionalen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Schweiz Z Forstwesen 176 (4): 203–207.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0203

Das Forstpolizeigesetz von 1876 gilt zusammen mit dem Wasserbau- und dem Jagdgesetz als einer der ersten Umwelterlasse des Bundesstaates. Zu Recht?

Das Forstpolizeigesetz (FPolG) 18761 war eigentlich ordnungspolitisch motiviert. Es ging darum, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Abholzung im Gebirge zu stoppen und Naturgefahren zu begegnen. Dass damit in der Folge eigentlich auch viel für die Umwelt erreicht wurde, das war sozusagen ein Mitnahmeeffekt. Daran hatte 1876 wohl niemand gedacht. Der Schritt zum «Umwelterlass» erfolgte spätestens auch sprachlich bei der Änderung vom Forstpolizeigesetz zum Waldgesetz 1991. Heute gilt das Waldgesetz (WaG)2 vor allem deshalb als Umwelterlass, weil es beim Bundesamt für Umwelt (BAFU) angesiedelt ist. Im WaG sind jedoch die drei Funktionen Wohlfahrt, Nutzung und Schutz in einem einzigen Erlass zusammengefasst. Streng genommen ist nur die ökologische Funktion ein Umwelterlass, die beiden anderen zählen zum Naturgefahrenrecht respektive Wirtschaftsrecht. Im Vergleich dazu ist bei den Gewässern die Rechtsetzung aufgeteilt in drei Gesetze: Wasserbaugesetz (WBG), Gewässerschutzgesetz (GSchG) und Wasserrechtsgesetz (WRG). Das Waldgesetz hingegen zeigt, wie man drei verschiedene Themenbereiche in Kombination und in Balance in einem Gesetz gemeinsam regeln kann.

Ist die Zusammenfassung der drei Funktionen Schutz, Wohlfahrt und Nutzung in einem Gesetz eher ein Nach- oder ein Vorteil?

Es ist ein Vorteil, weil der Interessenausgleich um die Ressource Wald in einem Gesetz vollzogen wird. Bei Wasserfragen haben wir nicht nur drei Gesetze, es sind auch zwei Bundesämter involviert.

Wie sind diese Unterschiede entstanden?

Auch bei den Gewässern standen historisch zunächst Schutz vor Hochwasser und Nutzung – Nutzbarmachung der Wasserkraft, Wasserzins, Fischerei – im Mittelpunkt. Der Gewässerschutz kam erst 1955 dazu, dann aber mit einem eigenen Gesetz. Ein Grund könnte darin liegen, dass das Fischereigesetz nur auf oberirdische Gewässer Bezug nahm, während nun mit der Gewässerschutzgesetzgebung der Anwendungsbereich auch auf unterirdische Gewässer wie Grundwasser erweitert wurde.

Wie ordnen Sie die Entstehung der rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die quantitative Walderhaltung ein?

Die Gesetzgebung folgte den Notwendigkeiten. Auf den Kahlschlag der Gebirgswälder im 19. Jahrhundert folgte die Naturgefahrenproblematik. Mit der Totalrevision des Forstpolizeigesetzes 1902 dehnte der Gesetzgeber in einem nächsten Schritt den Erlass auf alle Wälder aus und führte gleichzeitig die Realersatzpflicht und die Aufforstung ein. Mitte des 20. Jahrhunderts schlug mit der Anbauschlacht – dem Plan Wahlen – das Pendel zumindest im Mittelland wieder in eine andere Richtung aus. Dies führte wohl dazu, dass in den 1960er- und 1970er-Jahren die Schutzfunktion wieder gewichtiger wurde. Dahinter steckte kein Mastermind und keine jahrzehntelange Planung, sondern die Herausforderungen der Zeit. Mit dem Waldgesetz reagierte man auf die Katastrophen in der Natur und des Zweiten Weltkriegs. Dann hatte auch die Waldsterbensdiskussion in den 1980er-Jahren grossen Einfluss. Der Wert des Waldes wurde von der Öffentlichkeit erneut stark geschätzt, was sich in der strengen Gesetzgebung und Auslegung durch die Gerichte widerspiegelt. Ich denke, dass der Wald auch eine starke Interessenvertretung hat. Durch die einheitliche Ausbildung der Forstfachleute, lange Zeit nur an der ETH, ist eine relativ homogene Gruppe entstanden. Heutige Entscheidungsträgerinnen und -träger, die den Vollzug verantworten und in Interessenverbänden engagiert sind, haben einen vergleichbaren Wissensstand. Diese Einigkeit erleichtert meiner Meinung nach wiederum die Walderhaltung.

Welchen Einfluss hatten Gerichtsurteile auf die Auslegung des Waldgesetzes?

Das Bundesgericht hat das Gesetz wiederholt streng interpretiert. Allerdings kann man bei den in der SZF publizierten waldpolitischen Jahresrückblicken in den letzten zehn Jahren feststellen, dass es immer weniger Bundesgerichtsurteile zu Waldthemen gibt.3 Waldfeststellungsurteile für Einzelfälle nehmen tendenziell zu, wohingegen Urteile mit grundsätzlichen Folgen seltener werden. Mit Blick auf die Walderhaltung wurde durch die Rechtsprechung eine Balance gefunden, jetzt kommen aber von gesetzgeberischer Seite neue Bedürfnisse, die ausgehandelt und geregelt werden müssen.

Kann man im Rückblick sagen, dass die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Rodungen und Walderhaltung insgesamt erfolgreich waren?

Ohne dieses Gesetz hätten wir heute eine andere Waldstruktur und -verteilung. Im Vergleich zu anderen Ländern, etwa in Skandinavien, haben wir in der Schweiz einen enorm grossen Flächendruck. Deshalb braucht es wohl auch einen strengeren Schutz als anderswo.

Art. 1 WaG legt fest, dass der Wald in seiner Fläche und räumlichen Verteilung zu erhalten ist. Art. 3 WaG sagt: «Die Waldfläche soll nicht vermindert werden.» Wie wirken diese beiden Artikel aus juristischer Sicht?

Beide Artikel postulieren den Grundsatz der Walderhaltung. Ich habe den Art. 3 immer als etwas mathematisch empfunden. Er sagt nichts darüber aus, wo der Wald ist, um welche Art von Wald es sich handelt oder welchen Wert er in Bezug auf die Erfüllung der Funktionen hat. Es ist eine reine Rechnerei.

Welche Herausforderungen stehen in der aktuellen Diskussion um den Rodungsersatz im Raum?

Aus juristischer Sicht ist Art. 7 WaG eine Kann-Bestimmung. Die Behörde kann im Handlungsermessen entscheiden, ob sie Realersatz einfordern will oder nicht. Zu Recht kann die Bestimmung unterschiedlich gehandhabt werden. Dies fördert eine gewisse uneinheitliche, aber dennoch sinnvolle Auslegung, wenn sie an die lokalen Gegebenheiten angepasst wird. Ein zweiter unbestimmter Rechtsbegriff sind die «gleichwertigen Massnahmen». Wann ist eine Massnahme gleichwertig? Der Kommentar zum Waldgesetz sagt, dass die neue Fläche ökologisch gleichwertig sein muss und die Funktion der gerodeten Fläche ersetzt werden soll.4 Ob die Funktionen gleichwertig sind, ist eine Bewertungsfrage mit Spielraum. Auch finanziell soll der Ersatz gleichwertig sein, was wiederum Berechnungsgrundlagen erfordert. Das dritte unbestimmte Element in Art. 7 ist der Begriff «ausnahmsweise». Also: Wie interpretiert man «können», was bedeutet «gleichwertig», und was ist mit «ausnahmsweise» gemeint?

Zu Recht kann Art. 7 unterschiedlich gehandhabt werden. Dies fördert eine gewisse uneinheitliche, aber dennoch sinnvolle Auslegung, wenn sie an die lokalen Gegebenheiten angepasst wird.

Welche Interpretationen sehen Sie?

Juristisch betrachtet bedeutet «ausnahmsweise», dass das Verhältnis zwischen Regel und Ausnahme stimmen muss. Mit anderen Worten: Die Ausnahme muss eine Ausnahme bleiben. Es gibt in anderen Bereichen Rechtsprechung, mit der das Bundesgericht festgestellt hat, dass die Ausnahme so exzessiv ausgeübt worden ist, dass sie zur Regel geworden und damit rechtswidrig ist. Doch wer beurteilt, ob Ausnahmen zu oft gemacht werden? Ich denke, dass das jede Behörde aus dem Kontext heraus machen kann. Die Bestimmung der Grenze ist unscharf und impliziert schon eine uneinheitliche Praxis. Alles in allem scheint mir die Steuerungswirkung in Art. 7 durch die drei unbestimmten Elemente geschwächt.

Das könnte aber eine Chance für einen flexiblen Vollzug sein. Gibt dieser Artikel auch den Spielraum für ausbalancierte Entscheide?

Eigentlich schon. Insbesondere aber der Mangel an Ersatzflächen kann im Vollzug zu einer Herausforderung werden. Sogar wenn alle willig wären, Realersatz zu leisten, kann es schwierig sein.

Sind Poollösungen ein möglicher Ausweg?

Kompensationsleistungen kennen wir ja auch beim ökologischen Ausgleich und bei den Fruchtfolgeflächen. Auch dort setzt sich die Kombination von Leistungen langsam durch. Auch für Poollösungen gilt: Irgendwoher müssen all die Ersatzflächen herbeigeschafft werden. Wenn finanzstarke Projektträger, insbesondere im Näheverhältnis zur öffentlichen Hand wie etwa die SBB, Flächen als Reserve horten und damit anderen Nutzungen – meist der landwirtschaftlichen – entziehen, kann das auch unerwünschte Folgen haben. So oder so: Am Schluss kommen wir nicht um die Tatsache herum, dass der Boden knapp ist.

Am Schluss kommen wir nicht um die Tatsache herum, dass der Boden knapp ist.

Wenn wir auf die aktuell vorliegende Motion Würth blicken, stellt sich die Frage, was im Fall ihrer Annahme im Gesetz geändert werden soll.

Bei der Revision des Waldgesetzes 2013 hat man beim Rodungsersatz eine gewisse Flexibilisierung vorgenommen. Man kann die Motion als weiteren Vorstoss seitens der Landwirtschaft in diese Richtung sehen, wie bereits bei der Motion Ettlin5 vor ein paar Jahren. Übrigens gibt es eine ähnliche Regelung bereits im österreichischen Forstgesetz. Dort besagt Art. 18, dass der Rodungswerber im Interesse der Wiederherstellung der durch die Rodung entfallenden Wirkungen des Waldes nicht nur zur Aufforstung einer Nichtwaldfläche – also zu einer Ersatzaufforstung – zu verpflichten ist, sondern alternativ auch «zu Massnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes».6 Die Behörde kann also bestimmen, dass der Wald nicht real ersetzt, sondern aufgewertet werden soll.

Was sticht weiter heraus im Vergleich mit den Nachbarländern?

Ich kenne die Situation in Österreich und Deutschland. Den Grundsatz der Walderhaltung als solchen gibt es in dieser Form nicht, aber vergleichbare Bestimmungen betreffend Rodung und Realersatz. In Österreich gibt es zudem die Möglichkeit der Ersatzabgabe, die in der Schweiz mit der Revision 2013 abgeschafft wurde, aber auch langwierige Verfahren. In Deutschland sorgen 16 Waldgesetze auf Landesebene für eine starke föderale Zersplitterung. Subjektiv habe ich den Eindruck, dass die Gesetzgebung in der Schweiz einheitlicher ist, was dem Wald und der Zielsetzung zugutekommt. Die Balance zwischen Föderalismus und einheitlicher Waldgesetzgebung scheint mir hierzulande gut gelungen. Wir haben ein starkes Bundesrecht und eine einheitliche Auslegung durch das Bundesgericht.

Erkennen Sie weitere Unterschiede zwischen den Ländern?

Interessanterweise finden in Österreich und Deutschland kaum Diskussionen über die Konkurrenz mit Landwirtschaftsflächen statt. Der Flächenverlust ist dort zwar auch gross, aber die Ersatzaufforstungen werden kaum als Konkurrenz betrachtet.

Gibt es das Problem nicht, oder wird es nicht wahrgenommen?

In Österreich gibt es die Meinung, dass die Möglichkeit der Ersatzabgabe zu oft in Anspruch genommen wird. Den Realersatz gebe es de facto nicht, und die Behörden machten es sich oft zu einfach und liessen sich die Ersatzabgabe zahlen. Das wird in der Literatur durchaus kritisiert,7 denn eigentlich sollte der Realersatz im Vordergrund stehen.

Wie nehmen Sie die aktuelle Diskussion in der Schweiz wahr?

Mir als Wald- und Agrarrechtler gefällt nicht, dass Kulturland gegen Waldfläche ausgespielt wird. Das eigentliche Problem, die Beanspruchung grosser Flächen durch Infrastrukturprojekte und durch die Zersiedelung, wird derzeit kaum in die Diskussion einbezogen.

Mir als Wald- und Agrarrechtler gefällt nicht, dass Kulturland gegen Waldfläche ausgespielt wird.

Können Sie die Forderung nach einer Flexibilisierung des Rodungsersatzes nachvollziehen?

Beim Agrarland haben wir mit den Fruchtfolgeflächen eine unterschiedliche Bewertung und damit einen differenzierteren Schutz der Flächen. Analog dazu werden wir uns einer Diskussion über eine Abstufung von Waldflächen wohl nicht entziehen können, ob sie uns gefällt oder nicht. Heute sind Monokulturen gleich streng geschützt wie biodiverse Wälder. Die Frage ist, ob eine Unterteilung des Waldes in verschiedene Wertigkeitsstufen überhaupt mit verhältnismässigen Mitteln administrierbar wäre. Eine Flexibilisierung könnte zudem die Büchse der Pandora öffnen, weil die Waldfläche dann eben vermindert werden könnte. Die Folgen einer solchen Gesetzesänderung könnten unberechenbar sein.

Sehen Sie andere Flexibilisierungsmöglichkeiten?

Zu Recht ist man seinerzeit von der Ersatzabgabe abgekommen. Jede Art von Monetarisierung könnte schwierig sein, müsste sie doch auch die Wertigkeit der jeweiligen Waldfunktionen und deren Erfüllungsgrad widerspiegeln. Ich frage mich, ob man von den in der Motion Würth vorgeschlagenen 50 Prozent nicht absehen sollte. Der fixe Prozentsatz hat ein gewisses Provokationspotenzial und widerspricht dem ausbalancierten Gesetz. Wenn schon, dann bräuchte es eine klare Kaskade mit Realersatz an erster, Massnahmen zugunsten Natur- und Landschaftsschutz an zweiter und Aufwertungen erst an dritter Stelle. Die Behörde hätte die verfügten Massnahmen entsprechend zu begründen. Nicht rechtmässig wäre es, wenn der Realersatz gar nicht mehr geprüft würde.

Interview: This Rutishauser und Lukas Denzler

Prof. Dr. Roland Norer

lehrt öffentliches Recht und Recht des ländlichen Raums an der Universität Luzern mit besonderem Fokus auf die Schwerpunkte Landwirtschaft, Raum, Umwelt und Ernährung (insb. Agrarrecht, Raumplanungsrecht, Umweltrecht). Zu den regelmässigen Veranstaltungen gehören die Luzerner Agrarrechtstage (seit 2008) und seit 2013 jährliche Waldrechtstagungen im Rahmen des interdisziplinär ausgerichteten Center for Law and Sustainability.

Waldgesetz und Motion

Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG)

Art. 1 Zweck

1 Dieses Gesetz soll:

a. den Wald in seiner Fläche und in seiner räumlichen Verteilung erhalten;

b. den Wald als naturnahe Lebensgemeinschaft schützen;

c. dafür sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen) erfüllen kann;

d. die Waldwirtschaft fördern und erhalten.

2 Es soll ausserdem dazu beitragen, dass Menschen und erhebliche Sachwerte vor Lawinen, Rutschungen, Erosion und Steinschlag (Naturereignisse) geschützt werden.

[…]

Art. 3 Erhaltung des Waldes

Die Waldfläche soll nicht vermindert werden.

[…]

Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen

1 Rodungen sind verboten.

2 Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen, und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a. das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;

b. das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;

c. die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.

3 Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.

3bis Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.

4 Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.

5 Rodungsbewilligungen sind zu befristen.

[…]

Art. 7 Rodungsersatz

1 Für jede Rodung ist in derselben Gegend mit standortgerechten Arten Realersatz zu leisten.

2 Anstelle von Realersatz können gleichwertige Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen werden:

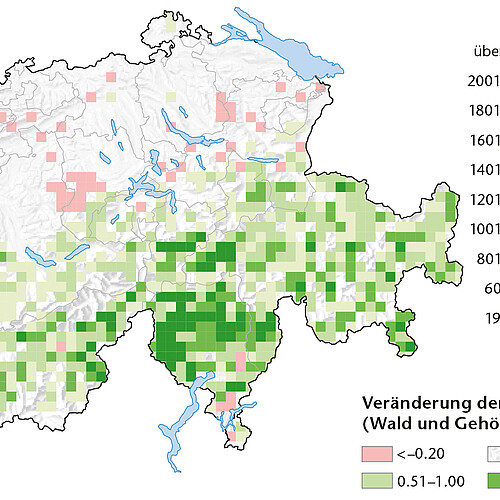

a. in Gebieten mit zunehmender Waldfläche;

b. in den übrigen Gebieten ausnahmsweise zur Schonung von landwirtschaftlichem Kulturland sowie ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete.

3 Auf den Rodungsersatz kann verzichtet werden bei Rodungen:

a. von in den letzten 30 Jahren eingewachsenen Flächen für die Rückgewinnung von landwirtschaftlichem Kulturland;

b. zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und zur Revitalisierung von Gewässern;

c. für den Erhalt und die Aufwertung von Biotopen nach den Artikeln 18a und 18b Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz.

4 Wird nach Absatz 3 Buchstabe a rückgewonnenes landwirtschaftliches Kulturland innerhalb von 30 Jahren einer anderen Nutzung zugeführt, so ist der Rodungsersatz nachträglich zu leisten.

Motion 24.3983 Mehr Flexibilität beim Rodungsersatz

Der Bundesrat wird beauftragt, das Bundesgesetz über den Wald wie folgt zu ändern:

Der Rodungsersatz kann qualitativ neben den bestehenden Massnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutz mindestens zur Hälfte durch Aufwertungsmassnahmen der bestehenden Waldfläche erfolgen. Temporäre Rodungen bleiben vorbehalten, denn dort soll an Ort und Stelle wieder aufgeforstet werden.

Fussnoten

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1876/2_97_137_/de(Zugriff 3.6.2025)

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2521_2521_2521/de(Zugriff 3.6.2025)

https://www.forstverein.ch/de/downloads/waldpolitischer-jahresrueckblick(Zugriff 3.6.2025)

Dajcar N (2022), Art. 7. in: Abt T, Norer R, Wild F, Wisard N: Kommentar zum Waldgesetz. Zürich: Schulthess. Rz. 56 ff

Motion 18.3869 «Kulturland und Wald sind gleichwertig. Stopp dem Kulturlandverlust zugunsten der Waldflächenausdehnung»https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183869(Zugriff 3.6.2025)

Brawenz C, Kind M, Reindl P (2005) ForstG samt Durchführungsverordnung, Nebengesetzen und Erlässen, § 18 Rz. 10. 3. Auflage. Wien: Manz Verlag. 786 p.