- Perspektive

Der Wald erträgt keine weitere Flexibilisierung

01.07.2025

Perspektive

Zitierung und PDF-Download

Schweiz Z Forstwes 176 (4): 198–202. https://doi.org/10.3188/szf.2025.0198

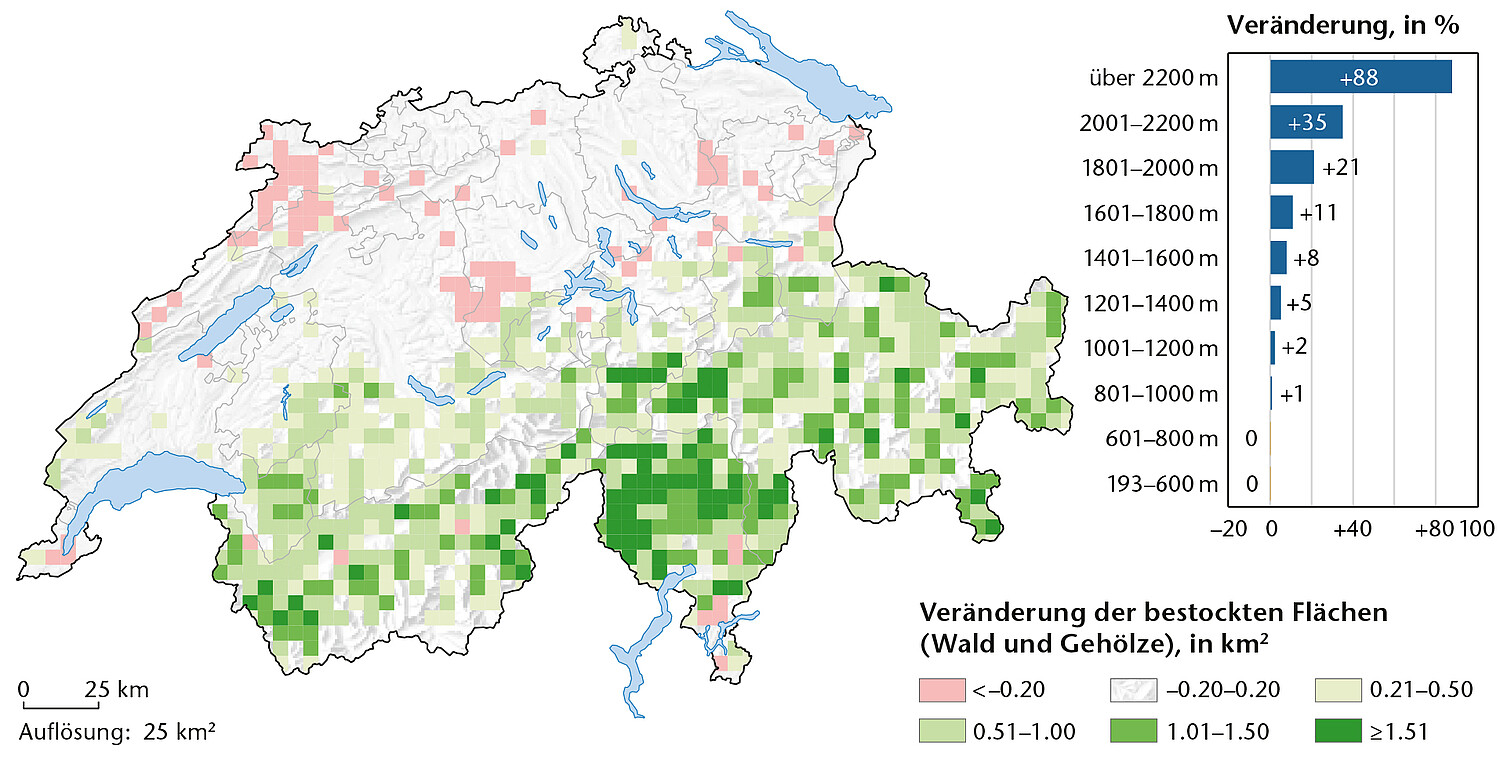

Wälder im Umfeld von Siedlungsgebieten und intensiv genutztem Kulturland haben einen hohen Eigenwert als Natur- und Erholungsraum – auch solche, die keine besonderen Naturwerte aufweisen. Die Bedeutung und die Attraktivität des Waldes in Fuss- und Fahrraddistanz haben in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen, insbesondere in den Agglomerationsgebieten des Mittellandes.

Auf denselben Raum zielt die Motion Würth: Um im Mittelland und in den Talböden der Bergkantone das Kulturland zu schonen, möchte der Motionär den Rodungsersatz «mindestens zur Hälfte durch Aufwertungsmassnahmen der bestehenden Waldfläche» erfüllt haben. Mit anderen Worten: Abstriche bei der Quantität, höhere Ansprüche an die Qualität. Allerdings fragt sich, was punkto Qualität in Anbetracht der naturnahen Grundausstattung des Waldareals überhaupt noch herausgeholt werden kann.

Es ist noch kein Jahr her, seit der strenge Schutz des Waldareals im Interesse des Ausbaus der erneuerbaren Energien gelockert wurde. (Siehe dazu in der letztjährigen Nummer die kritische Auseinandersetzung von Thomas Abt in seinem Essay «Energiepolitik und Walderhaltung» (Schweiz Z Forstwes 175 (2024) 4: 164–168) und in derselben Nummer der Aufruf «Lassen wir unsere Wälder in Ruhe!» von Raimund Rodewald, dem damaligen Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz (Schweiz Z Forstwes 175 (2024) 4: 162–163)).

Vor der Stellungnahme zum weiteren Lockerungsversuch der Motion Würth lohnt sich aber ein Blick auf die Flexibilisierung der Walderhaltung mit der neuen Waldgesetzgebung von 1991.

Seit 1991 wurden zahlreiche Flexibilisierungen vorgenommen:

- Der Wandel vom dynamischen zum statischen Waldbegriff bedeutet: Wo klare Waldfeststellungen vorgenommen werden, kann kein neuer Wald mehr entstehen.

- Kleine und kleinste Flächen gelten nicht mehr als Wald: Unter der alten Gesetzgebung genügte etwa im Aargau bereits eine von Gehölzen bestockte Fläche von 1 Are. Die Erhöhung dieser Mindestfläche war aus landschaftlicher Sicht zu verschmerzen, da mittlerweile das Instrument des Heckenschutzes entstanden war – der allerdings etwas weniger streng ist. Nun gelten kleine Feldgehölze nicht mehr als Wald, sondern gehören zum Biotoptyp «Hecken und Feldgehölze».

- In der Vergangenheit waren zahlreiche Waldwiesen und für die landwirtschaftliche Nutzung minderwertige, aber artenreiche Wiesen aufgeforstet sowie Waldränder begradigt worden. Die neue Gesetzgebung vermeidet dies und führt zu weniger «Uniformisierung» sowie weniger landschaftlichen Verlusten.

- Mit dem Bundesgesetz vom 16. März 2012 (in Kraft seit 1. Juli 2013) wurde im überarbeiteten Art. 7 WaG der Rodungsersatz weiter differenziert. Abs. 3 nennt auch drei Situationen für einen Verzicht auf Ersatzaufforstungen, etwa bei Gewässerrenaturierungen. Wo ein Gewässer wieder Raum erhält, der ihm einst weggenommen worden war, und wo dadurch die Artenvielfalt und die Landschaftsqualität zunehmen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass im Gewässerraum spontan neuer Wald entsteht.

Das erste Zwischenfazit lautet darum: Das Instrumentarium zur Schonung von Kulturland ist vorhanden.

Da in der Vergangenheit seltener in das Waldareal eingegriffen wurde als in das Kulturland, ist auch das ökologische Aufwertungspotenzial deutlich kleiner. Als Beispiel seien Bäche genannt: Während man sie im Offenland im letzten Jahrhundert im Rahmen von landwirtschaftlichen Meliorationen noch lange eingedolt hatte, konnten sie innerhalb des Waldareals weiterhin frei fliessen.

Um die Artenvielfalt im Waldareal zu stärken oder wiederherzustellen und so das Waldareal qualitativ aufzuwerten, existieren kantonale Naturschutzprogramme, die mit Programmvereinbarungen zwischen den Kantonen und dem BAFU verbunden sind. Diese erlauben es, gestufte Waldränder und lichte, parkartige Wälder zu schaffen, ehemals feuchte und nasse Standorte wieder zu vernässen, Waldreservate mit Abgeltung des Nutzungsverzichts zu begründen und anderes mehr.

Das zweite Zwischenfazit lautet folglich: Um die bestehende Waldfläche aufzuwerten, sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden.

Aus dieser Auslegeordnung schliesst die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz erstens, dass das bewährte Rodungsersatz-Instrumentarium von 2013 keiner Ergänzung bedarf. Und zweitens, dass das mit der Motion Würth skizzierte Modell des Rodungsersatzes im Mittelland zu einer schleichenden Erosion der Waldfläche führen würde. Dies ist jedoch nicht erwünscht, denn die gesellschaftliche Bedeutung des Waldes wird in diesen dicht besiedelten Räumen weiter steigen – der Wald wird auch zum «Kühlraum» für überhitzte Städte.

Lesetipp: «Wald kann mehr»

Ein Themenheft von Hochparterre: www.hochparterre.ch

https://issuu.com/hochparterre/docs/hochparterre_siedlungswald_2024?fr=xKAE9_zU1NQ