- Perspectives

Défrichements et compensation forestière à Genève (2015–2024)

01.07.2025

Essai

Résumé

Entre 2015 et 2024, 54 défrichements définitifs ont été autorisés à Genève, pour un total de 59 828 m². Seule la moitié de cette surface a bénéficié d’une compensation en nature. Cinq cas, justifiés par des projets de renaturation ou de récupération agricole, ont été exemptés de compensation, conformément aux dispositions de la loi sur les forêts révisée en 2013. Le canton a mis en place une méthodologie de localisation hiérarchisée des sites de compensation, fondée sur la proximité écologique, la qualité des sols et l’intégration dans l’infrastructure écologique. Dans le cadre du droit actuel, Genève explore des pistes pour anticiper les besoins futurs, en s’appuyant sur les grands projets d’aménagement comme leviers de structuration forestière.

Keywords: land clearing, forestry compensation, spatial planning, ecological infrastructure, urban densification

Schweiz Z Forstwesen 176 (4): 194–197.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0194

* Rue des Battoirs 7, CH-1205 Genève, courriel patrik.fouvy@etat.ge.ch

Genève, territoire densément urbanisé, a vu près de 6 hectares de forêt défrichés à titre définitif en dix ans. Pourtant, l’expérience démontre qu’il est possible de compenser ces pertes sans empiéter sur les terres agricoles ou les zones à bâtir. Grâce à un cadre légal clair, souple et adapté, les défrichements peuvent être gérés de manière rigoureuse sans qu’il soit nécessaire de modifier la loi. A travers une planification fine et une lecture territoriale structurée, la forêt trouve pleinement sa place dans l’aménagement durable du territoire.

Contexte: Genève, territoire sous pression

Agglomération transfrontalière dynamique, Genève concentre sur un territoire restreint des enjeux de développement urbain majeur en matière de logements, de mobilités, d’infrastructures ainsi que d’espaces naturels. Cette situation et ces attentes génèrent une concurrence particulièrement forte sur le sol. Du fait de son exiguïté, le territoire genevois fait figure de laboratoire pour les défis d’aménagement en Suisse, en particulier depuis la votation fédérale de 2013 modifiant la loi sur l’aménagement du territoire, approuvée par près de 58% de la population genevoise. Face à la pression foncière, le canton de Genève s’engage depuis plusieurs dizaines d’ années dans une stratégie de densification maîtrisée, visant à freiner l’étalement urbain et à préserver les terres agricoles. Lors du séminaire organisé en 2016 à Genève par la Société forestière suisse, les intervenants issus tant du domaine forestier que de l’aménagement du territoire ont souligné que cette densification ne peut réussir que si la surface forestière est préservée. Le principe de protection forte des forêts apparaît ainsi non pas comme un obstacle, mais comme une condition essentielle d’un développement urbain durable et cohérent. Dans ce prolongement, une étude conduite par la HAFL (Coleman et al 2023) à la demande de l’OFEV et de la direction de la biodiversité et des forêts du canton de Genève a mis en évidence la valeur environnementale, écologique et sociale des forêts urbaines, tout en confirmant la robustesse du cadre juridique existant pour encadrer les défrichements et intégrer la forêt dans la planification.

Retour sur dix ans de gestion des défrichements à Genève (2015–2024)

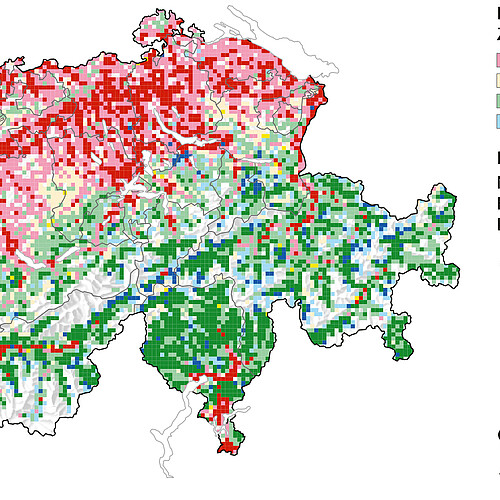

Entre 2015 et 2024, 195 défrichements ont été autorisés à Genève, dont 54 à caractère définitif, pour une surface de 59 828 m² (figure 1). Un tiers de ces défrichements sont liés à des projets de renaturation de cours d’eau. Un quart concernent des infrastructures de mobilité – qu’il s’agisse de mobilité douce, de transports collectifs ou d’aménagements autoroutiers. Environ 18% visent à restaurer des terres agricoles, et 17% ont été nécessaires à la création de zones à bâtir (pour des logements ou des activités économiques), ou à la construction d’équipements publics.

Parmi l’ensemble des projets, cinq n’ont pas donné lieu à une compensation en nature (m² pour m²), représentant 30 257 m², soit plus de la moitié de la surface concernée. Ce choix découle de l’application assumée l’ article 7, alinéa 3, lettres a et b de la loi fédérale sur les forêts (révision de 2013), qui permet, selon les cas, de renoncer à une compensation: lorsque les projets de renaturation (18 011 m²) produisent un gain écologique suffisant, ou lorsqu’il s’agit de rétablir des surfaces agricoles colonisées par la forêt (10 901 m²).

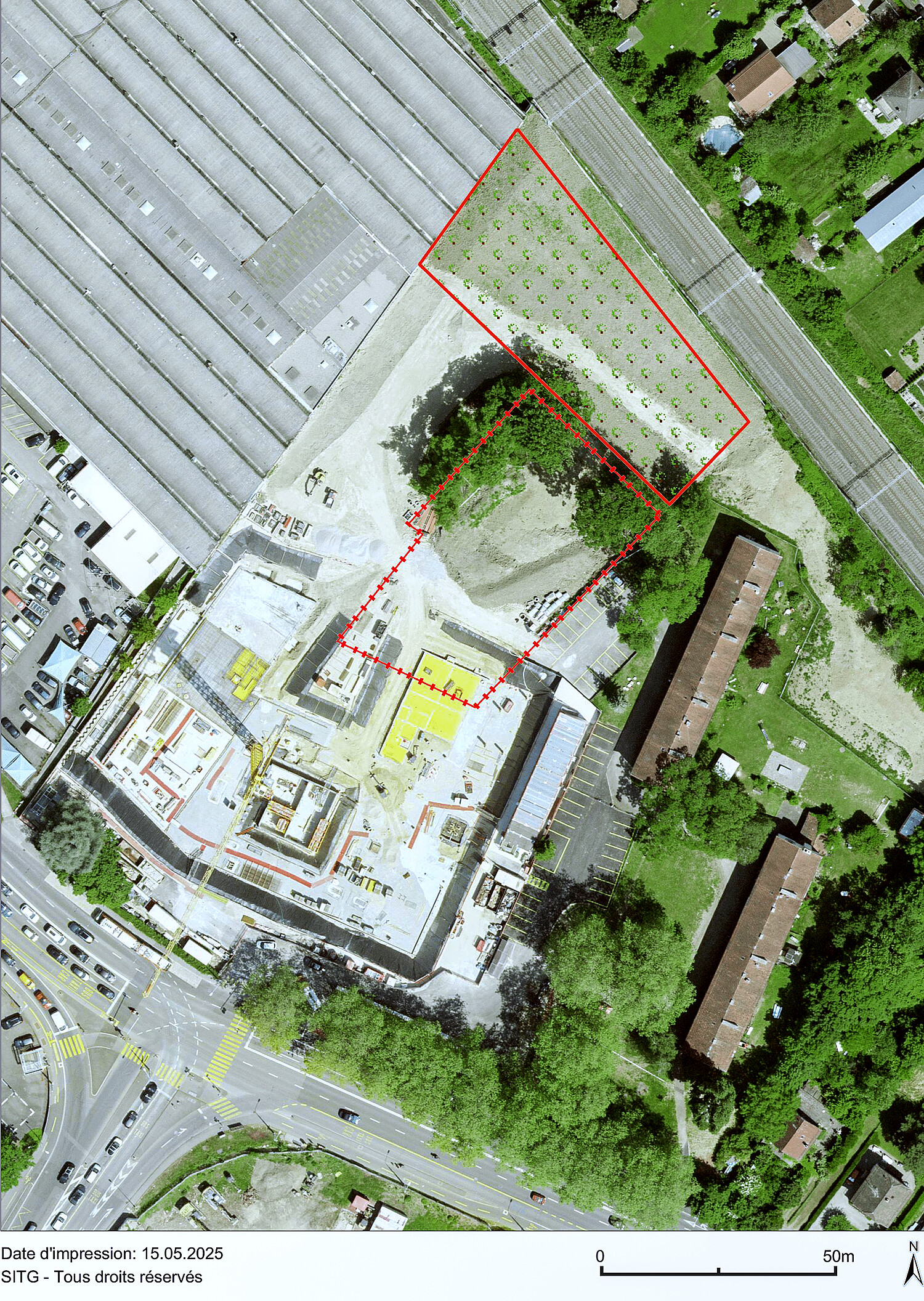

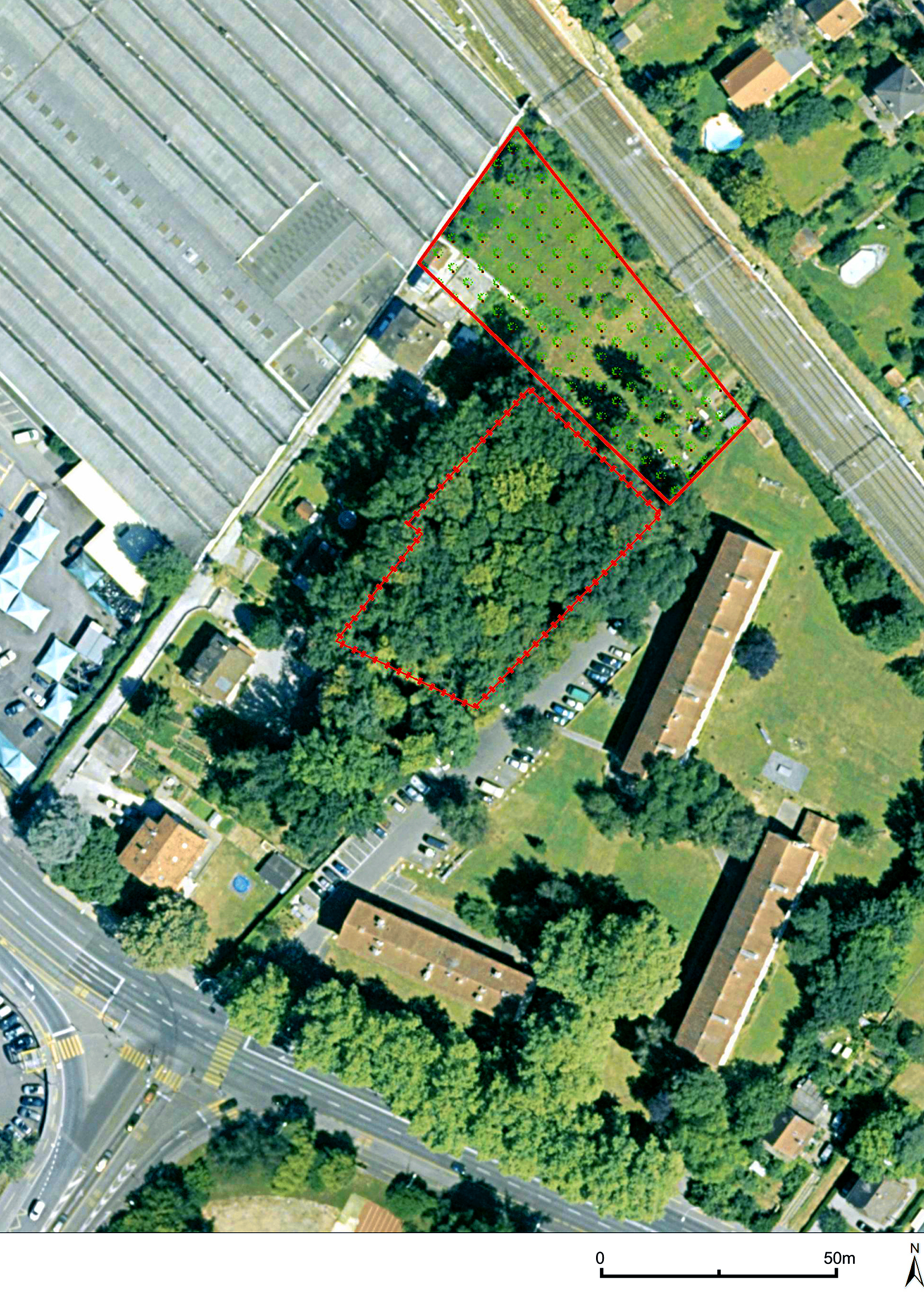

Un exemple emblématique concerne une ancienne gravière (figure 2), dont une butte de terre végétale, laissée en friche, s’était progressivement boisée. Le défrichement de cette zone a permis de remettre l’ensemble du périmètre en culture, à l’issue de l’exploitation. Fait notable: l’une des premières applications de cette disposition légale a eu lieu à Genève – un territoire urbain – alors même qu’elle avait été pensée, à l’origine, pour des zones de montagne.

A l’inverse, les 49 autres défrichements définitifs – représentant une surface de 29 571 m² – ont fait l’objet de compensations en nature atteignant 29 832 m² (figure 3), soit un léger excédent de 261 m². La répartition de ces compensations se décline comme suit:

- 17 compensations en zone à bâtir, dont 11 en zone de développement (10 641 m²);

- 9 en zones de verdure (2532 m²);

- 12 en zones naturelles, majoritairement en zone de bois et forêts (4045 m²), ainsi qu’une petite surface de 165 m² en zone de protection de la nature et du paysage;

- 11 en zones agricoles (12 230 m²), dont: 4454 m² sur des structures arborées reconnues comme forêt au sens de l’article 8, al. 3 de l’ordonnance sur les forêts (OFo); 1765 m² sur un parc à grumes, reconnu comme infrastructure de gestion forestière; environ 6000 m² sur des surfaces agricoles non productives ou désaffectées (site de production d’énergie solaire de Verbois, camping, talus ferroviaires); et 270 m² en surfaces d’assolement (SDA), via l’épaississement d’une lisière le long d’un cours d’eau; à noter que la surface de SDA attenante est intégralement supprimée par le projet de construction; la compensation n’entraine ainsi pas en elle-même d’atteinte à la surface agricole.

On peut ainsi constater au travers de ces dix dernières années qu’il est possible, même dans un territoire densément peuplé et contraint, d’appliquer de manière pertinente les dispositions actuelles de la législation forestière. Les compensations peuvent être intégrées dans des contextes variés – zones à bâtir, zones agricoles ou naturelles – contribuant ainsi à un aménagement du territoire cohérent et au renforcement de l’infrastructure écologique.

Localiser les compensations: une logique territoriale structurée

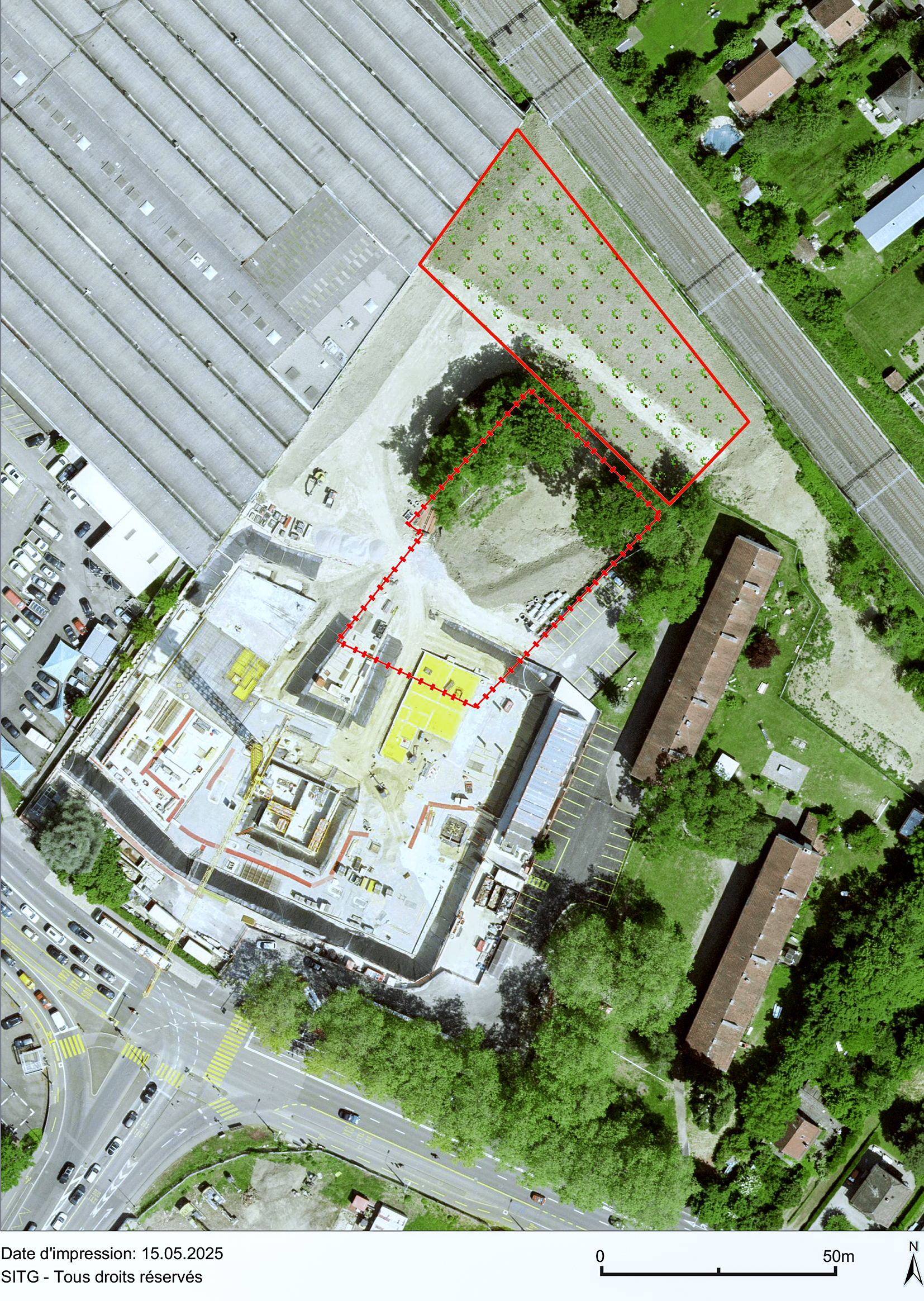

Tout défrichement autorisé doit donner lieu à une compensation en nature, sur le territoire du canton, dans un site aussi proche que possible de la zone impactée et présentant des conditions similaires (figure 4). L’objectif est d’assurer une équivalence écologique — quantitative (surface) et qualitative (station) — en conservant les fonctions écosystémiques du couvert forestier.

A Genève, cette logique s’appuie sur une structuration hiérarchisée du territoire. Un premier filtre identifie six grandes régions forestières, délimitées par des éléments naturels (Rhône, lac, Arve) ou anthropiques (infrastructures, agglomération). Chaque région forme une unité fonctionnelle cohérente, depuis les pénétrantes vertes du centre-ville jusqu’aux milieux agricoles de l’arrière-pays.

Un second filtre repose sur la qualité des sols. Le sol forestier, support essentiel de la biodiversité, ne peut que très difficilement être reconstitué. Une analyse pédologique (ou, à défaut, la carte des sols agricoles voisins – malheureusement la seule disponible actuellement) permet d’identifier les stations comparables à privilégier pour implanter la nouvelle forêt. Les compensations doivent, autant que possible, se situer dans la même région que le site défriché, soit dans un périmètre de quelques kilomètres carrés.

Le choix des sites doit également épargner les terres agricoles de qualité et les milieux à forte valeur écologique ou paysagère. Il s’agit non seulement de reconstituer une surface forestière, mais aussi de renforcer l’infrastructure écologique du territoire, sans déplacer les impacts vers d’autres milieux fragiles.

Inscrire la compensation forestière dans une vision territoriale à long terme

Une difficulté réside dans l’absence d’outils permettant de réserver des terrains en vue de compensations forestières futures. Selon le droit en vigueur, toute surface présentant les caractéristiques d’une forêt est juridiquement reconnue comme telle, et ne peut dès lors que difficilement être mobilisée comme mesure compensatoire ultérieure. Compte tenu des délais souvent longs de la planification, ce cadre limite les possibilités d’une anticipation écologique pleinement intégrée, en particulier dans le cadre des grands projets. Il existe un risque concret qu’une surface identifiée comme réserve de compensation évolue naturellement en forêt avant même que la mesure puisse être formellement mise en œuvre. Des ajustements réglementaires ou des dispositifs dédiés permettraient de mieux anticiper ces besoins, en inscrivant la logique de compensation dans une stratégie territoriale cohérente.

Et pourtant, les besoins sont réels. Les grands projets d’infrastructure ou d’aménagement du territoire, tout comme les plans directeurs locaux, offrent de véritables opportunités pour structurer, sur le long terme, des espaces réservés à l’implantation de futures forêts compensatoires, judicieusement situées. Assouplir le lien rigide entre le moment du défrichement et celui de la compensation permettrait d’intégrer pleinement la forêt dans les démarches de planification territoriale, et de mieux contribuer au renforcement de l’infrastructure écologique.

Conclusion: des outils suffisants, une coordination à intensifier

L’expérience genevoise confirme que les bases légales en vigueur – notamment les dispositions introduites en 2013 dans la loi fédérale sur les forêts – sont adaptées pour répondre aux enjeux contemporains d’aménagement du territoire, de mobilité, de préservation des terres agricoles, des forêts et de la biodiversité. Elles permettent de concilier développement urbain et conservation du couvert forestier, même dans un contexte fortement urbanisé et sous pression.

Des solutions de compensation pertinentes peuvent être mises en œuvre à l’intérieur du tissu bâti, tout en contribuant à la continuité écologique et à la qualité du cadre de vie. Ces interventions, lorsqu’elles sont pensées à l’échelle du territoire, permettent aussi d’accompagner les réseaux de mobilité douce et les espaces de loisirs.

L’avenir ne réside pas dans une révision des principes de compensation, mais dans le renforcement de la coordination entre les politiques d’aménagement, de paysage, de biodiversité et de mobilité. Les outils sont disponibles: encore faut-il avoir la volonté de les activer, de dialoguer et de faire émerger des solutions cohérentes et partagées. Demain, cette approche pourra se concrétiser à travers une véritable mise en œuvre d’une infrastructure écologique fonctionnelle, y compris au cœur des agglomérations.

Soumis: 5 mai 2025, accepté (sans comité de lecture): 14 mai 2025

Literatur

Wald und Raumnutzung: Rodung und Rodungsersatz im Kontext der Siedlungsentwicklung nach innen: Beitrag des Waldes zu einer optimalen Raumnutzung am Beispiel des Kantons Genf. Abschlussbericht an das Bundesamt für Umwelt (BAFU), Abteilung Wald et à l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), Service du paysage et des forêts, République et canton de Genève. Zollikofen Berner Fachhochschule, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften BFH-HAFL. 134 p. doi:https://doi.org/10.24451/arbor.20777