- Perspectives

Compétences et savoirs variés au service des forêts du futur

01.09.2023

Essai

Résumé

Cet essai dépeint notre monde actuel: une multitude d’informations, vraies ou fausses, à portée de clic pose de nouveaux défis aux professionnels de la forêt qui doivent anticiper la communication avant de se retrouver face à l’incompréhension de la population. Les changements climatiques mettent en danger les multiples prestations attendues de la forêt et apportent leur lot d’incertitudes. Aux professionnels de se former et s’informer. L’OFEV accompagne depuis des décennies la formation à tout niveau: de la forestière-bûcheronne à l’ingénieur forestier. Les professionnels généralistes multifonctionnels qui doivent tout savoir et tout pouvoir faire atteignent leur limite. L’auteur propose de remplacer ces combattants solitaires par un réseau d'experts agissant agilement ensemble pour amener des réponses adéquates aux problèmes actuels et aux défis à venir.

Keywords:forest education, research, extension, climate change, Switzerland

Schweiz Z Forstwesen 174 (s1): s8–s11.https://doi.org/10.3188/szf.2023.s0008

* Division Forêts, Monbijoustrasse 40, CH-3003 Berne, courriel michael.reinhard@bafu.admin.ch

Nous vivons à l’heure du changement global. Dans ce qui est déjà communément appelé l’anthropocène, l’espèce humaine est à l’origine de dérèglements rapides et brutaux affectant certes la nature, mais aussi ses propres services de production et de régulation. Nos forêts, en tant qu’écosystèmes gérés durablement, subissent de plein fouet les effets des changements climatiques et de la crise de la biodiversité. Les forêts ainsi soumises à des pressions d’origines multiples ne pourront plus remplir les fonctions et prestations attendues par la société. Ce seuil de non-retour est d’ailleurs déjà atteint dans certaines stations, comme les hêtraies du Jura, voire dans certaines châtaigneraies du Tessin. Les écosystèmes naturels ne sont pas les seuls à subir des changements. La société évolue également avec sa manière de vivre, de s’informer et de se former. Dans cet essai, nous explorons quelques-uns de ces changements, de manière délibérément subjective et non exhaustive.

Dans un monde d’opinion et de désinformation

Qui détient le savoir détient le pouvoir, pourrait-on dire, et tient en main toutes les cartes pour prendre de bonnes décisions conduisant à des actions sensées. Cette phrase peut paraître anachronique à l’heure où une myriade d’informations est accessible en un clic. Cependant, c’est bien là que se justifie l’importance d’une éducation de qualité et d’une offre de formation adéquate permettant d’accéder à la connaissance scientifique et critique alors que des informations de qualités parfois questionnables sont disséminées tous azimuts. Le monde forestier n’y coupe pas. Le savoir et le savoir-faire s’acquièrent par les voies de l’apprentissage et des études. A tous les niveaux professionnels, de la forestière-bûcheronne à l’ingénieur forestier, développer des compétences d’apprentissage, de décryptage de l’information et d’obtention d’un savoir véritable et continuellement mis à jour est primordial dans un monde où la désinformation prend de l’ampleur et s’installe de manière générale. Diverses expériences en la matière montrent le manque de compréhension de la population pour la récolte du bois et l’adaptation des forêts aux changements climatiques. Les cas de la gestion des forêts du Uetliberg à Zurich ou du Nesslerenwald à Berne illustrent parfaitement cette incompréhension. Si pour les gestionnaires forestiers ces interventions d’adaptation étaient parfaitement justifiées, ce n’était de loin pas le cas de la population riveraine pour qui ces interventions ont été perçues comme des défrichements. Une planification des coupes prenant en compte la sensibilité des utilisatrices et utilisateurs de ces forêts, ainsi qu’une communication adéquate en amont des travaux auraient permis d’éviter certains blocages et critiques souvent fondés sur des informations erronées. Les forestiers deviennent soudain aussi communicateurs. Au-delà de compétences techniques, les compétences sociales doivent être transmises aux forestières et forestiers dans le cadre de la formation initiale et, bien plus encore, de la formation continue, car elles sont devenues indispensables.

Dans un environnement changeant rapidement

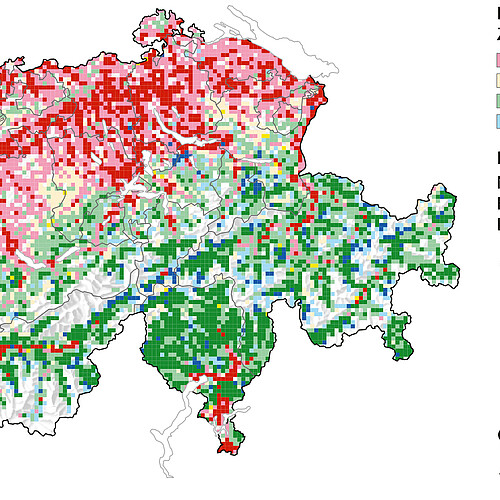

Développer des compétences adéquates et obtenir un savoir véritable et critique sont d’autant plus importants dans un contexte environnemental subissant de grands chamboulements. En effet, comme l’a montré le programme de recherche de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL «Forêts et changements climatiques», le réchauffement entraînera une élévation des zones de végétation forestières de 500 m à 700 m. Dans les forêts de montagne de basse altitude, les feuillus remplaceront de plus en plus les résineux qui dominent aujourd’hui ces stations. La hausse des températures et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de sécheresse essentiellement durant la période de végétation exercent déjà aujourd’hui un stress sur les forêts, encourageant ainsi des infestations d’organismes nuisibles et augmentant le danger d’incendie de forêt. C’est l’épicéa, le «Brotbaum» («arbre nourricier»), qui est particulièrement exposé aux attaques de scolytes en cas de sécheresse intense. Celui que l’on nomme communément le sapin rouge deviendra de plus en plus rare à basse altitude faisant place à des essences tolérantes à la sécheresse, comme le chêne sessile. Les soins apportés aux forêts par les forestiers et par les propriétaires de forêt doivent donc tenir compte de ces nouvelles conditions-cadres et nécessitent de nouvelles bases techniques, les théories classiques des sciences et de l’ingénierie arrivant aujourd’hui «au bout de leur savoir». Comment rajeunir une forêt non adaptée au réchauffement et dans laquelle ne sont présentes que des néophytes envahissantes dans les strates les plus basses? Faut-il semer et planter à large échelle dans des forêts dépérissantes de hêtre, sachant que cette essence ne sera plus adaptée à ces stations (figure 1)? Combien de générations seront nécessaires pour une éventuelle adaptation des essences? Comment se développera la cohabitation entre les essences non indigènes mieux adaptées aux changements et les espèces indigènes? Autant de questions auxquelles les forestières et forestiers doivent pouvoir répondre sur le terrain. C’est bien là l’enjeu de la formation dans laquelle le savoir transmis doit être constamment nourri par les connaissances scientifiques les plus récentes. Faute de quoi les décisions et les actions sur le terrain ne peuvent qu’amener à un échec coûteux.

Au bout de son latin ou au début d’un nouveau paradigme?

Nous sommes arrivés au bout de notre latin et les théories acquises ne sont plus suffisantes, c’est le constat notamment dans les hêtraies jurassiennes en Ajoie. L’observation et les essais sylvicoles sur le terrain deviennent nécessaires pour acquérir de nouvelles connaissances et pour développer de nouvelles pratiques. Dans un système a priori stable, la gestion forestière traditionnelle basée sur le principe du «Kielwasser» (théorie du sillage) permettait de garantir les prestations et les fonctions multiples des forêts. Quand ce système n’est plus stable dans le temps, que les facteurs d’influence se complexifient et s’intensifient, mettant à mal la production même de biomasse, la gestion doit se réinventer afin d’assurer tout bonnement la croissance d’arbres sains. C’est un paradigme nouveau. Là aussi, des compétences et des connaissances nouvelles sont nécessaires, par exemple pour reconnaître rapidement les organismes nuisibles nouveaux pour la forêt ou les raisons de la perte de vitalité des arbres dans certains peuplements afin de corriger au plus vite le tir et garantir les services écosystémiques attendus. Autrement dit, pas d’arbres et de bois de qualité, si les facteurs limitants et destructeurs ne sont pas assez pris en compte dans la gestion forestière.

Les forêts du futur, comme l’indiquent les résultats du programme de recherche forêts et changements climatiques, montreront un tout autre visage. Elles seront diversifiées, stratifiées avec des arbres et des produits forestiers de qualités différentes et nouvelles qui ne seront plus industrialisables de la manière actuelle. Les savoir-faire en lien avec la sylviculture, les soins aux peuplements, la récolte et le façonnage du bois devront s’adapter en conséquence. Outre un investissement dans des infrastructures capables d’œuvrer ces nouveaux produits ligneux, la formation vers ces changements doit s’opérer de la récolte aux chaînes de production.

Un autre aspect caractérisant un changement de paradigme, c’est que nous nous retrouvons face à un avenir devenu imprédictible et instable. Avec de grandes inconnues quant aux actions à entreprendre. Ni l’activisme, ni la passivité ne sont de bonnes réponses. Pourquoi? L’un comme l’autre ne peut amener que des réponses partielles. Dans le monde informatique, il est souvent question d’agilité pour répondre à des besoins concrets. Peut-être devons-nous développer des manières agiles pour solutionner des problèmes, au cas par cas. Peut-être faudra-t-il apprendre à résoudre de plus en plus des problèmes en équipe à l’instar des solutions informatiques? Les méthodes agiles s’enseignent également et pourraient trouver aussi une place dans les filières forestières professionnelles et académiques.

Savoir et éducation doivent donc aller de pair. Le savoir requiert un gain de connaissances que la recherche apporte et affine. La transmission de ces nouveaux savoirs aux nouvelles générations en formation est capitale. Soit ils renforcent le savoir existant, soit ils le corrigent et le perfectionnent. En ce sens, les institutions de recherche et de formation endossent une grande responsabilité et un enseignement de qualité est requis. Un renouvellement du savoir nécessite une garantie de financement et une volonté politique de mettre à disposition ces moyens sur le long terme. L’OFEV compte parmi ces institutions qui peuvent financer la recherche et soutenir la formation forestière de base. Il le fait au travers de mandats ou de fonds de recherche et d’innovation. Dans ce cadre, l’OFEV finance aussi le transfert de connaissance en publiant des aides à la pratique ou par des campagnes de sensibilisation.

Des professionnels à la hauteur des défis – un but de l’OFEV

Pour pouvoir garantir durablement les prestations forestières demandées par la société, il faut des professionnels compétents à tous les niveaux et armés pour relever les défis futurs. Si l’on veut préparer les professionnels de la forêt aux évolutions futures dans le cadre de la formation de base et la formation continue, il faut tout d’abord savoir dans quelle direction celles-ci pourraient aller. L’OFEV a commandité des analyses dans ce sens à plusieurs reprises et a élaboré des recommandations.

Les considérations contenues dans la Stratégie nationale en matière de formation forestière publiée par l’OFEV et la Conférence des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts CIC (OFEV et CIC 2013) sont toujours d’actualité. Cette stratégie se base sur les résultats d’un atelier réunissant onze représentants de l’administration publique, d’organisations de formation et d’associations. Le groupe a discuté des évolutions pertinentes pour la formation forestière au cours des prochaines décennies, évalué les chances et les risques qui en découlent et en a déduit des objectifs et des mesures pour la formation de base et la formation continue dans six champs d’action.

Dans le domaine de la formation forestière, l’OFEV assume des tâches de coordination entre les acteurs, soutient des projets et gère l’agence de coordination et de documentation sur la formation forestière (Codoc). Ces tâches ont dès lors été orientées vers les objectifs de la stratégie de formation forestière. Par exemple, dans le domaine de la garantie de la relève, une étude a été commandée sur les facteurs qui motivent les entreprises à proposer des places d’apprentissage et sur la manière de maintenir cette offre. Dans le domaine de la promotion de la santé, différents outils ont été développés dans le cadre d’un projet pour promouvoir la santé des apprentis, notamment en ce qui concerne les exigences physiques de la profession. Ces outils ont ensuite été transférés à un programme à long terme auprès de l’agence Codoc et mis à la disposition de toutes et tous en ligne. D’autres tâches de l’agence Codoc soutiennent depuis longtemps déjà les objectifs de la stratégie en matière de formation forestière, surtout dans les domaines de la mise en réseau du secteur forestier et de la garantie de la relève.

En 2020, la division Forêts de l’OFEV a procédé à une analyse des tendances nationales et européennes afin d’adapter l’orientation des projets soutenus aux besoins futurs. Cette analyse a permis d’identifier les aspects pertinents pour la forêt suisse dans les domaines sociétaux, économiques et écologiques ainsi que de définir leurs effets sur la forêt. Il s’agit entre autres du besoin croissant de la population de se détendre en plein air, de participer à des programmes de santé dans la nature, de la commercialisation croissante de produits locaux ou de l’augmentation du risque d’incendie de forêt. Nombre de ces thèmes étaient déjà abordés dans le cadre de la formation de base et la formation continue. Pour les thèmes encore peu ou pas traités, de nouveaux projets ont pu être mis en place en collaboration avec les acteurs concernés.

Par exemple, de nouveaux «Certificates of Advanced Studies» (CAS) ont été développés ces dernières années avec le soutien de l’OFEV. Le CAS «Gestion forestière et nouvelles technologies» de la HAFL permet aux spécialistes d’utiliser efficacement les innovations technologiques dans leur travail, tandis que le CAS «Urban Forestry» de la HES des Grisons offre une réponse à la demande sociétale de plus d’espaces verts urbains. Dans le domaine de l’adaptation de la sylviculture au changement climatique, des programmes de formation existent à différents niveaux. Ceux-ci s’appuient sur les résultats du vaste programme de recherche sur la forêt face au changement climatique. Résultats qui ont également été communiqués directement aux professionnels de la forêt dans le cadre de mesures de transfert de connaissances. D’autres thèmes sont encore en cours d’élaboration ou doivent être abordés. Par exemple, la formation de base et la formation continue font également partie des mesures prévues pour promouvoir une prévention et une lutte modernes et efficaces contre les incendies de forêt. Les besoins ne se limitent pas seulement à la formation forestière, les forces d’intervention des pompiers, de la protection de la population et de l’appui aérien doivent également être formées de manière ciblée (OFEV 2022).

De plus, le transfert de connaissances entre la recherche, la formation et la pratique joue un rôle important pour affronter les défis futurs. C’est pourquoi l’OFEV soutient ce processus avec la création du groupe de travail «Transfert de connaissances forestières en Suisse» et en organisant jusqu’à présent trois forums de transfert de connaissances. En outre, des produits de transfert de connaissances sur des thèmes concrets ont été réalisés sur mandat de l’OFEV, par exemple une série de podcasts et un graphique interactif sur Urban Forestry (disponibles sur le site web ArboCityNet) ou une vidéo explicative sur l’outil de planification des grues à câbles Seilaplan1 développé par le WSL.

L’avenir des filières forestières: d’une multitude de généralistes à des associations de spécialistes

La multifonctionnalité comme principe de base de la législation forestière a influencé des générations de professionnels généralistes qui devaient tout savoir, voire tout pouvoir faire. Ce système comporte néanmoins ses limites. Aujourd’hui, les facteurs à considérer pour prendre de bonnes décisions requièrent des compétences et des savoirs de plus en plus larges et pointus. Les généralistes capables de garder une vue d’ensemble restent indispensables. Les formations classiques gardent donc tout leur sens. Cependant, il n’est pas possible d’attendre d’un garde forestier ou d’une garde forestière, qu’il ou elle soit à la fois sylviculteur-trice, économiste, géologue, entomologiste, climatologue et pédologue. La gestion durable des forêts est devenue tellement complexe qu’une collaboration d’experts agissant agilement ensemble pourrait amener des réponses adéquates aux problèmes actuels et aux défis à venir. Il serait ainsi possible d’associer les compétences de spécialistes des dangers naturels, de la biodiversité, de la sylviculture, des événements extrêmes, de la récréation en forêt, etc. pour faire face aux défis auxquels la forêt est confrontée. Une telle collaboration peut se faire à différents niveaux comme au sein de l’entreprise forestière, des administrations ou des communes. La formation classique de base reste nécessaire, tout comme la complémentarité des équipes. L’offre des filières et des institutions de formation doit ainsi s’adapter à ces nouvelles nécessités et permettre aux apprenti-e-s et étudiant-e-s d’acquérir des aptitudes de collaboration efficace.

Soumis: 3 août 2023, accepté (sans comité de lecture): 8 août 2023

Jubilé

Nous félicitons chaleureusement la HAFL pour le 20e anniversaire de la filière de formation en sciences forestières. Durant ces années, elle s’est parfaitement intégrée dans le paysage de la formation forestière et l’a complété par une offre de haute école orientée vers la pratique. Plusieurs diplômés de la HAFL convainquent également par leurs diverses compétences dans leur travail au sein de la division Forêts de l’OFEV, où ils assument différentes fonctions.

Fussnoten

Références

Stratégie nationale en matière de formation forestière.

Incendies de forêts. Mesures efficaces et modernes de lutte et de prévention – Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat von Siebenthal 19.3715 du 20 juin 2019.