- Wissen

Wirkung des Waldes im Transit- und Ablagerungsgebiet von Hangmuren

01.09.2023

Wissen

Abstract

In der Schweiz verursachen spontane flachgründige Rutschungen und Hangmuren regelmässig hohe Infrastrukturschäden, Sperrungen wichtiger Infrastruktur, Evakuationen und auch Todesfälle. Spätestens seit der Einführung des Kreislaufs des integralen Managements von Naturgefahrenrisiken ist der Schutzwald die wichtigste biologische Massnahme gegen flachgründige Rutschungen und Hangmuren. Er entfaltet seine Wirkung nicht nur im Anrissgebiet der Rutschung, sondern auch im Transit- und Ablagerungsgebiet. Der Einfluss des Waldes auf den Auslauf von Hangmuren wurde bis jetzt allerdings nicht systematisch untersucht. Das Ziel dieser Studie war es, die für die Schutzwirkung relevanten Waldstrukturparameter zu messen. Auch haben wir diese Wirkung mittels einer Risikoanalyse in zwei Fallbeispielen quantifiziert. Die Analysen historischer Hangmurenereignisse in Kombination mit Geländeaufnahmen ergaben, dass hauptsächlich die Stammzahl die Bremswirkung des Waldes beeinflusst. Mit zunehmender Dichte des Waldes verkürzt sich die Auslaufstrecke. Zudem zeigte sich, dass sich hinter dickeren Bäumen deutlich mehr Material ablagert. Ein gut strukturierter Bestand mit einer hohen Stammzahl und vereinzelt grossen Durchmessern bietet demnach idealen Schutz gegen Hangmuren im Transit- und Ablagerungsgebiet. Die Ergebnisse der Laborversuche deuten darauf hin, dass verschiedene Waldstrukturen (dicht, offen, mit Lücken) Rutschungen stets stärker bremsen als ein Gelände ohne Wald. Simulationen von Auslaufstrecken historischer Ereignisse mit und ohne Wald in der Transitstrecke erlaubten eine Monetarisierung der Schutzwirkung des Waldes in der Transitstrecke. Demnach könnte sich die risikoreduzierende Wirkung des Waldes im Transitgebiet einer Hangmure für eine Autobahn wie jene auf der Gotthardstrecke auf 6500 CHF pro Jahr belaufen.

Keywords:hillslope debris flow, protection forest, barrier effect, natural hazard risk, simulation

Schweiz Z Forstwesen 174 (s1): s21–s29.https://doi.org/10.3188/szf.2023.s0021

* Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, E-Mail luuk.dorren@bfh.ch

Während des Unwetters im August 2005 haben spontane Rutschungen und Hangmuren (HM) innert 48 Stunden schweizweit Schäden in einer Höhe von 150 Millionen CHF verursacht (Bezzola & Hegg 2007). Nicht nur bei solchen Grossereignissen, sondern auch bei häufigeren Starkniederschlägen oder nach starker Schneeschmelze in Kombination mit Niederschlägen verursachen HM in der Schweiz fast jedes Jahr erhebliche Probleme. Beispiele sind die Todesfälle im Tessin im Jahr 2014 sowie im Januar 2018 die Übermurung mit Auffahrunfall und anschliessender Sperrung der Gotthardautobahn (Abbildung 1). Auch führten die Ereignisse im Januar 2018 zur Sperrung der BLS-Südrampe sowie zur Entgleisung eines Regionalzugs in Solothurn.

Der Wald ist wegen seiner hangstabilisierenden Wirkung, vor allem durch die Wurzelverstärkung, eine der wichtigsten Schutzmassnahmen gegen HM (Rickli & Graf 2009, Schwarz et al 2017). In der Schweiz machen Schutzwälder rund die Hälfte der gesamten Waldfläche aus (Losey & Wehrli 2013). Davon schützen 27% gegen flachgründige Rutschungen und HM (Dorren & Schwarz 2016). Die «Wegleitung Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald» (NaiS, Frehner et al 2005) regelt, was in der Schweiz unter der Sicherstellung einer minimalen Pflege im Schutzwald gemäss eidgenössischem Waldgesetz zu verstehen ist. Das heutige NaiS-Anforderungsprofil Rutschungen basiert auf den im Jahr 2005 vorhandenen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis. Zurzeit wird dieses Anforderungsprofil überarbeitet, wobei sich der Fokus auf die Wirkung des Schutzwaldes im Anrissgebiet der Rutschungen richtet. Die Ereignisanalyse 2005 von Bezzola & Hegg (2007) hat aber gezeigt, dass bei HM im Freiland geringere Pauschalgefälle gemessen wurden als bei jenen im Wald. Das deutet darauf hin, dass die Auslaufstrecken im Freiland länger sind als im Wald. Mehrere Studien haben dies bestätigt (Abe 1987, May 2002, Ishikawa et al 2003, Zuidema 2020). Trotzdem wurde die Schutzwirkung des Waldes im Transit- und Ablagerungsgebiet (TA) von HM bis jetzt relativ wenig untersucht.

Auch im Gelände sind oftmals Beweise dafür zu finden, dass der Wald im TA eine schützende Wirkung hat, z.B. in Form von Materialablagerungen hinter Bäumen. Es ist anzunehmen, dass die Reichweite und die Intensität von HM – ähnlich wie bei Steinschlägen (z.B. Ringenbach et al 2022) und Lawinen (z.B. Feistl et al 2015) – durch den Wald verringert werden, ausser wenn Bäume von der HM mitgerissen werden. Deshalb wurden mit der vorliegenden Studie Grundlagen für das NaiS-Anforderungsprofil Rutschungen, das zurzeit vom BAFU, von der WSL und der BFH-HAFL überarbeitet wird, betreffend HM im TA geschaffen. Konkret war das Ziel, die relevanten Waldstrukturparameter, welche die Schutzwirkung bestimmen, zu ermitteln. Zudem haben wir diese Wirkung mit einer Risikoanalyse in zwei Fallbeispielen quantifiziert.

Material und Methoden

Daten und Feldaufnahmen

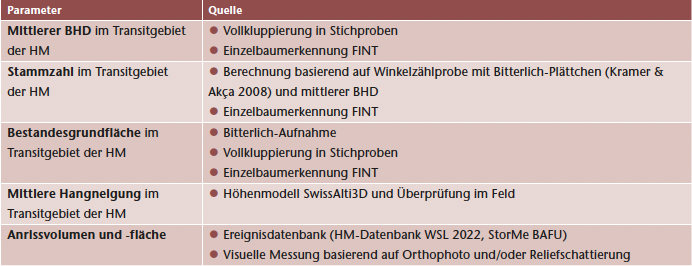

Der Einfluss der Waldstruktur auf den Auslauf von HM wurde basierend auf einer Analyse historischer Ereignisse sowie auf Laborexperimenten untersucht. Dabei verwendeten wir einen Datensatz von gut auswertbaren Ereignissen im Wald sowie im Freiland aus den kantonalen Ereigniskatastern von Bern (BE; 54 Ereignisse im Wald, 184 im Freiland) und Graubünden (GR; 45 im Wald, 82 im Freiland) mit je einer Gesamtfläche (prozessumhüllend) von ≤10 000 m2. Für alle HM im Wald wurden Wald- sowie Gelände- und Rutschungsparameter im Feld aufgenommen (Tabelle 1). Die Waldeigenschaften wurden in ein bis zwei repräsentativen Stichprobenflächen im Transitgebiet mit einer Grösse von 10 × 10 m2 (dicht bestockte Flächen) beziehungsweise 20 × 20 m2 (wenig dicht bestockte Flächen) erhoben. Zusätzlich wurden für alle Ereignisse die Stammzahl und die BHD-Verteilung gestützt auf Fernerkundungsdaten bestimmt (Einzelbaumerkennung mit Software FINT; Dorren et al 2021) (Tabelle 1). Für 36 Ereignisse im Kanton Graubünden wurde zusätzlich das Volumen der Materialablagerung hinter Einzelbäumen bestimmt.

Statistische Auswertung

Basierend auf dem gesamten Datensatz mit HM-Ereignissen wurde mittels einer ANOVA sowie eines Wilcoxon-Rangsummen-Tests analysiert, ob ein signifikanter Unterschied zwischen den Auslauflängen sowie den Anrissflächen im Wald und im Freiland besteht. Um dem unbalancierten Datensatz (deutlich mehr Rutschungen im Freiland als im Wald) Rechnung zu tragen, wurde der Typ III der Quadratsummen in der ANOVA verwendet. Zusätzlich wurden die Ergebnisse mit gemischten linearen Modellen – mit dem Kanton als zufälligem Effekt («random effect») – überprüft, da diese ebenfalls für unbalancierte Daten geeignet sind (Funktion «lmer», R Core Team 2020). Anschliessend wurde die Auslauflänge in Abhängigkeit der Bestockung (Wald vs. Freiland) sowie der Anrissfläche beziehungsweise des Anrissvolumens sowie der mittleren Neigung mittels multivariater linearer Regression analysiert. Für die Ereignisse im Wald wurde schliesslich der Einfluss der verschiedenen Waldparameter in Kombination mit Gelände- und Rutschungsparametern auf die Auslauflänge im Detail untersucht. Dabei wurden auch Interaktionen zwischen den erklärenden Variablen berücksichtigt. Die Variablen der multivariaten linearen Modelle wurden mittels schrittweiser Variablenselektion bestimmt. Die Gültigkeit der Annahmen der Modelle wurde mittels Diagnose-Plots überprüft (Details zu den statistischen Modellen sind im Zusatzmaterial zu finden, Dorren et al 2023). Zudem wurden die Materialablagerungen hinter Einzelbäumen in Bezug auf den BHD sowie die Hangneigung analysiert.

Hangmuren-Experimente im Labor

Im Labor der HAFL wurde für die HM-Experimente eine Rutschbahn mit einer Neigung von 30° im Massstab 1:45 gebaut. Jeder Test wurde mit einer Hochgeschwindigkeitskamera (Chronos 1.4; 1057 Aufnahmen pro Sekunde) aufgezeichnet, um das Verhalten des Materials und die Fliessgeschwindigkeit festzuhalten. Die Experimente wurden in verschiedenen Kombinationen von variierendem Wassergehalt der Bodenprobe (volumetrischer Wassergehalt zwischen 14.8 und 20.6%) durchgeführt (Details in Dorren et al 2023). Die Wirkung eines Waldes mit Bäumen mit einem BHD von 36 cm wurde mit starren zylindrischen Holzelementen mit einem Durchmesser von 0.8 cm auf der Rutschfläche modelliert (Abbildung 2). Es wurden drei Situationen mit verschiedenen Waldstrukturen untersucht:

- Ohne Wald: keine Holzelemente

- Dichter Wald: Entspricht ca. 300 Stämmen/ha mit BHD 36 cm in der Realität.

- Lockerer Wald: Entspricht ca. 150 Stämmen/ha mit BHD 36 cm in der Realität.

- Wald mit Lücke: Entspricht dichtem Wald (300 Stämme/ha) mit BHD 36 cm mit einer Lückenlänge von 90 cm (entspricht in der Realität einer Distanz von ca. 40 m).

Für jeden Test wurden 10 l einer Mischung von Wasser mit siltigem Sand und Kies verwendet, was im Massstab 1:45 einem Anrissvolumen von ca. 900 m3 entspricht. Der volumetrische Wassergehalt und die Dichte wurden im Labor bestimmt (Hürlimann et al 2015). Die Position des Materialflusses wurde in verschiedenen Zeitintervallen mit der Hochgeschwindigkeitskamera gemessen, um die Fliessgeschwindigkeit zu bestimmen. Die maximale Auslaufstrecke wurde als Distanz definiert, die das Material mit einer minimalen Geschwindigkeit von 2 cm/s zurückgelegt hat.

Risikobasierte Analyse der Waldwirkung

Testgebiete und Simulation

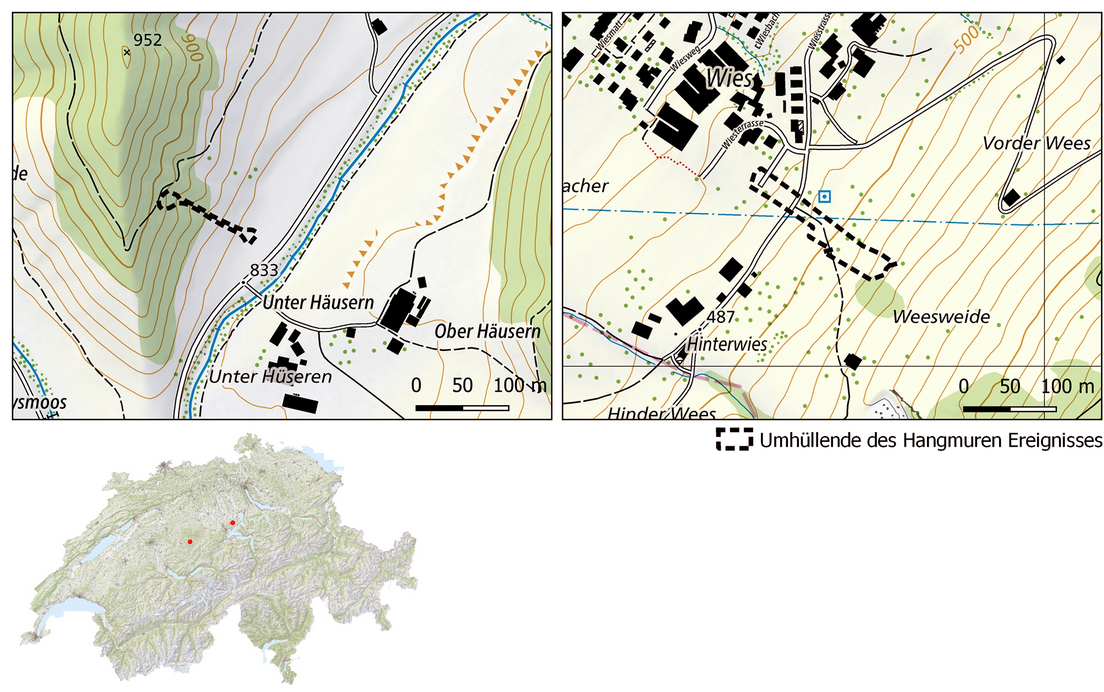

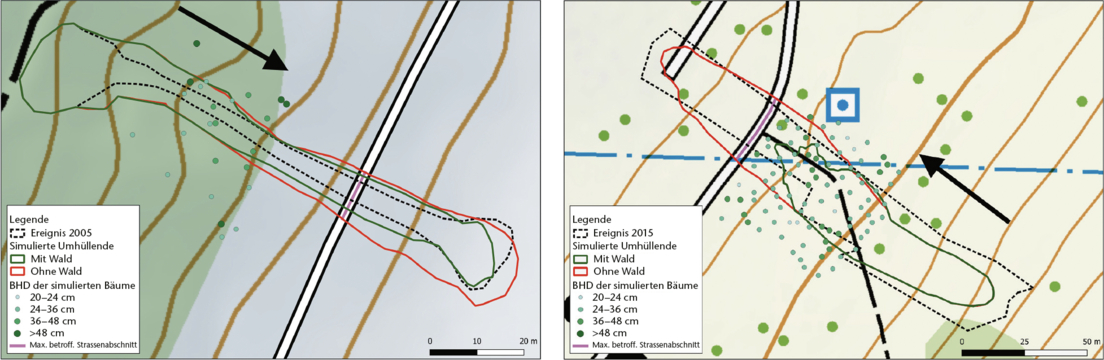

Um die Bremswirkung des Waldes auf den Auslauf von HM zu quantifizieren und zu monetarisieren, haben wir eine risikobasierte Analyse durchgeführt. Dazu wurde der HM-Auslauf mit einem Simulationsmodell auf der Grundlage der Diskrete-Elemente-Methode (YADE; Albaba et al 2019) berechnet. Das Modell erlaubt es, die Bremswirkung von einzelnen Baumstämmen explizit als Hindernisse zu berücksichtigen. Für zwei HM-Ereignisse in der Gemeinde Trub (BE) sowie in der Gemeinde Root (LU) wurde schliesslich mittels einer Risikoanalyse der jährlich zu erwartende Schaden mit und ohne Wald berechnet. Das Ereignis in der Gemeinde Trub (Lokalname: Loos) hat am 22. August 2005 stattgefunden (Abbildung 3). Die Wiederkehrdauer des Niederschlagsereignisses wurde als >100 Jahre eingestuft. Das HM-Ereignis in der Gemeinde Root (Lokalname: Weesweide) fand am 7. Juni 2015 nach einer Stunde Niederschlag mit einer Intensität von 35 mm/h statt. Dieses wurde als ein 10- bis 30-jährliches Ereignis eingestuft.

Details zur Modellierung des HM-Auslaufs sowie zur Risikoanalyse sind in Dorren et al (2023) zu finden. Als Grundlage für die Topografie des Geländes wurde das swissALTI3D-Geländemodell (DGM) mit einer Auflösung von 2 × 2 m verwendet. Um die Durchmesser und die räumliche Verteilung von Bäumen in YADE zu berücksichtigen, wurden für Trub die Einzelbaumpositionen mittels Luftbildern sowie Daten vom FINT-CH-Projekt (Dorren et al 2021) ermittelt. Anschliessend wurden die Baumpositionen im Feld verifiziert und allenfalls ergänzt sowie die Durchmesser erhoben. In der pessimistischen Annahme, dass dünne Bäume eine vernachlässigbare Wirkung haben, wurden in der Modellierung nur Bäume mit BHD ≥ 20 cm berücksichtigt. Die HM-Auslauf-Simulation in YADE wurde für Trub basierend auf den Ereignisdaten mit Einbezug der Bremswirkung des Waldes kalibriert, und anschliessend wurde die Simulation für eine hypothetische Situation ohne Wald durchgeführt. In Root wurde die Simulation ohne die Bremswirkung des Waldes kalibriert, da die HM über Freiland geflossen ist. Anschliessend wurde die Simulation mit Wald durchgeführt. Dazu haben wir Einzelbäume mit zufälligen Positionen generiert, die einem Wald mit 345 Stämmen/ha, einem mittleren BHD von 32 cm und einer Grundfläche von 28 m2/ha entsprechen. Allfällige Unterschiede in der Bodenrauigkeit innerhalb und ausserhalb vom Wald, obwohl oft vorhanden, wurden nicht berücksichtigt. Somit wurde nur der Effekt der stehenden Bäume beurteilt.

Bestimmung der risikorelevanten Variablen und Risikoberechnungen

Die Jährlichkeiten der HM-Anrisse wurde basierend auf der Wiederkehrdauer der Niederschlagsereignisse gemäss HADES (Hydrologischer Atlas der Schweiz) definiert (Trub = 100-jährliches Ereignis; Root = 30-jährliches Ereignis). Basierend auf den mit YADE modellierten Ausläufen wurden die Drücke und die Wirkungsbreiten auf den betroffenen Strassenabschnitten bestimmt. Im Fall von Root war beim Ereignis 2015 tatsächlich die darunter liegende Strasse betroffen, in Trub hat das HM-Ereignis 2005 die Strasse jedoch nicht erreicht. Darum haben wir die Strasse in Trub virtuell 60 m in Richtung Westnordwest verlegt, damit sie in der Simulation vom Ereignis (sowohl mit als auch ohne Waldwirkung) übermurt wird. Weil in beiden Untersuchungsgebieten das betroffene Schadenpotenzial lediglich aus der Strasse bestand, haben wir für die Risikoberechnung die Formeln von RoadRisk (roadrisk.ch, siehe Gogniat et al 2012) verwendet. Hierbei wurden die Schadenbilder Direkttreffer, Auffahrunfall und Infrastrukturschäden berücksichtigt. Um zudem den Effekt des durchschnittlichen täglichen Verkehrs (DTV) zu analysieren, wurden mehrere DTV-Werte in der Risikoberechnung eingesetzt. Je stärker die Strasse befahren wird, desto höher sind das Schadenpotenzial und das Risiko bei einem Ereignis. Das Variieren des DTV-Wertes erlaubte es, herauszufinden, bei welcher Strasse der Wald in den Fallbeispielen eine relevante Schutzwirkung im TA hat.

Ergebnisse

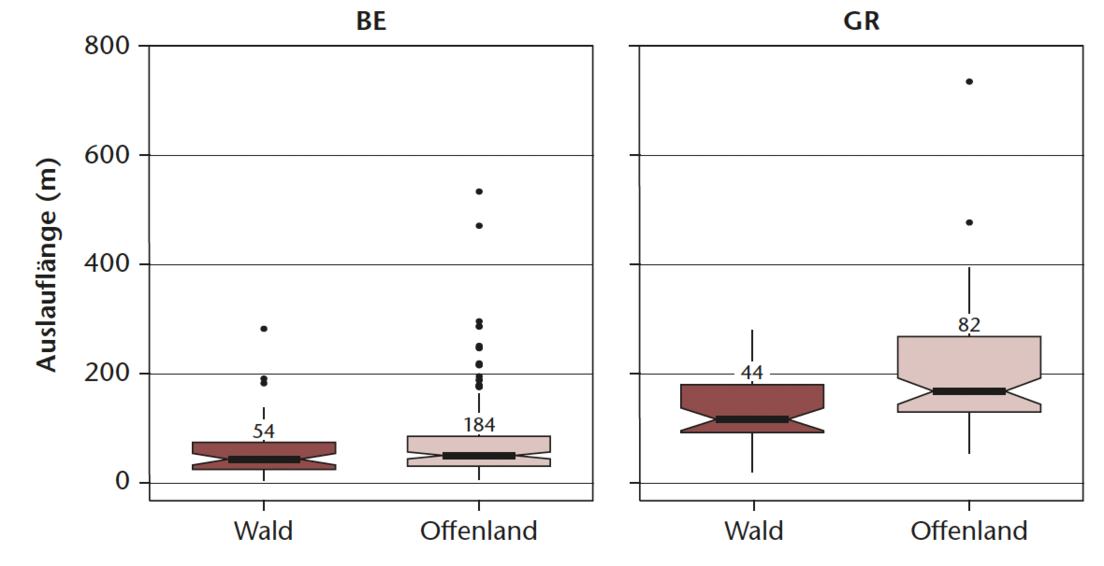

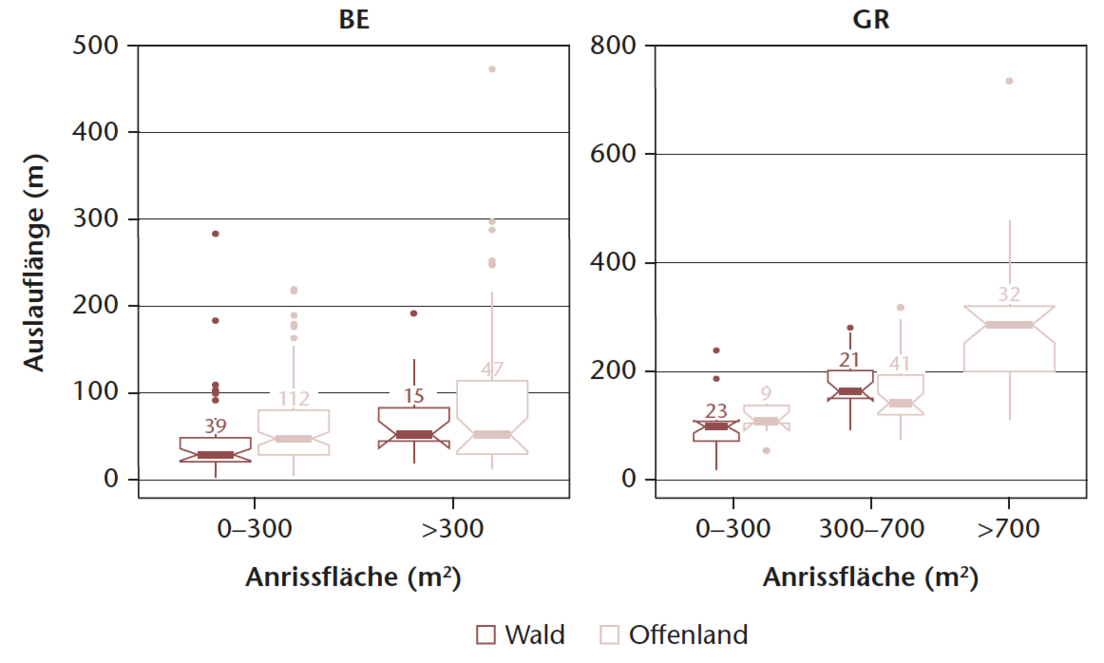

Analyse der Ereignisse aus der HM-Datenbank

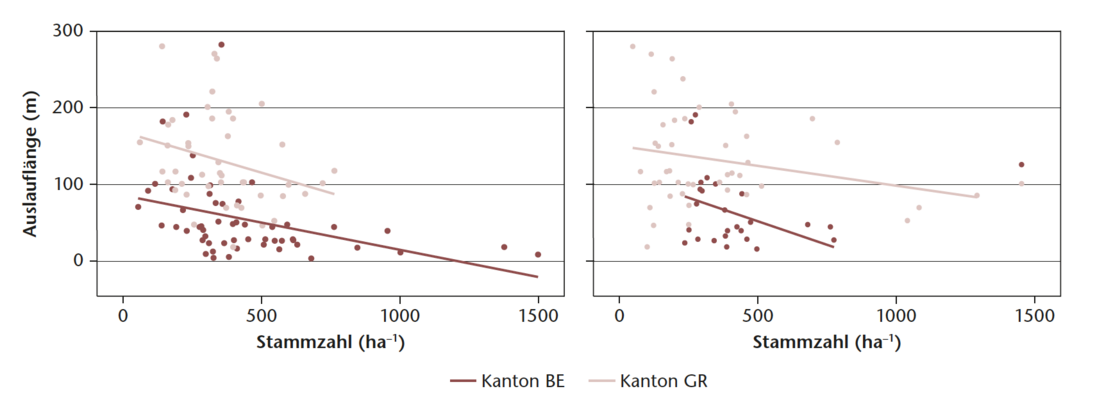

Die Auslauflängen der untersuchten HM-Ereignisse sind in beiden Kantonen signifikant kürzer im Wald als im Freiland (Abbildung 4). Im Kanton Graubünden haben die HM im Wald zudem eine signifikant kleinere Anrissfläche. In diesem Punkt gibt es im Kanton Bern keinen signifikanten Unterschied. Der Vergleich der Auslauflängen für verschiedene Anrissflächenklassen zeigt, dass insbesondere für kleinere Anrisse (Anrissfläche < 300 m2) der Wald einen Effekt auf die Auslauflänge zu haben scheint (Abbildung 5). Generell verfügen die Ereignisse im Kanton Graubünden über längere Ausläufe und grössere Anrissflächen im Vergleich zum Kanton Bern (Abbildung 3). Gemäss des multiplen linearen Regressionsmodells haben das Anrissvolumen, die Vegetation (Wald/Freiland) sowie die Hangneigung einen signifikanten Einfluss auf die Auslauflängen im Kanton Bern (Details zum Modell in Dorren & Moos 2023). Dabei hat die Hangneigung lediglich auf die Ereignisse im Freiland einen signifikant negativen Einfluss. Bei den Ereignissen im Wald gibt es keinen signifikanten Einfluss der Hangneigung auf die Auslauflänge. Im Kanton Graubünden nimmt die Auslauflänge mit zunehmender Hangneigung ebenfalls tendenziell ab, wobei jedoch im Regressionsmodell lediglich das Anrissvolumen einen signifikanten Effekt hat.

Die Analyse der Ereignisse im Wald hat sowohl für beide Kantone gezeigt, dass die Auslauflänge mit zunehmender Stammzahl (Abbildung 6) und zunehmender Grundfläche tendenziell abnimmt (Details zum Modell in Dorren & Moos 2023). Der Effekt ist bei der mittels Einzelbaumerkennung bestimmten Stammzahl beziehungsweise Grundfläche deutlicher als bei den im Feld erhobenen Daten und gemäss der linearen Regression nur für den Kanton Bern signifikant. Der Vergleich zwischen den beiden Kantonen zeigt, dass die Stammzahlen sowie die Grundflächen bei den Ereignissen im Kanton Bern signifikant grösser sind als im Kanton Graubünden. Im finalen multiplen Regressionsmodell der Auslauflängen im Wald für den Kanton Bern verblieben Stammzahl FINT sowie das Anrissvolumen und die Hangneigung, wobei nur der Effekt der Stammzahl signifikant war. Das Modell erklärt 26% der Varianz in den Daten. Im Modell für die Wald-HM im Kanton Graubünden war lediglich das Anrissvolumen signifikant. Es erklärt 70% der Varianz (Details in Dorren et al 2023).

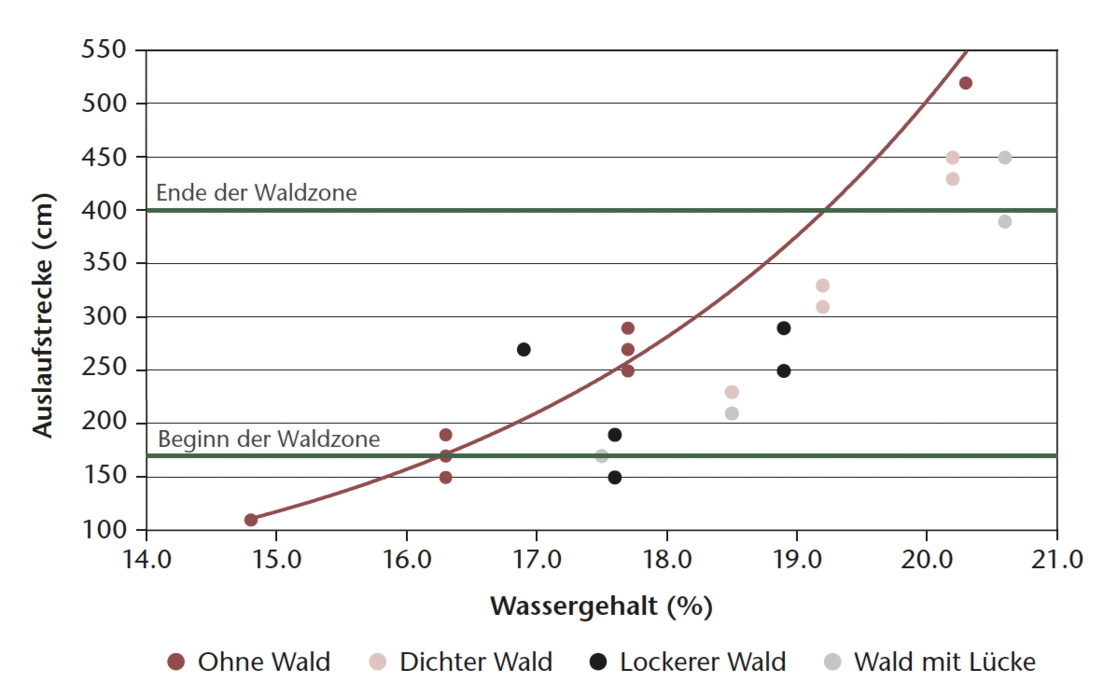

HM-Experimente im Labor

Die Laborexperimente haben gezeigt, dass die Auslaufstrecke einer HM im Wald ca. 10–25% kürzer ist als ohne Wald (Abbildung 7). Die maximale Auslaufstrecke wird bei allen Experimenten stark vom Wassergehalt bestimmt. Mit den getesteten Wassergehalten war nur ein beschränkter Einfluss der drei unterschiedlichen Waldstrukturen auf die Auslaufstrecke nachweisbar. Der Wassergehalt ist sehr bestimmend für die Auslaufstrecke, aber auch für die Geschwindigkeit. Versuche mit Wassergehalten unter 17.7% stoppten sowohl mit als auch ohne Bäume mitten auf der Rutschfläche.

Auslaufmodellierung und Risikoberechnung

Die Simulationen mit den verschiedenen YADE-Parameterkombinationen für die zwei Studiengebiete resultierten in einer grossen Variabilität der Auslaufstrecken. Dies ist auf den Einfluss des Wassergehalts zurückzuführen, was auch durch die Laborversuche aufgezeigt wurde. Die Abbildung 8 zeigt die Übereinstimmung zwischen StorMe-ereignisumhüllenden (in den Orthofotos leider nicht mehr zu sehen) und simulierter Auslauffläche der besten Parametereinstellungen in beiden Gebieten, sowohl für die Simulationen mit als auch ohne Wald.

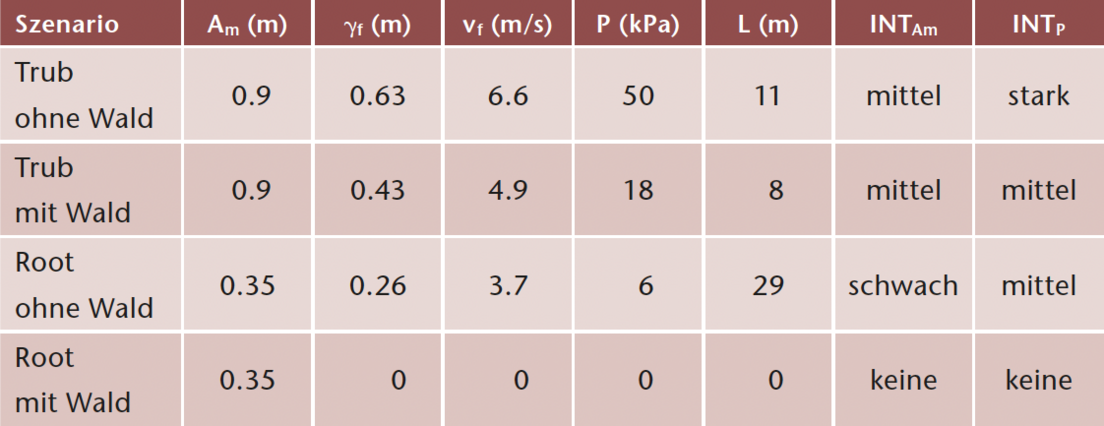

Die simulierten Ergebnisse (Tabelle 2) zeigen, dass die 20 m lange Waldstrecke in Trub (BE) auf dem Strassenabschnitt die Fliessgeschwindigkeit um 26%, die Fliesshöhe um 32% und den Druck um 63% reduzierte. Die betroffene Abschnittslänge reduziert sich von 11 auf 8 m (27%), und die Reduktion der Masse, die über die Strasse fliesst, beträgt 72%. Damit verringert sich die Intensität von stark auf mittel, falls diese auf der Basis des Druckes festgelegt wird. Bei einer von der Ablagerungsmächtigkeit abhängigen Intensität ist keine Reduktion festzustellen. Im Fall von Root verhindert die 50 m lange Waldstrecke, dass die HM die Strasse erreicht, und zeigt eine 100-prozentige Wirkung für alle risikorelevanten Variablen.

Die Risikoberechnung zeigt für das Fallbeispiel Root, dass sich die risikoreduzierende Wirkung des Waldes im TA einer HM (mit einem Anrissvolumen von rund 200 m3) zwischen 1122 CHF/Jahr (für eine Gemeindestrasse mit einem DTV von 100 und die betroffene Streckenlänge L in Tabelle 2) und 6557 CHF/Jahr (für eine Autobahn wie jene auf der Gotthardstrecke) bewegt. In Trub, wo die HM trotz Waldwirkung das Schadenpotenzial erreicht, wird das Risiko noch immer zwischen 47 und 73% (abhängig von der Bedeutung der Strasse) reduziert. Dies aufgrund der Reduktion des Drucks (falls dies in den Intensitätskriterien berücksichtigt wird) als Folge der Abnahme der Masse, der Geschwindigkeit sowie der Fliesshöhe. Detaillierte Zahlen zum Risiko sind in

Dorren & Moos (2023) aufgeführt.

Diskussion

Ereignisanalysen

Die Analyse der HM-Ereignisse in den Kantonen Bern und Graubünden zeigt eine generelle Tendenz, dass insbesondere bei kleineren Ereignissen der Wald eine reduzierende Wirkung auf die Auslauflänge von HM hat. Diese reduzierende Wirkung lässt sich auch durch die aufgenommenen Materialablagerungen erklären, die ein deutlich grösseres Ablagerungspotenzial hinter dicken Bäumen zeigten. Die Ergebnisse für den Kanton Graubünden deuten aber auch darauf hin, dass die Anrissfläche beziehungsweise das Anrissvolumen der stärker bestimmende Faktor für die Auslauflänge ist. Das heisst, dass die signifikant kürzeren Auslauflängen im Wald vermutlich in erster Linie auf die geringeren Anrissvolumen im Wald und nicht auf die Bremswirkung der Bäume zurückzuführen sind. Der Wald hat somit primär eine Wirkung auf den Anriss von HM (durch Wurzelverstärkung / hydrologische Wirkung) und nur sekundär einen Effekt auf die Auslauflänge (Perzl et al 2021).

Im Kanton Bern sieht das Bild anders aus: Hier gibt es zwar keinen Unterschied in der Auslauflänge zwischen Wald und Freiland über alle Ereignisse hinweg, jedoch für die Anrissfläche. Das multivariate Regressionsmodell hingegen zeigt deutlich, dass der Wald in Kombination mit dem Anrissvolumen und der Neigung einen Einfluss auf die Auslauflänge hat. So nimmt im Kanton Bern die Auslauflänge auch mit zunehmender Stammzahl signifikant ab. Generell sind die Stammzahlen im Kanton Bern höher als im Kanton Graubünden, was eine mögliche Erklärung für den deutlicheren Effekt des Waldes sein könnte. Hinzu kommt, dass die Ereignisse in Graubünden im Allgemeinen grösser sind, was darauf hindeutet, dass die Waldwirkung ab einer gewissen HM-Grösse (ca. 300 m2 Anrissfläche) limitiert ist.

Die vorliegenden Resultate sind jedoch auch mit Unsicherheiten behaftet. Einerseits wurden teilweise unterschiedliche Effekte der mit verschiedenen Methoden aufgenommenen Waldparameter (Feldaufnahmen/FINT) festgestellt. Auch ist zu erwarten, dass die mittels GIS-Analyse ermittelten Auslauflängen aus den Ereigniskatastern teilweise ungenau sind. Um die Resultate zu untermauern und breiter abzustützen, ist die Analyse von weiteren Ereignissen auch in anderen Gebieten nötig. Benötigt werden möglichst detailliert und genau dokumentierte Auslauflängen sowie die weiteren Parameter, die in dieser Studie verwendet wurden. Die zunehmende Verfügbarkeit und die regelmässige Aktualisierung von Fernerkundungsdaten werden die Analyse künftiger Ereignisse weiter vereinfachen und es ermöglichen, effizient eine grosse Menge genaue Daten zu sammeln.

Laborexperimente

Alle in den Laborversuchen untersuchten Waldstrukturen hatten eine signifikante Bremswirkung auf das Rutschmaterial, wobei die Reichweite durchschnittlich um 20% und die Geschwindigkeit um ca. 10% reduziert wurden. Dies bestätigen die Ergebnisse von Bettella et al (2018), die zusätzlich mit zunehmender Stammzahl eine höhere Bremswirkung nachweisen konnten. Weil wir im Labor nicht mit unterschiedlichen Durchmessern gearbeitet haben und der Wassergehalt für die Ergebnisse der Experimente extrem bestimmend ist, können wir nur vorsichtig den Schluss ziehen, dass eine höhere Walddichte bei gleichen Stammdurchmessern zu einer kürzeren Auslaufstrecke und einer niedrigeren Fliessgeschwindigkeit führt. Die Unterschiede im Fliessverhalten (Auslaufdistanz und Geschwindigkeit) bei vermeintlich gleichen Wassergehalten lassen einerseits vermuten, dass kleine, nicht gemessene Unterschiede im Wassergehalt sehr bestimmend für das Fliessverhalten sind. Andererseits deuten sie darauf hin, dass relativ grosse Unsicherheiten bezüglich des tatsächlichen Wassergehalts des verwendeten Rutschmaterials und der Wassergehaltsproben bestehen.

Auslaufmodellierung und Risikoermittlung

Obwohl das Gesamtvolumen der HM in Root fast viermal grösser war als in Trub, konnte das Schadenpotenzial wegen der Bremswirkung des Waldes nicht erreicht werden. Dabei war der Wald in Root weniger dicht als in Trub, hatte dafür aber einen leicht grösseren mittleren BHD und somit die gleiche Grundfläche (28 m2/ha). Ein wichtiger Grund, warum die Bremswirkung im Fallbeispiel Root besser funktioniert als im Fallbeispiel Trub, ist wahrscheinlich, dass die bewaldete Strecke länger und die Hangneigung im Transitgebiet weniger als 30° steil ist, wohingegen die Hangneigung im Transitgebiet in Trub zwischen 30° und 35° liegt. Ein weiterer Grund liegt wahrscheinlich in der höheren Adhäsion des Murenmaterials, trotz dem leicht höheren Wassergehalt.

In beiden Fallbeispielen hat der Wald das Risiko erheblich reduziert. Auch wenn der Wald nicht verhindern kann, dass die HM das Schadenpotenzial erreicht, kann von einer Reduktion der Geschwindigkeit und der Fliesshöhe und damit auch von tieferen Drücken ausgegangen werden. Die jetzigen vom BAFU definierten Kriterien legen die Intensität auf Grund der Mächtigkeit der mobilisierbaren Masse und der Höhe der Ablagerung fest (BAFU 2016). Weil die dynamische Phase des fliessenden Materials damit nicht berücksichtigt wird, kommt die risikoreduzierende Wirkung des Waldes im TA von HM nicht vollständig zur Geltung. Die Verwendung des dynamischen Drucks als Intensitätskriterium für HM würde erlauben, die Realität besser darzustellen. Nicht berücksichtigt wurde die potenzielle negative Wirkung von Bäumen, die wegen Stammbruch oder Entwurzelung in der Rutschmasse mit transportiert werden, was möglicherweise zu einer Erhöhung des Risikos führen könnte.

Schlussfolgerungen

- Die Untersuchungen der historischen Ereignisse deuten darauf hin, dass insbesondere bei kleineren HM-Ereignissen der Wald in flacherem Gelände eine bremsende Wirkung hat und die Auslaufstrecke verkürzt. Unsicherheiten in den Ergebnissen müssen mit zusätzlichen Daten und weiteren Analysen geklärt werden.

- Die Laborversuche deuten darauf hin, dass der Wald eine klar reduzierende Wirkung auf die Auslaufstrecke und die Geschwindigkeit hat. Der Wassergehalt der HM spielt dabei eine bedeutende Rolle.

- Die risikoreduzierende Wirkung des Waldes im TA einer HM mit einem Anrissvolumen von rund 200 m3 kann bis zu 6500 CHF/Jahr für eine Autobahn wie jene auf der Gotthardstrecke betragen.

- Gestützt auf die Ergebnisse dieser sowie anderer Studien bietet sehr wahrscheinlich ein gut strukturierter Schutzwald mit einer hohen Stammzahl und vereinzelt grossen Durchmessern den besten Schutz gegen HM im TA.

Eingereicht: 10. Mai 2023, akzeptiert (mit Review): 30. Juni 2023

Dank

An Cornelia Brönnimann und Peter Bebi für ihre Reviewarbeit und die vielen Verbesserungsvorschläge. An die Wald- und Holzforschungsförderung Schweiz (WHFF-CH) für die Unterstützung des Projekts «Wald als Murenbrecher» (2019.16).

Literatur

Function of forest zone for suppression of debris movement. Impact energy absorption action by trees. In: Proceedings of the Annual Meeting of the Japan Society of Erosion Control, Engineering. pp. 242–245.

Numerical modeling using an elastoplastic-adhesive discrete element code for simulating hillslope debris flows and calibration against field experiments. Nat Hazards Earth Syst Sci 19 (11): 2339–2358.https://doi.org/10.5194/nhess-19-2339-2019

Schutz vor Massenbewegungsgefahren. Vollzugshilfe für das Gefahrenmanagement von Rutschungen, Steinschlag und Hangmuren. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Vollzug Nr. 1608. 96 p.

The ability of tree stems to intercept debris flows in forested fan areas: A laboratory modelling study. J Agri Engineering 49 (1): 42–51.https://doi.org/10.4081/jae.2018.712

Ereignisanalyse Hochwasser 2005. Teil 1 – Prozesse, Schäden und erste Einordnung. Bern: Bundesamt für Umwelt, Birmensdorf: Eidgenöss Forsch.anst für Wald, Schnee und Landschaft WSL. p. 217.

Richtlinien zur Berücksichtigung der Lawinengefahr bei raumwirksamen Tätigkeiten. Bern: Bundesamt für Forstwesen, Birmensdorf: Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung. 42 p.

FINT-CH (Find Individual Trees Schweiz) – Grossflächige Erfassung von Waldstrukturen und Kennzahlen mittels Waldstrukturabgrenzung und Einzelbaumdetektion basierend auf luftgestützten Fernerkundungsdaten. Technical report, Projekt-Schlussbericht. Zollikofen: BFH-HAFL, Birmensdorf/Davos: Eidgenöss Forsch.anst für Wald, Schnee und Landschaft WSL. 56 p.

Quantifying the stabilizing effect of forests on shallow landslide-prone slopes. In: Renaud FG, Sudmeier-Rieux K, Estrella M, Nehren U (eds.) Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction and Adaptation in Practice. Advances in Natural and Technological Hazards Research 42: 255–270. Cham: Springer International Publishing.

Zusatzmaterial SZF Artikel: Wirkung des Waldes im Transit- und Ablagerungsgebiet von Hangmuren. doi: 10.5281/zenodo.8301725

Forest damage and snow avalanche flow regime. Nat Hazards Earth Syst Sci 15 (6): 1275–1288.

Gestion durable des forêts de protection. Soins sylvicoles et contrôle des résultats: instructions pratiques. (l’environnement pratique). Berne: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage. 564 pp.

Naturgefahren auf Nationalstrassen: Risikokonzept. Methodik für eine risikobasierte Beurteilung, Prävention und Bewältigung von gravitativen Naturgefahren auf Nationalstrassen. Bern: Bundesamt für Strassen, Dokumentation 89001. 98 p.

Field and laboratory analysis of the runout characteristics of hillslope debris flows in switzerland. Geomorphology 232: 20–32.

Suppression of debris movement by forests and damage to forests by debris deposition. J Forest Res 8 (1): 37–47.

Schutzwald in der Schweiz. Vom Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald. Bern: Bundesamt für Umwelt, 23 p.

Debris flows through different forest age classes in the central Oregon coast range. J Amer Water Res Ass 38 (4): 1097–1113.https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2002.tb05549.x

Protective effects of forests against gravitational natural hazards. In: Teich M, Accastello C, Perzl F, Kleemayr K, editors. Protective Forests as Ecosystem-based Solution for Disaster Risk Reduction (Eco-DRR). IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.99506

Effects of forests on shallow landslides – case studies in Switzerland. Forest Snow Landscape Res 82: 33–44.

R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. R version 4.1.2 (2021-11-01), www.R-project.org, Vienna, Austria.

Full-scale experiments to examine the role of deadwood in rockfall dynamics in forests. Nat Hazards Earth Syst Sci 22 (7): 2433–2443. doi.org/10.5194/nhess-22-2433-2022

Schutzwald und Rutschungen. Zeitschrift für Wildbach-, Lawinen-, Erosions- und Steinschlagschutz 180: 80–89. ISBN: 978-3-9504159-4-0

Hangmuren-Datenbank. Eidg. Forschungsanstalt WSL, Forschungseinheit Gebirgshydrologie Massenbewegungen. hangmuren.wsl.ch

Modellierung von Hangmuren in bewaldetem Gebiet mit dem Simulationsprogramm RAMMS. Master’s thesis. ETH Zürich. doi:10.3929/ethz-b-000444528.