- Wissen

Ein integrierter landschaftlicher Ansatz für den Erhalt und die Wiederherstellung von Waldlandschaften

01.09.2023

Wissen

Abstract

Wälder sind als zentrales Element der Landschaft (Waldlandschaften) von grosser Bedeutung für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und spielen eine wichtige Rolle für die lokale Wirtschaft und die soziale Identität. Sie stehen aber gleichzeitig vor grossen Herausforderungen, indem sie durch Landnutzungsänderungen, steigende Holznachfrage oder den Klimawandel bedroht sind. Um Waldlandschaften mit ihren Leistungen langfristig zu sichern, ist es entscheidend, integrierte Ansätze zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellung zu verfolgen. Sektoralen Ansätzen fehlt oft der Erfolg, weshalb integrierte Landschaftsansätze (ILAs) an Bedeutung gewinnen. Diese betonen die Multifunktionalität und eine ganzheitliche Betrachtung von Waldlandschaften. Der theoretische Rahmen von ILAs und der Wiederherstellung von Waldlandschaften (FLR) wird in diesem Artikel anhand von Fallstudien aus verschiedenen Regionen im Ausland und in der Schweiz untersucht. Es werden Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Umsetzung dieser Ansätze diskutiert. Dabei wird die Bedeutung einer integrierten Herangehensweise zur Erhaltung und Wiederherstellung von Waldlandschaften für die nachhaltige Entwicklung besonders hervorgehoben. Es wird empfohlen, Landschaftsansätze und sozial-ökologische Innovationen miteinander zu verbinden, um die Vorteile von Waldlandschaften optimal zu nutzen und die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen und Gemeinschaften zu stärken. Eine vertiefte Kenntnis der Verbindungen zwischen Wald, Landschaft und Menschen sowie Erfahrungen mit ILA- und FLR-Strategien können dazu beitragen, den Landschaftsansatz in der Waldpolitik weiter voranzubringen.

Keywords:landscape, forest ecosystem, forest landscape restoration, integrated landscape approach, agroforestry, social-ecological innovation

Schweiz Z Forstwesen 174 (s1): s12–s20.https://doi.org/10.3188/szf.2023.s0012

* Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, E-Mail evelyn.coleman@bfh.ch, patrick.waeber@bfh.ch

Waldlandschaften spielen eine entscheidende Rolle für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), indem sie vielfältige Ökosystemleistungen für das menschliche Wohlergehen bereitstellen (UN SDG 2015). Sie sind wichtig für die lokale Wirtschaft und die soziale Identität, insbesondere in ländlichen Gemeinschaften (Stanturf et al 2023). Trotz ihrer Bedeutung stehen Waldlandschaften unter Druck, etwa durch Landnutzungsänderungen, steigende Holznachfrage und die Auswirkungen des Klimawandels (Garcia et al 2020, Wang-Erlandsson et al 2022). Diese Herausforderungen haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen und bedrohen die Gesundheit und die Widerstandsfähigkeit der Waldökosysteme sowie der von ihnen abhängigen Gemeinschaften. Störungen wie Insektenbefall, Krankheitserreger, Dürren, Windwurf, Erdrutsche, invasive Arten und Brände sind die Folge (Johnstone et al 2016, Seidl et al 2017). Um Verluste von Waldlandschaften und ihren Leistungen zu verhindern, ist es entscheidend, integrierte Ansätze zu ihrer Erhaltung, Wiederherstellung und adaptiven Bewirtschaftung umzusetzen (Stanturf et al 2023). Dazu gehört die Reduzierung von Entwaldung und die Wiederherstellung degradierter Waldlandschaften (Mansourian et al 2021).

Daher sind Regierungen und Gemeinschaften weltweit strategische Verpflichtungen auf globaler Ebene eingegangen, etwa den United Strategic Plan for Forests 2017–2030, die Erklärung der Staats- und Regierungschefs von Glasgow zu Wäldern und Landnutzung im Jahr 2021 oder die Bonn Challenge (2011), bei der 150 Millionen Hektar Waldlandschaften wiederhergestellt werden sollen. Die kürzlich ins Leben gerufene UN-Dekade zur Wiederherstellung von Landschaften (UNEP & FAO 2021) setzt ein ehrgeiziges Ziel auf globaler Ebene, um die Quantität und die Qualität von Waldlandschaften zu erhöhen, ihren Schutz zu verstärken, Bemühungen zur Wiederherstellung von Wäldern zu fördern und die langfristige Widerstandsfähigkeit von Waldökosystemen sicherzustellen. Auf europäischer Ebene gibt es eine Vielzahl von Strategien, die sich auf Waldlandschaften und deren Bewirtschaftung und Wiederherstellung beziehen, z.B. den European Green Deal, die EU-Strategie für biologische Vielfalt, die EU-Waldstrategie für 2030, die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel oder die Bioökonomie-Strategie. Sie wirken sich nicht nur auf die Praktiken der Landschaftspflege aus: Der European Green Deal beispielsweise setzt sich für eine transformative Strategie ein, die erhebliche Veränderungen auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft beinhaltet (European Green Deal 2019).

Gleichzeitig hat der begrenzte Erfolg herkömmlicher sektoraler Ansätze zur Eindämmung des Biodiversitätsverlusts und der Beeinträchtigung der Ökosysteme zu einem Aufschwung sogenannter Landschaftsansätze geführt (Reed et al 2015, Torralba et al 2023). Integrierte Landschaftsansätze (Integrated Landscape Approaches, ILAs) werden als mögliche Lösung für die Bewältigung komplexer Herausforderungen auf Landschaftsebene angesehen, indem der Multifunktionalität von Landschaften Priorität eingeräumt wird (Foli et al 2018, Reed et al 2015).

Dieser Artikel untersucht den theoretischen Rahmen der Konzepte des ILA und der Wiederherstellung von Waldlandschaften (Forest Landscape Restoration, FLR). Wir reflektieren die praktische Umsetzung dieser Konzepte anhand ausgewählter Fallstudien aus unseren internationalen Forschungsprojekten und vergleichen sie sowohl untereinander als auch mit der Situation in der Schweiz. Dadurch behandeln wir eine breite Palette von Landschaften, angefangen von den gemässigten Wäldern in der Schweiz und Osteuropa bis hin zu den tropischen Wäldern in Westafrika. Dies ermöglicht es uns, beispielhaft die Frage der Anwendbarkeit von ILA und FLR in verschiedenen soziokulturellen, wirtschaftlichen und politischen Kontexten zu betrachten und die Herausforderungen und Möglichkeiten bei der Anwendung dieser Konzepte zu diskutieren. Ein Augenmerk wird dabei auf die mögliche Rolle sozialer Innovationen im Landschaftskontext gelegt.

Theoretischer Rahmen

Bereits der Begriff «Landschaft» bedarf einer Einführung: Für die Naturwissenschaft kann eine Landschaft ein Raum innerhalb der materiellen Welt sein, unabhängig von der betrachtenden Person. Für die Sozialwissenschaft ist sie ein subjektives Konzept, und ihre Abgrenzung ist ein politischer Prozess (Mansourian et al 2021). Die Definition von Landschaft gemäss der Landschaftskonvention des Europarats bringt diese beiden Ansichten miteinander in Einklang (Tabelle 1). Sie macht deutlich, dass nicht nur natürliche Faktoren von Bedeutung sind, sondern auch die Nutzung, die Wahrnehmung und die Interpretation der Landschaft. So beruht die Bedeutung der Wälder für die Menschen auch auf der wahrgenommenen Beziehung zwischen den Wäldern und dem Wohlbefinden von Einzelpersonen und Gemeinschaften (Garcia et al 2020, Garcia et al 2021).

Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt gelten sektorale Ansätze, bei denen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, biologische Vielfalt und Armutsbekämpfung als separate Themen betrachtet werden, nicht mehr als nachhaltige Strategien zur Bewältigung dieser miteinander verbundenen Probleme (Milder et al 2010, Reed et al 2015). Ein landschaftsbezogener Ansatz versucht, diese komplexen ökologischen, sozialen und politischen Herausforderungen anzugehen, indem er ein vernetztes Denken zwischen verschiedenen Interessengruppen fördert und Landnutzungen auf Landschaftsebene in Einklang bringt (Reed et al 2016, Sayer et al 2014). ILAs unterscheiden sich von sektoralen Ansätzen durch die Einbeziehung von Interessengruppen, die Integration von Politik und Praxis und die Berücksichtigung sozialer, ökologischer, wirtschaftlicher und politischer Faktoren. Im Mittelpunkt von ILAs steht die Anerkennung der Multifunktionalität von Landschaften, was einen Ausgleich konkurrierender Interessen, die Identifizierung von Synergien und das Eingehen von Kompromissen erfordert (Milder et al 2014, Ros-Tonen et al 2014, Ros-Tonen et al 2018). Landschaftsansätze umfassen eine Vielzahl von Konzepten, Ansätzen und Grundsätzen, die teilweise ähnlich, teilweise jedoch unterschiedlich oder sogar widersprüchlich sind (Torralba et al 2023). Torralba et al (2023) haben verschiedene Perspektiven identifiziert, mit denen Landschaftsansätze angewendet werden, mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf Landschaftserhaltung oder dem Schutz sozial-ökologischer Werte.

In diesem Kontext kann die Agrarökologie als naturbasierter Ansatz betrachtet werden, der ILAs stärken kann (Stanturf et al 2023). Sowohl die Agrarökologie als auch die ILAs anerkennen die gegenseitige Abhängigkeit von Landschaften, Ökosystemen, Arten und Menschen und fördern die Vielfalt als Schlüsselprinzip (Mansourian et al 2020). Eng mit der Agrarökologie verknüpft sind Agroforstsysteme, die Baum- und Straucharten in landwirtschaftliche Flächen integrieren. Diese räumliche und zeitliche Integration von land- und forstwirtschaftlichen Komponenten kann sich auf eine grössere Landschaft erstrecken. Agrarökologische Ansätze bezwecken, die Vorteile agroforstwirtschaftlicher Systeme wie Bodenfruchtbarkeit, Wasserrückhalt, Schädlingsbekämpfung und Kohlenstoffbindung zu nutzen. Das Voneinander-Lernen und die Zusammenarbeit zu stärken (Coolsaet 2016) fördern ausserdem gerechtere und widerstandsfähigere sozial-ökologische Systeme (Boillat & Bottazzi 2020). Sie verlagern sich zunehmend von der Ebene der landwirtschaftlichen Betriebe zu landschaftsbasierten Ansätzen, bei denen sie versuchen, vorteilhafte Wechselwirkungen zwischen Ökosystem, Ernährung und Mensch auf breiterer Ebene zu schaffen (Wezel et al 2015).

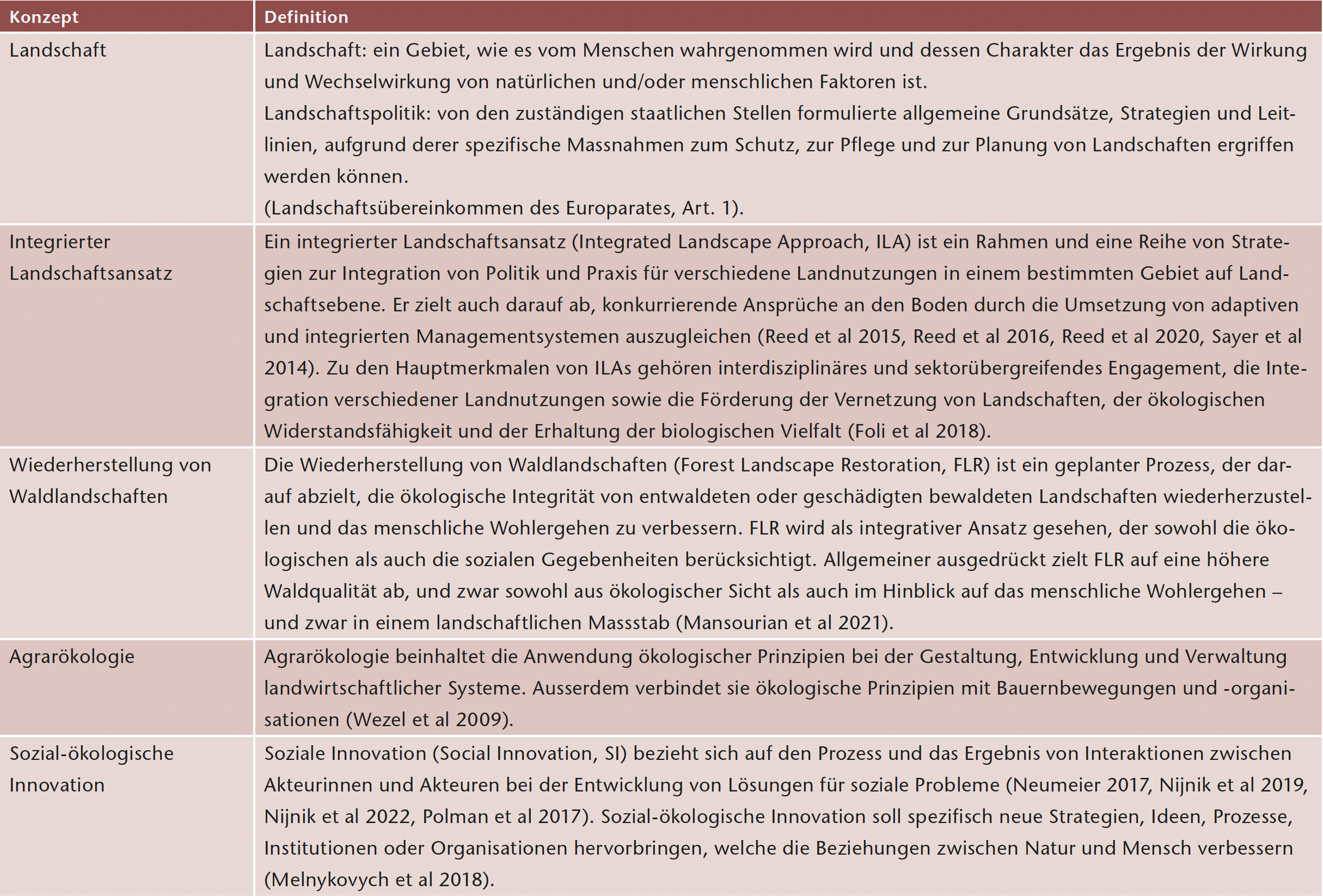

Definition wichtiger Begriffe und Konzepte

Konzepte und Begrifflichkeiten sind grundlegende Werkzeuge (Tabelle 1). Entwaldung bezeichnet die Verringerung der Waldfläche durch Veränderungen in der Landnutzung (UNEP, FAO 2021). Der Begriff der Walddegradation hingegen ist vielschichtiger. Die Walddegradation nimmt verschiedene Formen an, die hauptsächlich auf menschliche Aktivitäten wie Raubbau, Überweidung oder Brände zurückzuführen sind, aber auch auf natürliche Ursachen wie Insektenbefall, Krankheiten oder Stürme. Walddegradation bedeutet langfristig eine Reduzierung der Gesamtleistungen des Waldes, einschliesslich Holzproduktion, Biodiversität und anderer Produkte oder Dienstleistungen (Schoene et al 2007).

Das Konzept der FLR wurde entwickelt, um die Walddegradation anzugehen und den Fokus von einer baumbezogenen Bewirtschaftung auf einen umfassenderen landschaftsorientierten Ansatz zu verlagern (Chazdon et al 2016, Laestadius et al 2015, Mansourian et al 2021, Tabelle 1). Für eine erfolgreiche Umsetzung von FLR ist es wichtig, die Werte des Waldes und seine Entwicklung im Kontext der umliegenden nicht waldbezogenen Landnutzung zu betrachten, um seine Rolle bei verschiedenen Bewirtschaftungszielen in grossem räumlichem und zeitlichem Massstab zu bewerten (Chazdon et al 2016, Chazdon et al 2017).

Die Berücksichtigung spezifischer sozialer und ökologischer Kontexte ist entscheidend für den langfristigen Erfolg von Wiederherstellungsinitiativen (Adams et al 2016, Fleischman et al 2022). Es wird erkannt, dass neben der ökologischen Aufwertung auch die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bei einem landschaftsorientierten Ansatz und der Wiederherstellung wesentlich ist (César et al 2020, Stanturf et al 2023).

Wenn eine Landschaft degradiert, liefert dies einen möglichen sozio-politischen Rahmen für Wiederherstellungsmassnahmen (Gamborg et al 2019). Die Landschaft bildet den Rahmen für sozial-ökologische Innovation zur Förderung der nachhaltigen Lebensgrundlagen, indem die Natur als soziales Bedürfnis anerkannt wird (Padovezi et al 2022). Das Konzept der sozialen Innovation (SI) bietet dabei eine neue Möglichkeit, diese Veränderungen durch die Einführung neuer institutioneller Arrangements, Beziehungen, Interaktionen und Tätigkeitsfelder zu fördern (Melnykovych et al 2018, Nijnik et al 2019, 2022). Dies birgt das Potenzial, multifunktionale Landschaften hervorzubringen (Cockburn et al 2018). In den letzten Jahren ist eine steigende Zahl von SI in ländlichen Gebieten zu verzeichnen (SIMRA 2020).

Ausgewählte Fallbeispiele

In diesem Kapitel wird eine Reihe ausgewählter Fallstudien vorgestellt, um die Anwendung der oben vorgestellten Konzepte zu veranschaulichen. Die ersten beiden sind das Ergebnis von Studien, die das Team Waldpolitik und internationales Waldmanagement der BFH-HAFL durchgeführt hat. Das Kapitel über die Schweiz basiert auf einer Dokumentenstudie, die im Rahmen dieses Artikels durchgeführt wurde.

Westafrika

Angesichts globaler Herausforderungen wie des Klimawandels, des Verlusts der biologischen Vielfalt und der steigenden Nachfrage nach Gütern zur Versorgung einer wachsenden Bevölkerung wird Ländern mit reichhaltigen Waldressourcen, insbesondere in tropischen Regionen, eine erhebliche Bedeutung zugeschrieben. Die Erreichung mehrerer Ziele und die Minimierung von Zielkonflikten auf verschiedenen Ebenen erfordern einen ganzheitlichen Ansatz, der ganze Landschaften, einschliesslich verschiedener Ökosysteme und Landnutzungen, nachhaltig optimiert. FLR spielt in diesem Zusammenhang eine zentrale Rolle. In den Tropen erfordern die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses und die Umsetzung von FLR partizipative Strategien, wie die Guidelines der International Tropical Timber Organization (ITTO) 2020, zu denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der BFH-HAFL über mehrere Jahre beigetragen haben. Die Guidelines betonen wichtige Prinzipien wie den Landschaftsansatz, die Multifunktionalität und die Erhaltung besonders wertvoller Ökosysteme. Wesentlich sind zudem soziale Grundsätze wie die Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure und die Anerkennung von lokalem Wissen und lokalen Gegebenheiten (ITTO 2020). Der letzte Grundsatz fordert ein anpassungsfähiges Management, um langfristige, widerstandsfähige Landschaften zu schaffen.

In den letzten zehn Jahren haben Wiederaufforstungsprogramme zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies ist zum Teil auf die Bonn Challenge und die Initiative REDD+ zurückzuführen (REDD+: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries), aber auch auf die Bereitstellung entsprechender Finanzmittel auf globaler Ebene. Trotzdem sind viele dieser Programme erfolglos geblieben, zum Teil aufgrund ihrer begrenzten geografischen, ökologischen oder sozialen Reichweite. Während die ITTO-Richtlinien für FLR einen wichtigen ersten Schritt auf internationaler Ebene darstellen, gibt es auf nationaler und lokaler Ebene noch erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung. In einer von der ITTO in Auftrag gegebenen Studie in sechs westafrikanischen Ländern (Benin, Côte d’Ivoire, Ghana, Liberia, Mali, Togo) wurde die besondere Situation von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie lokalen Gemeinschaften untersucht, die das Potenzial haben, durch Agroforstwirtschaft, Baumpflanzungen und traditionelle Praktiken zur Erhaltung der Wälder wesentlich zur Wiederherstellung der Waldlandschaften in der Region beizutragen (Feurer et al 2021). Allerdings profitieren diese Gruppen oft nur wenig von gross angelegten und staatlich finanzierten Initiativen, was die Notwendigkeit einer verbesserten Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten auf verschiedenen Ebenen verdeutlicht. Auf nationaler Ebene bestehen die grössten Herausforderungen in der Datenerhebung und -überwachung, der rechtlichen Umsetzung und den Systemen zur Umverteilung der Mittel. Aus Sicht der Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie Gemeinden mangelt es vor allem an Informationen über die Umsetzung von FLR und den Zugang zu Finanzmitteln für einen verbesserten Marktzugang, während komplexe Land- und Baumnutzungsrechte langfristige Investitionen in die Wiederaufforstung erschweren. Daher ist die Förderung des Dialogs mit allen potenziellen Interessengruppen von entscheidender Bedeutung für das Verständnis des Landschaftsansatzes und die Gewährleistung einer erfolgreichen FLR-Umsetzung.

Ost- und Südosteuropa

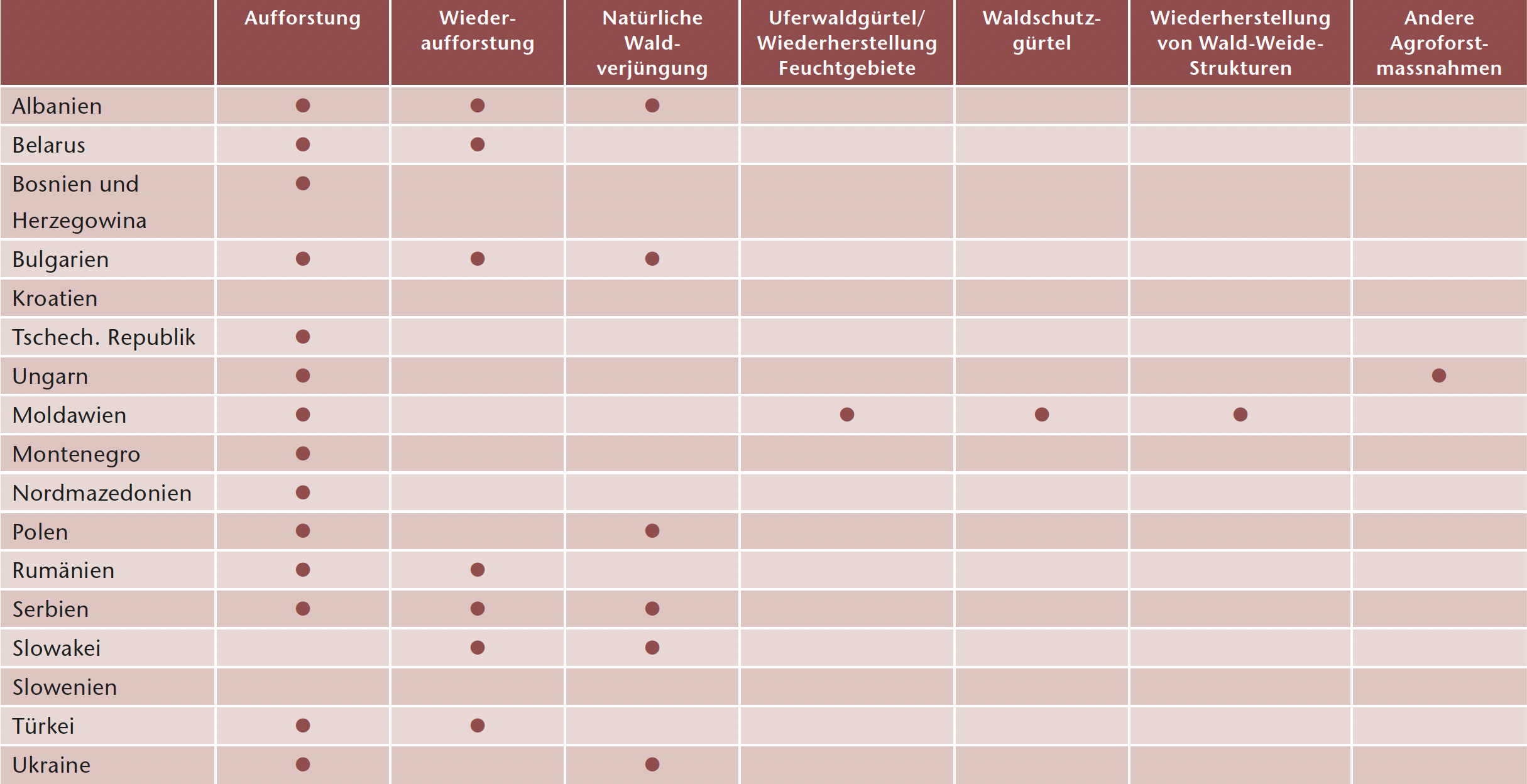

FLR-Aktivitäten sind in Ost- und Südosteuropa in der Regel in die Waldbewirtschaftung integriert, in einigen Fällen kommen Bäume ausserhalb des Waldes hinzu, z.B. als Windschutz. Aufforstung und Wiederaufforstung sind die am häufigsten genannten Wiederherstellungsmassnahmen (82%), gefolgt von natürlicher Verjüngung nach Degradierung (41%) (UNECE & FAO 2021). Zu den weiteren Wiederherstellungsmassnahmen gehören die Schaffung von Uferwaldgürteln und die Wiederherstellung von Feuchtgebieten, Waldschutzzonen an Stadträndern, die Wiederherstellung von Wald-Weide-Mosaiken, die Anpflanzung von Bäumen am Stadtrand, die Rückgewinnung von Böden und die Agroforstwirtschaft (Tabelle 2). Die meisten Länder zielen dabei eher darauf ab, die Qualität und die Widerstandsfähigkeit der bestehenden Wälder zu verbessern. Eine aktive Erhöhung der Waldfläche steht nicht im Vordergrund.

Es wurden jedoch verschiedene Herausforderungen beim Umgang mit FLR festgestellt, wobei die grösste Herausforderung Konflikte mit anderen Sektoren aufgrund widersprüchlicher oder schlecht abgestimmter Politiken sind. Landnutzungsprobleme treten auch bei Infrastrukturprojekten auf, die sich auf forst- und landwirtschaftliche Aktivitäten und die Beweidung auswirken. Die Vorstellungen staatlicher Stellen über die Nutzung natürlicher Ressourcen können sich erheblich von denen kleiner Wald- und Landbesitzenden unterscheiden. Der Mangel an finanziellen Mitteln für die Durchführung von FLR-Projekten sowie strukturelle, administrative und technische Probleme behindern ebenfalls die Aktivitäten zur Wiederherstellung der Landschaft.

Es besteht ein klarer Bedarf nach einem ganzheitlicheren Ansatz auf Landschaftsebene, der verschiedene Interessengruppen einbezieht, um die oben genannten Herausforderungen und den Klimawandel in der untersuchten Region zu bewältigen, was bestätigt, dass FLR ein Balanceakt ist.

Tab 2FLR-Aktivitäten in Osteuropa. Ergebnisse einer länderbasierten Umfrage und Literaturquellen.

Quelle: UNECE & FAO 2021

Schweiz

Die Landschaftstypologie Schweiz (ARE et al 2011) zeigt, dass der Wald in unterschiedlichem Ausmass in allen Landschaftstypen zu finden ist. So hält denn auch die Waldpolitik 2020 des Bundes bereits in der Vision fest, dass «[der Wald] Teil unserer Landschaft […] ist». Der Wald ist demnach so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen und Leistungen nachhaltig erfüllen kann. Erstgenannt ist dabei die Gestaltung der Landschaft. Zudem soll der Wald optimal in der Landschaft vernetzt sein (BAFU 2021, S. 11).

Ein expliziter Bezug zur Landschaft findet sich in den Zielen der Waldpolitik 2020 einzig in Ziel 5, indem die weitere Entwicklung der Waldfläche auf die landschaftliche Vielfalt und auf die angestrebte Raumentwicklung abzustimmen sei. Die aktualisierte Waldpolitik sieht in der Stossrichtung «Rodungsverbot» als Massnahme vor, die Bedeutung und den Beitrag des Waldes zur Raumnutzung (z.B. für die regionale Siedlungsplanung oder die Landschaftsplanung) in Form von Studien und (Pilot-)Projekten zu prüfen (BAFU 2021).

Implizit ist der Landschaftsansatz bereits durch die Multifunktionalität des Waldes gegeben (Art. 1 Abs. 1c Bundesgesetz über den Wald, WaG). Die Botschaft zum WaG definiert die Wohlfahrtsfunktion etwa als dann gegeben, wenn der Wald «durch seine Lage, seinen Aufbau, seine Bestockung und Gestaltung dem Menschen als Erholungsraum dient, aber auch, wenn er durch seine Form die Landschaft prägt, ferner wenn er vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Lärm oder Immissionen schützt, Wasservorräte quantitativ wie qualitativ sichert und wildlebenden Tieren und einheimischen Pflanzen einen unersetzlichen Lebensraum schafft». Einen expliziten Bezug schafft das Raumplanungsgesetz, das festlegt, dass «die Landschaft zu schonen [ist]», indem insbesondere «die Wälder ihre Funktionen erfüllen können» sollen (Art. 3 Abs. 2e Bundesgesetz über die Raumplanung, RPG).

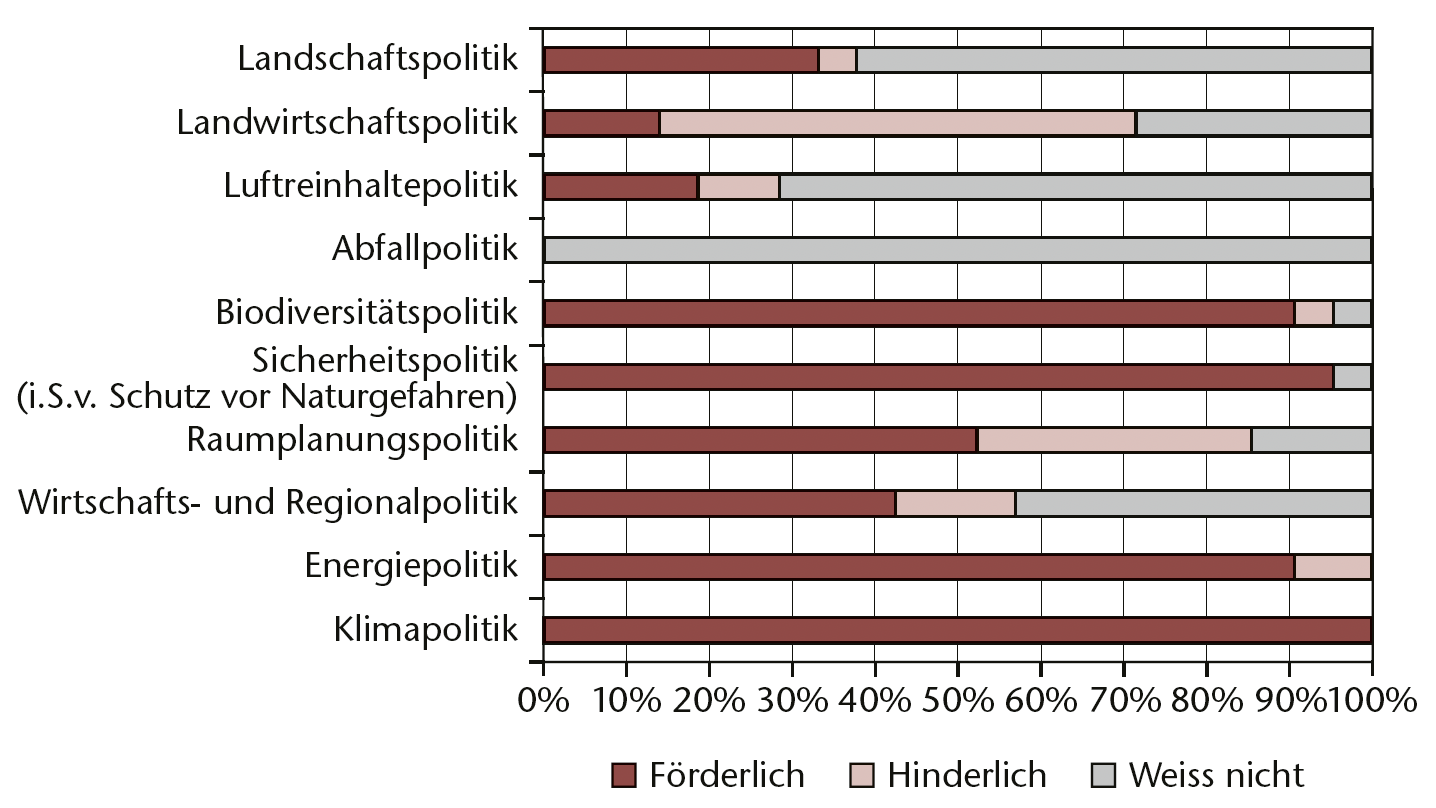

Die Kantone sehen vielfältige Wechselwirkungen zwischen der Waldpolitik 2020 und anderen Sektoralpolitiken, namentlich bei der Klimapolitik, der Energiepolitik, dem Schutz vor Naturgefahren, der Biodiversitäts- und Landwirtschaftspolitik oder auch der Raumplanungspolitik. Weniger Wechselwirkungen bestehen jedoch mit der Wirtschafts- und Regionalpolitik sowie der Landschaftspolitik (Abbildung 1). Einige dieser Wechselwirkungen erachten die Kantone als förderlich, wünschen sich aber eine stärkere Koordination, andere werden als hinderlich wahrgenommen, namentlich die Landwirtschaftspolitik. Eher förderlich beurteilen die Kantone die Landschaftspolitik, allerdings hatten viele Kantone keine klare Antwort auf diese Frage (Lieberherr et al 2023).

Das Landschaftskonzept Schweiz (LKS) (BAFU 2020) will mit einer kohärenten Landschaftspolitik aktiv den landschaftsrelevanten Herausforderungen begegnen, die sich aus fortdauernden Änderungen der Raumnutzungen und durch Einflüsse wie den Klimawandel ergeben. Dazu sollen die Ziele des LKS in die Sektoralpolitiken des Bundes integriert werden. So werden auch waldbezogene Sachziele verfolgt, die sich auf bestehende waldpolitische Instrumente und Massnahmen stützen. Auf kantonaler Ebene werden die Bezüge zwischen Wald und anderen Sektoralpolitiken durch den kantonalen Richtplan und die Waldentwicklungsplanung (s. Art. 18 Abs. 4 Verordnung über den Wald, WaV) hergestellt. Im Kanton Aargau beispielsweise sind die Entwicklungsziele in den Bereichen Wald, Landwirtschaft, Gewässer und Natur und Landschaft aufeinander abzustimmen und der Wald ist als «attraktives Landschaftselement weiterzuentwickeln» (Massnahmen L1.1 Landschaft allgemein und L4.1 Wald, Kanton Aargau 2011). Einige Kantone erarbeiten zurzeit kantonale Landschaftsstrategien oder -konzeptionen. In diesen wird der Wald als eigene Landschaftskategorie ausgeschieden, etwa in der Strategie Landschaft Kanton Luzern (BUWD 2018) oder im Landschaftskonzept Kanton Wallis (Kanton Wallis 2022).

Diskussion

Unterschiedliches Verständnis von Landschaftsansatz und FLR

Bei ihrer Diskussion des Landschaftsansatzes skizzieren Reed et al (2016) verschiedene Konzepte, die sie als «Oberbegriffe» für eine Reihe ähnlicher oder identischer Initiativen bezeichnen. Torralba et al (2023) heben ebenfalls die relevante und nützliche Rolle von Landschaftsansätzen als Rahmenkonzept hervor und betonen die Notwendigkeit transdisziplinärer und partizipativer Methoden zu deren Umsetzung. Die Fallstudien bestätigen dies, indem sie zeigen, dass die Konzepte und Ansätze in verschiedenen Regionen unterschiedlich wahrgenommen werden. Während in Westafrika das ILA- und das FLR-Konzept gleichzeitig (und teilweise synonym) angewandt werden, liegt der Schwerpunkt in Ost- und Südosteuropa auf dem FLR-Konzept, während in der Schweiz das ILA-Konzept diskutiert wird, ohne FLR zu erwähnen.

In den Tropen entwickelt und als Konzept klarer definiert (z.B. ITTO 2020), legt FLR seinen Schwerpunkt in Westafrika auf die spezifischen Probleme der Degradierung und Landnutzungsänderung, die dort zu finden sind. In Westafrika sind zudem die Finanzierung und der Dialog mit den Beteiligten entscheidende Faktoren im Rahmen von FLR. In Ost- und Südosteuropa gibt es kein gemeinsames Verständnis von Walddegradation, aber es besteht Einigkeit darüber, dass Massnahmen auf Landschaftsebene ergriffen werden müssen, wobei der Schwerpunkt auf forstwirtschaftlichen Massnahmen liegt, die als FLR bezeichnet werden. Auch die Schweiz verfolgt in ihrem Landschaftskonzept 2020 einen landschaftsbezogenen Ansatz, aber der Begriff FLR ist nicht zu finden. Dennoch könnte man das Ziel der Wiederherstellung einer ökologischen Infrastruktur als FLR bezeichnen.

Dies zeigt, dass in unterschiedlichen Landschaften und gesellschaftlichen Kontexten das Verständnis der Konzepte von ILA und FLR sowie deren Anwendung variieren. Es zeigt aber auch, dass die breite Definition von Landschaft des Europarates überall von Relevanz ist. Aus den Fallstudien wird zudem klar, dass ein integrierter Ansatz für das Landschaftsmanagement unerlässlich ist, um vielfältige Ziele zu erreichen, Zielkonflikte zu minimieren und die Nachhaltigkeit zu optimieren.

Anpassung von Politiken zur besseren Verknüpfung von Landschaft und Wald

In Westafrika (Ghana) gibt es trotz der potenziellen Vorteile von FLR auf nationaler und lokaler Ebene nach wie vor erhebliche Herausforderungen, z.B. begrenzte Informationen und Finanzmittel für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sowie lokale Gemeinschaften, was ihre Beteiligung an FLR-Aktivitäten behindert. Die Überwindung dieser Herausforderungen ist von entscheidender Bedeutung, um einen umfassenden Ansatz für das Landschaftsmanagement zu erreichen, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele für eine nachhaltige Zukunft in Einklang bringt.

In der FLR-Studie in Ost- und Südosteuropa ergeben sich die Herausforderungen aus der unzureichenden Abstimmung der Politiken und der Koordination zwischen den Institutionen, die sich mit natürlichen Ressourcen auf Landschaftsebene befassen. Konflikte zwischen verschiedenen Sektoren und gegensätzliche Interessen sowie der Mangel an finanziellen Ressourcen machen dies noch deutlicher. Daher betonen die Länder die Notwendigkeit einer verbesserten Regulierung, Überwachung und sektorübergreifenden Zusammenarbeit auf Landschaftsebene, insbesondere vor dem Hintergrund der immer deutlicher werdenden Auswirkungen des Klimawandels.

In der Schweiz ist mit den Waldfunktionen und -leistungen der Landschaftsansatz implizit in der Waldpolitik enthalten. Explizite Bezüge sind jedoch kaum zu finden. Sowohl der Bund als auch die Kantone scheinen sich schwer damit zu tun, die Bedeutung der Landschaftspolitik und -planung angemessen einzuordnen. Dies zeigt sich darin, dass die Massnahme in der Waldpolitik 2020 nicht als verbindliches Erfordernis, sondern als Prüfauftrag formuliert ist und die Kantone offenbar die Wechselwirkungen mit der Landschaft nicht zu erkennen scheinen. In der Landschaftsplanung wird zwar der Bezug von Landschaft zu Wald hergestellt. Eine Umsetzung mittels bestehender Instrumente im Waldbereich und einer Landschaftskategorisierung, die den Wald gesondert betrachtet, macht jedoch eine Überwindung der sektoriellen «Silos» und damit eine Anwendung des Landschaftsansatzes schwierig.

Managementoptionen für einen Landschaftsansatz

Die ausgewählten Fallstudien zeigen, dass unterschiedliche Bewirtschaftungsoptionen in der Praxis umgesetzt werden. In Ost- und Südosteuropa sowie in der Schweiz werden klassische forstliche Massnahmen angewandt, die von anderen Landnutzungen, namentlich der Landwirtschaft, getrennt sind. Dies macht die Anwendung eines Landschaftsansatzes schwieriger. Die strikte Trennung von Wald- und Landwirtschaftsfläche in der Schweiz, kombiniert mit dem strengen Schutz der Waldfläche, kann aber auch als Stärke angesehen werden, indem der Walderhalt eine starke landschaftliche Wirkung hat.

In den Tropen hingegen überwiegen kombinierte agroforstliche Bewirtschaftungssysteme. Das Beispiel aus Ghana veranschaulicht, wie Agroforstsysteme erheblich zur Wiederherstellung von Waldlandschaften und zur Verbesserung der ökologischen Funktionen beitragen können, während sie gleichzeitig den Lebensunterhalt sichern und die langfristige Widerstandsfähigkeit fördern. Insbesondere die FLR-Guidelines (ITTO 2020, McBreen & Jewell 2023) erkennen die Agroforstwirtschaft ausdrücklich als Schlüsselelement für die Wiederherstellung von Landschaften an, die gleichzeitig die ökologischen Funktionen verbessern und den Lebensunterhalt sichern und damit die langfristige Widerstandsfähigkeit fördern. Die Verlagerung der agrarökologischen Ansätze auf die Landschaftsebene kann diesen Prozess weiter unterstützen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass unangepasste agroforstliche Systeme die Land- und Walddegradation weiter verschärfen.

Soziale Innovation im Landschaftsansatz

In Zukunft können Initiativen zur SI in einem landschaftlichen Ansatz eine entscheidende Rolle bei der Wiederherstellung von Waldlandschaften und zum Aufbau langfristiger Resilienz von sozial-ökologischen Waldsystemen spielen, indem sozial-ökologische Degradation angegangen wird und marginalisierte Gemeinschaften befähigt werden, Landschaftstransformationen voranzutreiben (Melnykovych et al 2018, Nijnik et al 2019, 2022). Sie können neue SI hervorbringen, um das gesellschaftliche Wohlergehen als Reaktion auf aktuelle Herausforderungen zu verbessern (z.B. Konflikte zwischen verschiedenen Waldfunktionen und innerhalb verschiedener Waldnutzenden wie in Wilkes-Allemann et al 2020).

In der Schweiz werden SI als Ergebnis einer Neugestaltung der konfliktbehafteten Bereitstellung von Waldökosystemleistungen gesehen, um den vielfältigen Erwartungen verschiedener Waldakteurinnen und -akteure gerecht zu werden (Wilkes-Allemann & Ludvig 2019). Um weltweit FLR und SI zu verknüpfen (SI-FLR), ist eine Reihe von Aspekten zu berücksichtigen: Unterschiedliche Landschaften mit ihren spezifischen Kontexten und Interessen können Transformationen beeinflussen sowie Raum für kollaborative Entscheidungsfindung, Wissensaustausch und innovative Lösungen bieten. Die Gestaltung und Pflege der Landschaft erfolgt darin durch diverse Gruppen von Nutzenden, unter Anwendung lokalen Wissens und sozialen Kapitals. Begleitend sind Prozesse wie Vertrauensbildung, Selbstorganisation, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Bottom-up-Verbindungen von hoher Bedeutung (Padovezi et al 2022).

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend betonen die Fallstudien die Bedeutung eines ganzheitlichen, also integrierten, landschaftlichen Ansatzes für die nachhaltige Waldbewirtschaftung und -wiederherstellung, der ökologische, soziale und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt. Trotz regionalen Unterschieden besteht ein gemeinsames Bewusstsein dafür, dass die Landschaftsebene dazu beitragen kann, die Herausforderungen der heutigen und der zukünftigen Waldökosysteme zu bewältigen.

Die Beispiele zeigen, dass der Einbezug aller Interessengruppen auf verschiedenen Ebenen in die Entscheidungsprozesse des nachhaltigen Landschaftsmanagements von zentraler Bedeutung ist. Eine wirksame Koordination zwischen der Waldpolitik und anderen sektoralen Politiken in- und ausserhalb des Waldes ist unerlässlich. Darum sind eine kontinuierliche Überwachung, anpassungsfähiges Management und SI entscheidend, um die langfristige Widerstandsfähigkeit von Waldlandschaften angesichts schneller und unsicherer Veränderungen zu gewährleisten.

Eine vertiefte Kenntnis der Verbindungen zwischen Wald und Landschaft sowie Erfahrungen mit ILA und FLR-Strategien könnten dazu beitragen, einen integrierten landschaftlichen Ansatz in der Waldpolitik weiter voranzubringen.

Eingereicht: 10. Mai 2023, akzeptiert (mit Review): 1. Juni 2023

Literatur

Impacts of large-scale forest restoration on socioeconomic status and local livelihoods: what we know and do not know. Biotropica 48: 731–744. doi: 10.1111/btp.12385 (26. 07. 2023)

Landschaftstypologie Schweiz. 108 p. www.are.admin.ch/are/de/home/agglomerationen-laendliche-raeume/grundlagen-und-daten/landschaftstypologie-schweiz.html

Landschaftskonzept Schweiz. Landschaft und Natur in den Politikbereichen des Bundes. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Info Nr. 2011. 52 p.

Waldpolitik: Ziele und Massnahmen 2021–2024. Für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Schweizer Waldes. 1. aktualisierte Auflage 2021, Erstausgabe 2013. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Info Nr. 2119. 61 p.

Strategie Landschaft Kanton Luzern. Luzern Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons Luzern. lawa.lu.ch/landschaft/StrategieLandschaftKantLuzern (26. 07. 2023)

Agroecology as a pathway to resilience justice: peasant movements and collective action in the Niayes coastal region of Senegal. Int J Sustain Dev World Ecol 27 (7): 662–677. doi: 10.1080/13504509.2020.1758972

Botschaft zu einem Bundesgesetz über Walderhaltung und Schutz vor Naturereignissen (Waldgesetz, WaG). 67 p. www.fedlex.admin.ch/eli/fga/1988/3_173_157_137/de

Forest and landscape restoration: A review emphasizing principles, concepts, and practices. Land 10 (1): 28. doi: 10.3390/land10010028

A policy-driven knowledge agenda for global forest and landscape restoration. Conserv Lett 10 (1): 125–132. doi: 10.1111/conl.12220

When is a forest a forest? Forest concepts and definitions in the era of forest and landscape restoration. Ambio 45 (5): 538–550. doi: 10.1007/s13280-016-0772-y

Navigating multiple tensions for engaged praxis in a complex social-ecological system. Land 4: 1–24. doi: 10.3390/land7040129

Towards an agroecology of knowledges: Recognition, cognitive justice and farmers’ autonomy in France. J Rural Stud 47: 165–171. doi: 10.1016/j.jrurstud.2016.07.012

A Vision for Sustainability. commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en (26. 07. 2023)

Integrating smallholders into forest landscape restoration. Tropical Forest Update 30, ITTO, www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=6990&no=1&disp=inline (26.07.2023)

Restoration prioritization must be informed by marginalized people. Nature 607: E5–E6. doi: 10.1038/s41586-022-04733-x

Natural resource management schemes as entry points for integrated landscape approaches: Evidence from Ghana and Burkina Faso. Environ Manage 62: 82–97. doi: 10.1007/s00267-017-0866-8

Adjustive ecological restoration through stakeholder involvement: A case of riparian landscape restoration on privately owned land with public access. Restor Ecol 27 (5): 1073–1083. doi: 10.1111/rec.12955

FSC Focus Forest Green Paper. Technical report. 28 p. doi: 10.13140/RG.2.2.29656.57600

The global forest transition as a human affair. One Earth 2 (5): 417–428. doi: 10.1016/j.oneear.2020.05.002

Guidelines for forest landscape restoration in the tropics. International Tropical Timber Organization Policy Development Series No. 24, Yokohama, Japan.

Changing disturbance regimes, ecological memory, and forest resilience. Front Ecol Environ 14 (7): 369–378. doi: 10.1002/fee.1311

Richtplan. Massnahmen L1.1 Landschaft allgemein und L4.1 Wald. www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/raumentwicklung/grundlagen-und-kantonalplanung/richtplanung/richtplantext/gesamter-richtplan.pdf

Kantonales Landschaftskonzept (kLK), am 12. Oktober 2022 vom Staatsrat verabschiedet. www.vs.ch/de/web/sdt/conception-paysage-cantonale (26.07.2023)

Back to Bonn and beyond: A history of forest landscape restoration and an outlook for the future. Unasylva 66 (245): 11–18.http://www.fao.org/3/a-i5212e.pdf(26.07.2023)

Optimierung der Waldpolitik 2020. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Bern. 216 p.

Putting the pieces together: integration for forest landscape restoration implementation. Land Degrad Dev 31 (4): 419–429. doi: 10.1002/ldr.3448

Reflecting on twenty years of forest landscape restoration. Restor Ecol 29: e13441. doi: 10.1111/rec.13441

Forest landscape restoration interventions. Mano River Union. Gland, Switzerland: IUCN.

Social-ecological innovation in remote mountain areas: Adaptive responses of forest-dependent communities to the challenges of a changing world. Sci Total Environ 613–614: 894–906. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.065

Landscape approaches to achieving food production, natural resource conservation, and the Millenium Development Goals. In: Ingram JC, DeClerck FAJ, Rumbaitis Del Rio C, editors. Integrating Ecology and Poverty Reduction. New York: Springer. pp. 77–108.

Integrated landscape initiatives for African agriculture, development, and conservation: A region-wide assessment. World Dev 54: 68–80. doi: 10.1016/j.worlddev.2013.07.006

Social innovation in rural development: Identifying the key factors of success. Geogr J 183 (1): 34–46. doi: 10.1111/geoj.12180

The power of social innovation to steer sustainable governance of nature. Environ Policy Gov 32: 453–458. doi: 10.1002/eet.2018

Can social innovation make a difference to forest-dependent communities? For Policy Econ 100: 207–213. doi: 10.1016/j.forpol.2019.01.001

Bridging social innovation with forest and landscape restoration. Environ Policy Gov 32 (6): 520–531. doi: 10.1002/eet.2023

Classification of social innovations for marginalized rural areas. Deliverable 2.1. Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA). 32 p. www.simra-h2020.eu/wp-content/uploads/2017/09/D2.1-Classification-of-SI-for-MRAs-in-the-target-region.pdf (26.07.2023)

What are ‘Integrated Landscape Approaches’ and how effectively have they been implemented in the tropics: a systematic map protocol. Environ Evid 4 (1): 1–7. doi: 10.1186/2047-2382-4-2

Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics: learning from the past to guide the future. Global Change Biol 22: 2540–2554. doi: 10.1111/gcb.13284

Integrated landscape approaches in the tropics: A brief stock-take. Land Use Policy 99: 104822. doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104822

From co-management to landscape governance: Whither Ghana’s modified taungya system? Forests 5:2996–3021. doi: 10.3390/f5122996

From synergy to complexity: the trend toward integrated value chain and landscape governance. Environ Manage 62: 1–14. doi: 10.1007/s00267-018-1055-0

Landscape approaches; what are the preconditions for success? Sustainability Sci 10: 345–355. doi: 10.1007/s11625-014-0281-5

Forests and climate change working paper 5, Definitional issues related to reducing emissions from deforestation in developing countries. Rome: FAO. www.fao.org/3/j9345e/j9345e00.htm (26.07.2023)

Forest disturbances under climate change. Nat Clim Chang 7 (6): 395–402. doi: 10.1038/nclimate3303

Social Innovation in marginalized rural areas. Innovative, sustainable and inclusive bioeconomy, Topic ISIB-03-2015. Unlocking the growth potential of rural areas through enhanced governance and social innovation. European Union Framework Programme Horizon 2020. Final report, Brussels.

Forest related nature-based solutions: Review of terms and concepts – from afforestation to forest landscape restoration. IUFRO Occasional Paper No. 36, Vienna, Austria.

Disentangling the practice of landscape approaches: a Q-method analysis on experiences in socio-ecological production landscapes and seascapes. Sustain Sci 18: 1893–1906. doi: 10.1007/s11625-023-01307-2

Forest Landscape Restoration in Eastern and South-East Europe. Background study for the Ministerial Roundtable on Forest Landscape Restoration and the Bonn Challenge. ECE/TIM/DP/87. unece.org/sites/default/files/2021-07/2106522E_WEB.pdf (26.07.2023)

United Nations Decade on Ecosystem Restoration 2021–2030. www.decadeonrestoration.org (26.07.2023)

Transforming our World: The Agenda for Sustainable Development. A/RES/70/1. sdgs.un.org/sites/default/files/publications/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (26.07.2023)

A planetary boundary for green water. Nat Rev Earth Environ 3 (6): 380–392. doi: 10.3188/szf.2011.0096

Agroecology territories: places for sustainable agricultural and food systems and biodiversity conservation. Agroecol Sustain Food Syst 40 (2): 132–144. doi: 10.1080/21683565.2015.1115799

The role of social innovation in negotiations about recreational infrastructure in forests: A mountain-bike case study in Switzerland. For Policy Econ 100: 227–235. doi: 10.1016/j.forpol.2019.01.002

Innovation development in forest ecosystem services: A comparative mountain bike trail study from Austria and Switzerland. For Policy Econ 115: 102158. doi: 10.1016/j.forpol.2020.102158