- Wissen

Biodiversitäts-Check im Leuchtturm-Waldreservat Sihlwald

01.09.2023

Wissen

Abstract

Das Einrichten von Naturwaldreservaten ist eine wichtige Massnahme zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität im Wald – das gilt besonders für Arten, die auf späte Waldentwicklungsstadien und Totholz angewiesen sind. Im Rahmen des Projekts «Biodiversität und Habitatstrukturen im Wildnispark Zürich Sihlwald» untersuchten wir zwischen 2016 und 2020 vier Organismengruppen (Moose, Flechten, xylobionte Käfer und totholzbewohnende Pilze) auf 69 Probeflächen der kantonalen Stichprobeninventur. Um zu verstehen, wie ihr Vorkommen mit verschiedenen Waldparametern zusammenhängt, verglichen wir Modelle, die auf Inventurdaten basieren, mit solchen, die nur Fernerkundungsdaten verwenden. Während ein etwas stärkerer Zusammenhang der Artenvielfalt totholzbewohnender Pilze mit Inventurdaten (z.B. Totholzvolumen) gefunden wurde, waren es bei den xylobionten Käfern eher Fernerkundungsdaten (z.B. Vegetationshöhe). Bemerkenswert ist, dass der Sihlwald nach knapp 20 Jahren ohne Bewirtschaftung einige Artenhighlights beherbergt, etwa die Zitronengelbe Tramete (Antrodiella citrinella) – der Pilz gilt als sogenannte Urwaldart. Unsere Modelle liefern wertvolle Hinweise darauf, wie zukünftige Biodiversitätsmonitorings mithilfe von Fernerkundung unterstützt werden können. Zudem bilden die erhobenen Daten die Grundlage für ein Langzeitmonitoring der Biodiversität im grössten Naturwaldreservat der Schweiz in der Buchenwaldstufe und ermöglichen in Zukunft Aussagen über die Entwicklung des Waldes zu einem Refugium für Arten, die in bewirtschafteten Wäldern kaum überleben können.

Keywords:saproxylic species, forest biodiversity, dead wood, habitat trees, natural forest

Schweiz Z Forstwesen 174 (s1): s38–s46.https://doi.org/10.3188/szf.2023.s0038

* Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, E-Mail thibault.lachat@bfh.ch

Das Zulassen der natürlichen Waldentwicklung und die Förderung von Alt- und Totholz sind zwei wichtige Massnahmenbereiche der Vollzugshilfe zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt im Schweizer Wald (Imesch et al 2015). Im Fokus dieser Massnahmen stehen Arten, die für ihre Entwicklung, Ernährung oder Reproduktion alte Bäume oder Totholz brauchen. Diese xylobionten Arten machen ca. 30% der Waldarten aus und sind durch ihre grosse Vielfalt und ökologische Bedeutung (u.a. Holzzersetzung) im Wald unabdingbar (Lachat et al 2019).

Die Förderung von xylobionten Arten kann in bewirtschafteten Wäldern grossflächig durch integrative Massnahmen wie das Liegen- oder Stehenlassen von Totholz (30 bis 50 m3/ha) oder das Erhalten von Habitatbäumen (5 bis 10 Habitatbäume/ha) erreicht werden. Für Arten mit hohen ökologischen Ansprüchen (z.B. grossem Totholzvolumen, >100 m3/ha) sind jedoch segregative Ansätze wie das Ausscheiden von Naturwaldreservaten nötig. In der Schweiz sollen bis 2030 mindestens 5% der Waldfläche als Naturwaldreservate ausgeschieden werden, in denen die natürlichen Prozesse ohne Bewirtschaftung ablaufen können. Diese Wälder bieten ein wichtiges Habitat für anspruchsvolle Arten, die in bewirtschafteten Wäldern nicht oder kaum überleben können.

Das Projekt «Biodiversität und Habitatstrukturen im Wildnispark Zürich Sihlwald: Einrichtung eines intensiven Naturwald-Untersuchungsstandorts» bildet den Grundstein für ein Langzeitmonitoring der Biodiversität im national anerkannten Naturerlebnispark Sihlwald. Da in diesem Projekt die langfristige Entwicklung des Sihlwaldes im Vordergrund steht, wurden Artengruppen ausgesucht, die eng mit Waldeigenschaften und -strukturen verbunden sind, die typisch für späte Waldentwicklungsphasen sind. Daher wurden die folgenden taxonomischen Gruppen ausgewählt: Moose, Flechten, xylobionte Käfer und totholzbewohnende Pilze.

In diesem Artikel diskutieren wir den aktuellen Status der vier untersuchten Organismengruppen im Sihlwald und stellen in Kurzporträts einige Artenhighlights vor, die von uns nachgewiesen werden konnten. Zusätzlich vergleichen wir drei Ansätze zur Modellierung der Artenvielfalt der Käfer und Pilze. Dafür verwenden wir Daten aus der Waldinventur und/oder aus der Fernerkundung. Die gewonnenen Erkenntnisse, besonders über das Potenzial der Fernerkundung, können die Planung und Durchführung zukünftiger Untersuchungen der Biodiversität gezielt unterstützen.

Material und Methode

Untersuchungsdesign

Der Sihlwald ist ein 11 km² grosser Buchenwald, der im Jahr 2000 ausser Nutzung gestellt wurde und seit 2007 ein Naturwaldreservat ist. Eine erste Stichprobeninventur wurde 1981 auf einem Raster von 100 × 200 m durchgeführt, und im Winter 2017/2018 fand im Rahmen des Projekts «Forschung und Erfolgskontrolle in Schweizer Naturwaldreservaten» der WSL und der ETH Zürich die vierte Wiederholung der Stichprobeninventur auf 491 Probeflächen statt. Da eine Untersuchung der Biodiversität nicht auf allen Probeflächen möglich war, wurde eine Teilstichprobe von insgesamt 69 Probeflächen festgelegt. Davon befanden sich 63 Probeflächen in homogenen buchendominierten Beständen ab der Entwicklungsstufe mittleres Baumholz (dominanter Durchmesser: 41–50 cm), die über eine geschichtete Zufallsstichprobe entlang eines Gradienten der Totholzverfügbarkeit ausgewählt wurden. Zusätzlich wurden 6 Probeflächen an besonderen Waldstandorten in die Untersuchung aufgenommen, um seltene Objekte und Strukturen zu erfassen. Diese Probeflächen enthalten einerseits im Sihlwald seltene Baumarten (z.B. Föhren), die im Untersuchungsgebiet vor allem für epiphytische Flechten interessant sind. Andererseits sind es grössere Windwurfflächen mit hohen Totholzmengen, die wichtig für xylobionte Arten sind.

Xylobionte Käfer

Die Untersuchung der xylobionten Käfer wurde auf jeder der 69 Probeflächen mit zwei Kreuzfensterfallen (Polytrap™) durchgeführt. Die Fallen bestehen aus zwei durchsichtigen Plexiglasscheiben (Fläche: 40 × 70 cm), die im Winkel von 90 Grad ineinandergesteckt werden. Unterhalb der beiden Scheiben führt ein durchsichtiger Trichter (Durchmesser: 45 cm) zu einem Fangbecher. Der Becher wurde mit 5 dl Fangflüssigkeit befüllt und zwischen Ende April und Ende August 2017 alle drei Wochen geleert. Jährliche Schwankungen werden mit einer Fangsaison nicht erfasst, was bei Vergleichen mit anderen Wäldern und Jahren berücksichtigt werden muss. Analysen innerhalb des Waldes werden dadurch jedoch nicht eingeschränkt. Die Fallen wurden zwischen zwei Bäumen oder an einem Holzgestell aufgehängt und direkt bei Totholzstrukturen platziert. Alle Käfer wurden im Labor sortiert, in Alkohol aufbewahrt und später von einem Experten bestimmt. Die Zuteilung, ob eine Art xylobiont ist oder nicht, erfolgte anhand von Literaturangaben.

Totholzbewohnende Pilze

Die totholzbewohnenden Pilze wurden im Herbst 2016 und im Frühling 2017 aufgenommen. Auf jeder Probefläche wurden zwei Totholzstücke ausgewählt, auf denen eine komplette Fruchtkörperaufnahme durchgeführt wurde: das grösste Holzstück (nach Volumen), das wenigstens teilweise auf der 1000 m2 grossen Probefläche lag, und ein zufällig ausgewähltes kleines Totholzstück mit einem Durchmesser zwischen 7 und 12 cm und einer Länge von mindestens 1 m.

Zusätzlich wurde eine Fruchtkörpererfassung eines reduzierten Artensets auf der 1000 m2 grossen Kreisfläche während 30 min durchgeführt (kürzer, falls alle vorhandenen Totholzstücke untersucht wurden). Berücksichtigt haben wir alle Ständerpilzarten (Basidiomycetes) und einen Teil der Schlauchpilzarten (Ascomycetes). Bei den Schlauchpilzen wurden diejenigen berücksichtigt, deren Einzel- oder Sammelfruchtkörper einen Durchmesser von mindestens 0.5 cm aufwiesen. Vor Ort bestimmbare Arten wurden im Feld notiert. Von allen anderen Arten haben wir eine Probe entnommen, getrocknet und später mithilfe mikroskopischer Merkmale bestimmt.

Moose

Die Moose wurden von Ende März bis Mitte Juni 2017 erfasst. Die beiden ausgewählten Totholzstücke wurden vollständig nach Moosen abgesucht, wobei nur Arten erfasst wurden, die sich mit grösster Wahrscheinlichkeit erst auf den am Waldboden liegenden Totholzstücken angesiedelt hatten. Epiphyten auf der Borke, die sich also auf den noch lebenden Bäumen angesiedelt hatten, wurden hier nicht notiert. Sie wurden jedoch bei den weiteren Aufnahmen berücksichtigt, bei denen weiteres Totholz, Gestein, Sträucher und Bäume bis in eine Höhe von 2 m nach Moosarten auf der Kreisfläche der Stichprobeninventur (314 m2) abgesucht wurden. Da bei den Moosen und Flechten alle und nicht nur an Totholz gebundene Arten aufgenommen wurden, fanden die Aufnahmen wegen des zusätzlichen Aufwandes auf einer kleineren Fläche als bei den Pilzen statt. Für die Erhebung der Kreisfläche haben wir im Schnitt etwa 60 min aufgewendet. In dieser Zeit wurden alle unterschiedlichen Substrate und möglichst alle mit Moosen bewachsenen Kleinhabitate abgesucht.

Flechten

Das Vorkommen von Flechtenarten wurde zwischen November 2016 und Juni 2017 mit einem Zeitaufwand von 1.5 h pro Probefläche erfasst. Die Flechten wurden auf der Kreisfläche von 314 m2 separat auf den folgenden Substrattypen aufgenommen: Totholz (inkl. der zwei ausgewählten Totholzstücke), Stämme lebender Bäume, am Boden liegende Äste, Erde und Gestein. Auf dem Baum mit dem grössten Durchmesser wurde eine vollständige Aufnahme der Arten durchgeführt, ergänzt mit Beobachtungen auf anderen Baumarten sowie auf dünnen Bäumen.

Waldparameter

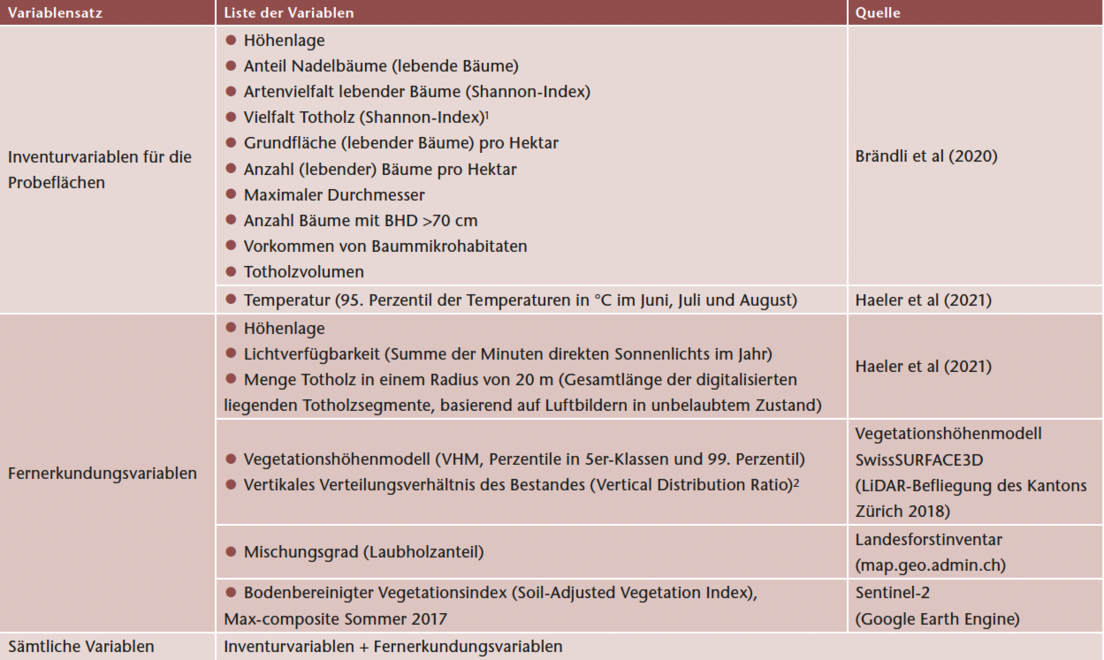

Im Zuge der Studie wurden vielfältige Waldparameter aufgenommen, die den Wald und seine Struktur auf den einzelnen Probeflächen beschreiben. Die meisten Variablen wurden aus dem Artikel von Haeler et al (2021) übernommen. Einige haben wir jedoch angepasst (Aktualisierung der LiDAR-Daten) oder hinzugefügt (Vegetationshöhenperzentile nach 5er-Klassen, Mischungsgrad, Vegetationsindex) und auf der Kreisfläche von 1000 m2 berechnet. Um den jeweiligen potenziellen Beitrag der Waldparameter zur Erklärung und Vorhersage der Artenvielfalt zu untersuchen, wurden die Variablen in drei Variablensätzen verwendet: Inventurvariablen, Fernerkundungsvariablen und sämtliche Variablen (Tabelle 1).

Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und Waldparametern

Um zu verstehen, wie sich die verschiedenen Variablensätze zum Erklären und Vorhersagen der Artenvielfalt im Sihlwald eignen, wurden Random-Forest-Modelle (Breiman 2001) genutzt. Diese weisen eine gute Resistenz gegen Überanpassung auf. Für die jeweiligen Artengruppen wurde mit jedem der drei Variablensätze aus Tabelle 1 ein Random-Forest-Modell trainiert. Die Analyse der Vorhersageleistung wurde für jedes Modell (insgesamt 12 Modelle) auf der Grundlage von Kreuzvalidierungen abgeschätzt. Dazu wurden zufällig 70% der Probeflächen für das Erstellen der Modelle ausgewählt, die restlichen 30% für das Überprüfen der Modelle und für die Berechnung des Pseudo-Bestimmungskoeffizienten (Pseudo-R2). Die Kreuzvalidierungen (Train-Test-Splits) haben wir für jedes Modell 200-mal durchgeführt, um die Mittelwerte und die Standardabweichungen der Bestimmtheitsmasse zu berechnen. Die beste Generalisierungsleistung ergab sich für Random-Forest-Modelle mit 500 Entscheidungsbäumen und einer maximalen Tiefe dieser Entscheidungsbäume von 1. Die Analyse der Wichtigkeit der Variablen (Features-Importance-Analysis) basiert auf der Gini-Wichtigkeit (Ishwaran 2015). Die Effektanalyse wird anhand von Effect-Plots durchgeführt. Die Effect-Plots stellen grafisch den individuellen Einfluss einer Variablen in einem Modell dar, wenn alle anderen erklärenden Variablen auf ihren Mittelwert gesetzt werden.

Ergebnisse

Xylobionte Käfer

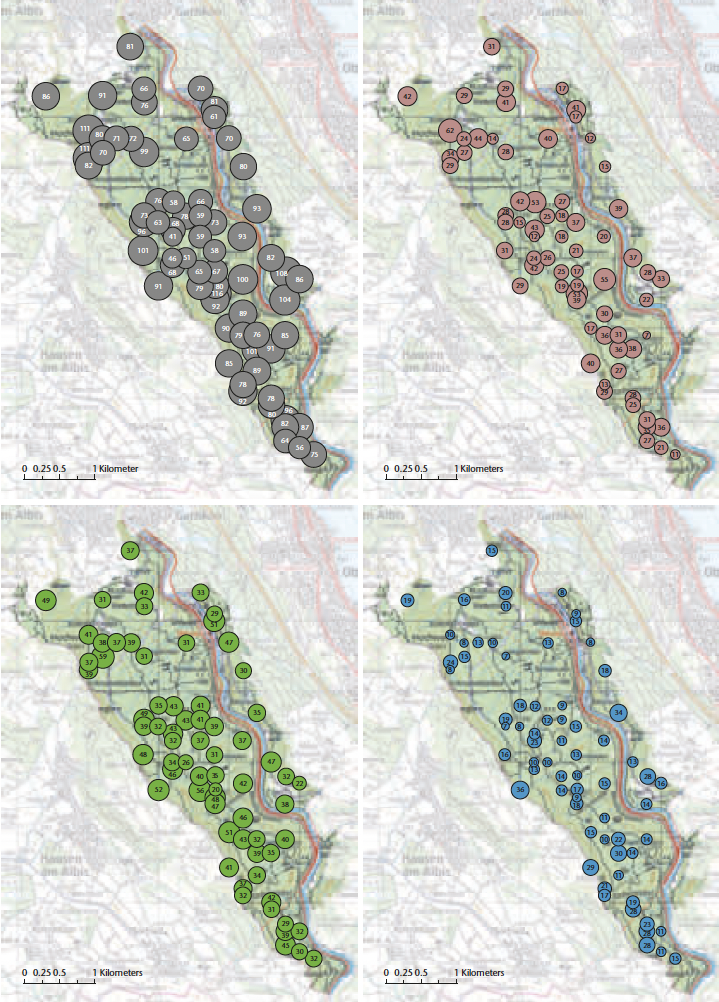

Insgesamt konnten 837 Käferarten (89 711 Individuen) nachgewiesen werden, wovon 334 Arten zu den xylobionten Käfern zählen. Bei der Verteilung des Artenreichtums im Sihlwald war kein räumliches Muster zu erkennen, sehr artenreiche Probeflächen sind im ganzen Perimeter des Waldreservats verteilt (Abbildung 1, oben links). Im Durchschnitt wurden 79.5 (±15.8 Standardabweichung) xylobionte Käferarten pro Probefläche nachgewiesen.

Im Sihlwald konnten zwei Urwaldreliktarten gemäss Eckelt et al (2018) nachgewiesen werden (Bolitochara lucida, Abraeus parvulus [siehe Box]). Diese Arten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr hohe Ansprüche an Totholzqualität und -quantität haben.

Totholzbewohnende Pilze

Total konnten 406 totholzbewohnende Pilzarten nachgewiesen werden, und auch hier ist kein eindeutiges räumliches Muster von besonders artenreichen oder artenarmen Teilgebieten erkennbar (Abbildung 1, oben rechts). Im Durchschnitt wurden 29.3 (±11.3) Pilzarten pro Probefläche nachgewiesen. Einen Grossteil der Arten haben wir nur ein oder wenige Male gefunden. So wurden 154 Arten nur auf einer und 54 Arten nur auf zwei Probeflächen gefunden. Neben starken Naturnähezeigern (z.B. Antrodiella citrinella, siehe Box) wurden insgesamt 40 auf der Roten Liste aufgeführte Arten gefunden, darunter eine vom Aussterben bedrohte (Skeletocutis lilacina [CR]), 8 stark gefährdete (z.B. Ischnoderma resinosum, Ceriporiopsis gilvescens [EN]) und 31 verletzliche Arten (VU).1

Moose

Insgesamt wurden bei den Erhebungen 157 Moosarten auf den Probeflächen gefunden. Die Probeflächen erwiesen sich als recht artenreich mit im Durchschnitt 38.5 (±7.6) Arten. Auf der artenreichsten Probefläche konnten 59 Arten gefunden werden. Im Gegensatz zu den Flechten und Pilzen zeigt sich bei den Moosen eine einheitlichere räumliche Verteilung der Artenzahlen (Abbildung 1, unten links). Eine der gefundenen Moosarten ist gefährdet (Campylostelium saxicola, VU) und vier weitere Arten sind potenziell gefährdet (z.B. Anomodon rugelii und Dicranum fulvum, Kiebacher et al im Druck)1. Weiter kommt im Sihlwald die Smaragd- und Berner Konventionsart Buxbaumia viridis vor (siehe Box).

Flechten

Insgesamt konnten 159 Flechtenarten auf den Probeflächen nachgewiesen werden. Durchschnittlich wurden 15.6 (±6.7) Flechtenarten pro Probefläche gefunden. Im Gegensatz zu den Moosen zeigt sich eine grössere Variabilität zwischen den Probeflächen (Abbildung 1, unten rechts). Die durchschnittliche Artenzahl pro Probefläche und die nachgewiesene Gesamtartenzahl blieben etwas hinter den Erwartungen zurück. Die typischen Arten von Buchenwäldern sind jedoch häufig im Untersuchungsgebiet gefunden worden. Dank der intensiven Untersuchung konnten wir ausserdem mehrere seltene und bemerkenswerte Arten nachweisen: Rinodina polyspora (RE, siehe Box), Bacidia circumspecta (EN), Pertusaria pertusa (EN), Callopisma asserigenum (VU), Fellhanera subtilis (VU), Psoroglaena stigonemoides (VU), Rinodina polysporoides (VU, siehe Box)1. Drei weitere Arten sind potenziell gefährdet. Leider gibt es zurzeit noch keine Rote Liste für totholz- und gesteinsbewohnende Arten.

Zusammenhang zwischen Artenvielfalt und Waldparametern

Vorhersageleistung

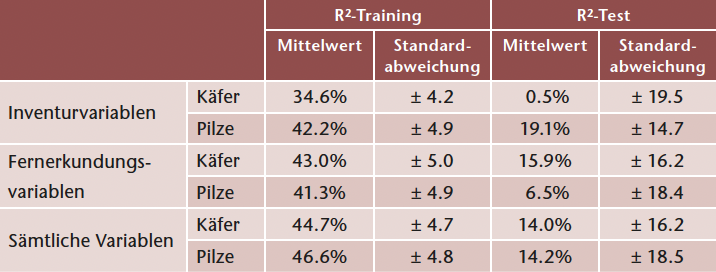

Bei den totholzbewohnenden Pilzen eignen sich die Inventurvariablen besser für die Vorhersage der Artenvielfalt, während es bei den xylobionten Käfern die Fernerkundungsvariablen sind (Tabelle 2). Die Ergebnisse zeigen allerdings eine starke Überanpassung der Modelle (R2 der Testdaten ist deutlich tiefer als das der Trainingsdaten, und die Standardabweichung ist sehr gross), wodurch Vorhersagen nur bedingt möglich sind. Durch die grossen Unterschiede zwischen den Variablensätzen lässt sich trotzdem erkennen, welche Variablen sich generell für die zwei Artengruppen besser eignen könnten. Es stellte sich heraus, dass die Modelle für Moose und Flechten keine Generalisierungsfähigkeit aufwiesen. Das sehr niedrige R2 der Testdaten deutet darauf hin, dass der quantitative Zusammenhang zwischen den erklärenden Variablen und der Artenvielfalt für diese beiden Gruppen eher ein Stichprobenzufall als ein universell messbarer Effekt ist. Diese beiden Gruppen werden daher im Rest der quantitativen Analyse nicht weiter berücksichtigt.

Wichtigkeit und Effekte der Waldparameter

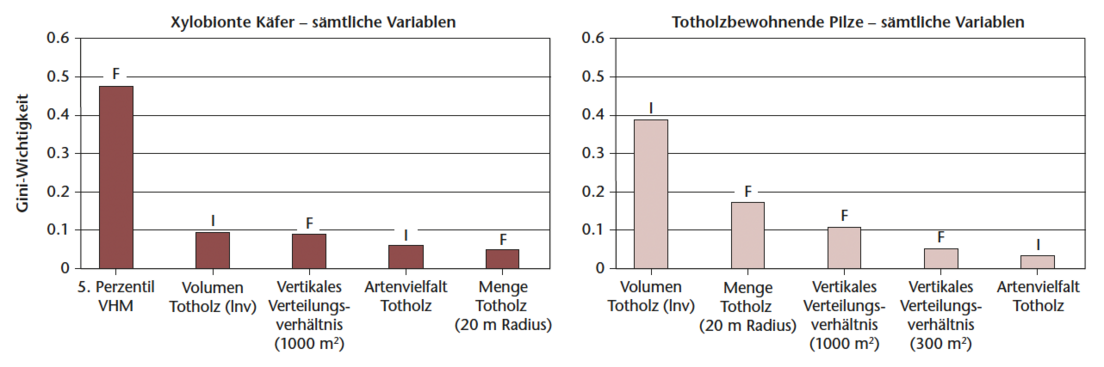

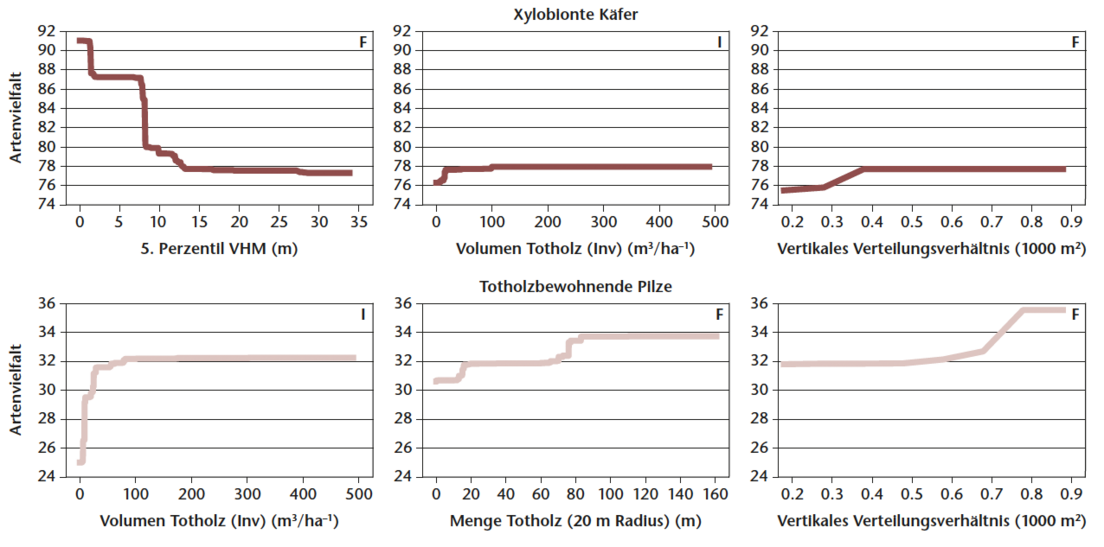

In Abbildung 2 sind die fünf wichtigsten Variablen der Modelle zur Erklärung der Artenvielfalt mit sämtlichen Variablen dargestellt. Sowohl für Käfer als auch für Pilze bestehen diese jeweils aus zwei Inventurvariablen und drei Fernerkundungsvariablen. Die wichtigste Variable für die Artenvielfalt der xylobionten Käfer ist das 5. Perzentil der Vegetationshöhenverteilung (Fernerkundung: aus dem Vegetationshöhenmodell VHM) und für die totholzbewohnenden Pilze das Totholzvolumen (Inventurvariablen). Das 5. Perzentil der Vegetationshöhenverteilung ist ein Indikator für die Höhe der untersten Vegetationsschicht.

Auf welche Art diese Waldparameter die Artenvielfalt beeinflussen, ist für die drei wichtigsten detailliert in Abbildung 3 dargestellt. Sowohl bei den Käfern als auch bei den Pilzen gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen der Artenvielfalt und verschiedenen Totholzvariablen. Bei den xylobionten Käfern zeigt sich ausserdem ein negativer Zusammenhang mit der Höhe der untersten Vegetationsschicht, mit deutlich weniger Arten ab einer Höhe von ca. 7 m.

Highlights des Artenmonitorings

Im Zuge der Arteninventur im Sihlwald konnten Arten nachgewiesen werden, die in der Schweiz sehr selten sind und sogar solche, die als Urwaldreliktarten bezeichnet werden.

Käfer: Abraeus parvulus

Dieser Fund aus der Familie der Stutzkäfer (Histeridae) ist erst die zweite Beobachtung dieser Art in der Schweiz (erste Beobachtung im Jahr 2015, AG). Abraeus parvulus ist ein sehr kleiner, räuberischer Käfer (1 mm), der obligatorisch mit Holzameisen zusammenlebt. Er bevorzugt sonnige alte, weit abgebaute Baumruinen bzw. stehende, strukturreiche Stämme (vorwiegend Laubholz, aber auch Kiefer) mit grösseren Durchmessern (60 cm). Diese Art gilt als Urwaldreliktart gemäss Eckelt et al (2018) und steht auch auf der Liste der «espèces forestières emblématiques» (Sanchez et al 2019) und erreicht die höchste Stufe an Seltenheit und ökologischen Ansprüchen. Mit einem einzigen Nachweis im Sihlwald bleibt diese Art äusserst selten.

Pilze: Zitronengelbe Tramete – Antrodiella citrinella

Der dünne, am Substrat anliegende Porling mit lebhaft gelber Farbe erreicht meist nur Durchmesser von wenigen Zentimetern. Die Art ist nur dort zu finden, wo der häufige Rotrandige Baumschwamm (Fomitopsis pinicola) das Holz besiedelt, oft neben oder auf alten Fruchtkörpern desselben. Zum Zeitpunkt der Untersuchung 2017 war die Art nur 6-mal in der Schweiz gefunden worden (Stand Mai 2023: 46 Funde). Der früheste Fund stammt aus dem Jahr 2014. Davor scheint die Art gefehlt zu haben, weshalb sie in der Roten Liste nicht evaluiert ist. Die Art wurde von Holec (2003) als «Urwaldart» bezeichnet und ist damit auch als starker Naturnähezeiger zu betrachten. Antrodiella citrinella erscheint bevorzugt im Spätherbst und Winter meist auf dickeren Nadelholzstämmen (selten Laubholz), die in fortgeschrittener Braunfäulezersetzung sind.

Moose: Grünes Koboldmoos – Buxbaumia viridis

Das Grüne Koboldmoos ist eine aufgrund der Berner Konvention international geschützte Art. In der Natur- und Heimatschutzverordnung ist sie im Anhang 4 (kantonal zu schützende Arten) aufgeführt. Im Sihlwald wurde die Art seit 1882 nicht mehr gefunden. Bei den Mooserhebungen wurde sie nun auf 14 Probeflächen nachgewiesen. Buxbaumia viridis wächst fast ausschliesslich auf Totholz und gilt als Indikator für alte und naturnahe Waldbestände.

Flechten: Rinodina polyspora und polysporoides

Diese beiden kleinen Arten aus der Gattung der Braunsporflechten wurden auf abgebrochenen Ästen von Eschen gefunden. Die Vielsporige Braunsporflechte (Rinodina polyspora) galt in der Schweiz als regional ausgestorben (RE) und konnte im Sihlwald seit Jahrzehnten erstmals wieder gefunden werden. Die morphologisch ähnliche Rinodina polysporoides ist zwar in der Schweiz häufiger, aber immer noch als verletzlich (VU) eingestuft.

Diskussion

Im Sihlwald gab es schon vor der Ausscheidung als Naturwaldreservat eine lange Tradition von Waldinventuren, die eine hervorragende Datengrundlage für die Untersuchung der Waldentwicklung liefern. Es fehlte jedoch ein Artenmonitoring, um zu untersuchen, ob der im Sihlwald praktizierte Schutz der natürlichen Prozesse eine Förderung von alt- und totholzabhängigen Arten erzielt. Durch die Untersuchung von vier Artengruppen (Moose, Flechten, xylobionte Käfer und totholzbewohnende Pilze) haben wir nicht nur diese Lücke gefüllt, sondern auch wesentliche Artnachweise auf regionaler und nationaler Ebene geliefert. Zudem bildet die Einrichtung eines Naturwaldstandorts mit intensiven Untersuchungen im Sihlwald den Grundstein für ein Langzeitmonitoring der Biodiversität.

Xylobionte Käfer: noch wenige Urwaldreliktarten

Die Vielfalt der xylobionten Käfer im Sihlwald ist durchaus mit anderen naturnahen Buchenwäldern vergleichbar. Mit 334 xylobionten Käferarten konnten wir mit einem ähnlichen Aufwand sogar mehr Arten als im Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh in der Ukraine nachweisen. Zum Teil lässt sich dies jedoch durch einen stellenweise hohen Fichtenanteil durch die vergangene Bewirtschaftung erklären, wodurch noch zahlreiche standortfremde Nadelholzspezialisten im Sihlwald vorkommen. Es fehlen allerdings noch viele seltene und ökologisch anspruchsvolle Arten (Lachat et al 2016). So gibt es in Uholka-Shyrokyi Luh z.B. 10-mal mehr Urwaldreliktarten. Diese Anzahl kann jedoch nicht als Zielwert für den Sihlwald gelten, da viele der Urwaldreliktarten in Zentraleuropa nicht mehr oder nur noch sehr selten vorkommen. Im Sihlwald wird zwar seit Längerem eine natürliche Dynamik zugelassen, aber die intensive Bewirtschaftung der letzten Jahrhunderte prägt den Wald noch immer. Dies zeigt sich z.B. darin, dass wichtige Habitatstrukturen wie stark zersetztes Totholz oder grosse Mulmhöhlen erst vereinzelt vorkommen. Der Sihlwald weist allerdings ein hohes Entwicklungspotenzial für anspruchsvolle xylobionte Käferarten auf. Solche Arten könnten den Sihlwald wieder besiedeln, ausgehend von Wäldern, aus denen sie noch nicht vollständig verschwunden sind. Da noch vorhandene Populationen dieser selten gewordenen Arten oft nicht bekannt sind, lässt sich die zukünftige Entwicklung der Artengemeinschaft im Sihlwald schwer abschätzen.

Hotspot für totholzbewohnende Pilze

Im Rahmen dieser Untersuchung konnten 406 Pilzarten nachgewiesen werden. Für diesen Wert fehlen jedoch Vergleichswerte, da keine in Methode und Umfang ähnlichen Untersuchungen für andere Waldgebiete vorliegen. Der Nachweis von 40 Arten der Roten Liste sowie vielen weiteren seltenen Arten im Sihlwald deutet jedoch auf eine ausgezeichnete Habitatqualität für totholzbewohnende Pilze hin. Dies wird zusätzlich durch die Nachweise von insgesamt 7 der 21 Indikatorarten für Naturnähe nach Christensen et al (2004) bekräftigt. Diese Arten sind auf das Vorkommen von starkem Totholz, insbesondere der Buche, angewiesen. Von den übrigen 14 Indikatorarten wurden 3 noch nie in der Schweiz nachgewiesen, während es von 11 Arten Nachweise gibt. Besonders letztere können in Zukunft also potenziell auch im Sihlwald gefunden werden, was jedoch von der Vernetzung mit geeigneten Habitaten und Vorkommen abhängt. Im Vergleich zu den Käfern ist eine Wiederbesiedlung des Sihlwaldes durch solche Pilzarten wahrscheinlicher. Durch Sporen können Pilze grössere Distanzen überwinden, und potenzielle Substrate sind im Sihlwald in immer grösseren Mengen vorhanden.

Moose übertreffen die Erwartungen, Flechten enttäuschen

Der Sihlwald weist einen hohen Artenreichtum an Moosen auf, und es kommen einige regionale Besonderheiten vor, für die es im Mittelland kaum Nachweise gibt (z.B. das Schmale Wirrmoos, Heterocladium heteropterum). Das Vorfinden des Grünen Gabelzahnmooses (Dicranum viride) und insbesondere des Grünen Koboldmooses (Buxbaumia viridis), das im Sihlwald an vielen Stellen entdeckt wurde, weist auf eine günstige Waldentwicklung zu naturnahen Beständen hin. Die Mooserhebungen im Sihlwald waren eine wichtige Grundlage für die Bewertung der Arten in der neuen Roten Liste (Kiebacher et al, im Druck), so z.B. die vielen Funde von Flotows Pinselmoos (Sciuro-hypnum flotowianum), das bis dahin als sehr selten galt.

Bei den Flechten wurden im Sihlwald verhältnismässig wenig Arten nachgewiesen. Dies betrifft sowohl die totholzbesiedelnden Arten als auch Arten, die an lebenden Bäumen wachsen. Totholz von Buchen, Eschen und Bergahorn wird im Mittelland meist relativ rasch an feuchten Standorten von Moosen überwachsen. Flechten werden deshalb bereits in einem frühen Stadium ausgeschlossen. Obwohl ein paar mächtige Bäume auf den Probeflächen untersucht wurden, konnten viele typische Flechtenarten im Gebiet nicht nachgewiesen werden. Lungenflechten wie Lobaria pulmonaria und Lobaria scrobiculata, die im Zürcher Unterland noch in Restvorkommen anzutreffen sind, scheinen im Sihlwald gänzlich zu fehlen. Dies mag sicher mit dem geringen Lichtgenuss in den vorratsstarken Wäldern zusammenhängen. Wir vermuten, dass durch die intensive forstliche Nutzung in der Vergangenheit grosse, alte Bäume als Träger dieser Arten weitgehend entfernt wurden und dass diese Arten deshalb im Gebiet weitgehend verschwunden sind. Potenzial gibt es für den Sihlwald dennoch, so konnten z.B. aus der schattentoleranten Gattung Agonimia mit fünf Arten so viele Arten wie noch in keinem anderen Waldgebiet der Schweiz nachgewiesen werden.

Die Artenzahl von Moosen und Flechten festzustellen, ist im Wald grundsätzlich schwierig, wenn der schwer zu erreichende Kronenbereich nicht betrachtet wird. Werden Baumkronen nicht erhoben, so werden je Baum etwa 60% der Flechtenarten und 30% der Moosarten nicht erfasst, darunter insbesondere seltene und/oder gefährdete Arten. Deren Häufigkeiten werden dadurch unterschätzt (Kiebacher et al 2016), was in dieser Studie auch durch einige bemerkenswerte Flechtenfunde auf frisch abgebrochenen Ästen und kürzlich umgestürzten Bäumen gezeigt werden konnte (z.B. C. asserigenum, F. subtilis, R. polyspora und R. polysporoides). Daher wäre es wünschenswert, dass bei künftigen Inventuren einige Bäume erklettert werden.

Fernerkundungsdaten für die Käfer, Waldinventurdaten für die Pilze

Während die Kombination sämtlicher Variablen die besten Vorhersagen für die Artenvielfalt der xylobionten Käfer und der totholzbewohnenden Pilze liefert, unterscheiden sich die wichtigsten Variablen zwischen den zwei Artengruppen. Die Fernerkundungsvariablen liefern relevante Informationen für die Käfer und die Inventurvariablen für die Pilze. Diese Aussage lässt sich trotz der Überanpassung der Modelle treffen, da die Reihenfolge der Variablen über die 200 Kreuzvalidierungen konstant bleibt. Es ist jedoch nicht möglich, Vorhersagen für unabhängige Daten (z.B. andere Waldgebiete) zu treffen.

Die Artenvielfalt xylobionter Käfer wird vor allem durch das 5. Perzentil der Vegetationshöhenverteilung gut erklärt. Je niedriger dieses 5. Perzentil ist, also je tiefer die unterste Vegetationsschicht ist, desto höher ist die Käfervielfalt. Dies bestätigt, dass frische Lichtungen durch Windwürfe oder umfallende Bäume der späten Waldentwicklungsphasen die Aktivität der xylobionten Käfer fördern. Wie bei den Käfern spielt auch bei den Pilzen das vorhandene Totholz eine Rolle, und die lokal gemessene Menge ist sogar die wichtigste Variable. Je mehr Totholz vorhanden ist, desto grösser ist die Artenvielfalt der totholzbewohnenden Pilze, was die enge Bindung der sessilen Fruchtkörper an ihr Substrat widerspiegelt. Der zusätzlich gefundene positive Einfluss einer komplexeren vertikalen Bestandesstruktur könnte durch das feuchtere und damit für Pilze günstigere Mikroklima erklärt werden, das durch das Vorhandensein einer mittleren oder unteren Vegetationsschicht induziert wird.

Um bessere und potenziell für die Praxis nützliche Modelle zu erhalten, die flächendeckende Vorhersagen der Biodiversität erlauben, müssen noch mehr Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Arten mit Waldparametern als Datengrundlage gewonnen werden. Besonders das Potenzial der Fernerkundung für zukünftige Monitorings könnte z.B. durch das Zusammenfügen von Inventurdatensätzen aus weiteren Naturwaldreservaten mit flächendeckenden Daten aus der Fernerkundung (wie dem Totholzvolumen über LiDAR-Daten) besser verstanden werden.

Schlussfolgerungen

Durch die gleichzeitige Untersuchung mehrerer Artengruppen können verschiedene Aspekte der Entwicklung des Waldes abgebildet werden. Während für manche Artengruppen oder Arten die Totholzmenge am wichtigsten ist, sind es für andere alte Bäume, die Lichtverfügbarkeit oder die vertikale Bestandesstruktur. Im Sihlwald werden die Prozesse einer natürlichen Waldentwicklung zugelassen. Es wird daher spannend sein, den Fortschritt im Sihlwald zu beobachten und den Übergang von einem jungen Naturwaldreservat zu einem naturnäheren Wald zu verfolgen, in dem verschiedene – inklusive späte – Waldentwicklungsphasen nebeneinander vorkommen. Neben der Entwicklung des Waldes selbst wird sich auch die Biodiversität verändern. Der Grundstein eines Langzeitmonitorings der Biodiversität bietet die Chance, diese Entwicklung als Reaktion auf die natürliche Entwicklung des Waldes zu verfolgen. Als erster intensiver Naturwald-Untersuchungsstandort der Biodiversität in der Schweiz ist der Sihlwald ein Leuchtturm-Waldreservat Das in diesem Artenmonitoring verwendete Design lässt sich in angepasster Form einfach für andere Waldreservate übernehmen, etwa im neu eingerichteten Naturpark Bois du Jorat im Kanton Waadt, wo 2022 ein ähnliches Projekt gestartet wurde.

Eingereicht: 10. Mai 2023, akzeptiert (mit Review): 30. Juni 2023

Dank

An das Bundesamt für Umwelt, die Abteilung Wald des Kantons Zürich und die Stiftung Wildnispark Zürich für die Finanzierung des Projekts. An die beiden Reviewer für ihre konstruktiven Kommentare.

CR: critically endangered, vom Aussterben bedroht. EN: endangered, stark gefährdet. VU: vulnerable, verletzlich

Literatur

Random forests. Machine Learning 45: 5–32.http://dx.doi.org/10.1023/A:1010933404324

Wood-inhabiting Fungi as Indicators of Nature Value in European Beech Forests. In: Marchetti M, editor. Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe – From Ideas to operationality. EFI Proceedings No. 51. Joensuu: European Forest Institute. ISBN 952-5453-04-9 (printed)

Primeval forest relict beetles of Central Europe – a set of 168 umbrella species for the protection of primeval forest remnants. J Insect Cons 22: 15–28.

Saproxylic species are linked to the amount and isolation of dead wood across spatial scales in a beech forest. Landscape Ecol 36 (1): 89–104.

Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen. Vollzugshilfe zur Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt im Schweizer Wald. Bern: Bundesamt für Umwelt, Umwelt-Vollzug Nr. 1503. 186 p.

The effect of splitting on random forests. Machine Learning 99: 75–118.

Hidden crown jewels: the role of tree crowns for bryophyte and lichen species richness in sycamore maple wooded pastures. Biodiv Cons 25: 1605–1624.

Rote Liste der Moose. Bern: Bundesamt für Umwelt, Zürich: Swissbryophytes.

Influence of canopy gaps on saproxylic beetles in primeval beech forests: a case study from the Uholka-Shyrokyi Luh forest, Ukraine. Insect Cons Divers 9 (6): 559–573.

Totholz im Wald: Entstehung, Bedeutung und Förderung. Merkblatt für die Praxis 52. Birmensdorf: Eidgenöss Forsch.anst WSL. 12 p.

Les coléoptères saproxyliques emblématiques de Suisse, indicateurs de la qualité de nos forêts et milieux boisés. Mitt Entomol Ges 89: 261–280. doi 10 5281/zenodo 192638.