- Perspektive

Im Wald scheiden sich die Geister

01.07.2025

Essay

Abstract

Die Erwähnung des Namens Peter Wohlleben führt auf einer forstwissenschaftlichen Tagung in Deutschland zu Lachern, mitunter zu Wut. Demgegenüber steht, dass Wohlleben die öffentliche Debatte über den Wald auch viele Jahre nach seinem ersten grossen Bucherfolg «Das geheime Leben der Bäume» (2015) entscheidend mitprägt. Der vorliegende Essay, der als Auseinandersetzung mit dieser Diskrepanz begann, greift zuerst die zwei am meisten geäusserten Kritikpunkte an Wohlleben auf: die fehlende Belegbarkeit vieler seiner Thesen und die vermenschlichende Sprache. Letztlich führt die Auseinandersetzung jedoch zu einer weitaus grösseren Frage: Sollten wir den Wald nach dem Prinzip «Den Wald machen lassen» oder nach dem Prinzip «Wir machen den Wald» managen? Dieses Entweder-oder gab es schon lange vor Wohlleben. Es entspricht dem historisch gewachsenen Gegensatz aus Schutz und Nutzung des Waldes, der sich in den letzten Jahrzehnten in der Praxis eigentlich aufzulösen begann. Die Debatte um Peter Wohlleben verstärkt diesen Gegensatz erneut und erschwert damit den gemeinsamen Weg in die der Zukunft.

Keywords: forestry, nature conservation, forest management, nature writing, guiding principles

Schweiz Z Forstwesen 176 (4): 208–214.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0208

* Prof.-Oelkers-Strasse 6, D-34346 Hann. Münden, E-Mail moritz.baumeister@nw-fva.de

Etwa ein Drittel der Fläche in Deutschland ist bewaldet, und die Tendenz ist leicht steigend (BMEL 2012, Henneberg et al 2017), wobei natürlich die extreme Trockenheit der letzten Jahre einige Waldflächen beeinträchtigt hat (Obladen et al 2021). Die Produktivität der Wälder in Mitteleuropa ist in den Sommermonaten – also während der Vegetationsperiode – vergleichbar mit jener tropischer Wälder (Hauck 2023). Die vergleichsweise hohe Produktivität macht mitteleuropäische Wälder zu einem wichtigen, sich erneuernden Kohlenstoffspeicher und ermöglicht eine gute Holzernte. Und auch den einzelnen Menschen ist der Wald wichtig: Viele suchen ihn für Spaziergänge auf, zum Sporttreiben oder um Ruhe zu finden. Ausserdem sind Wälder in mitteleuropäischen Breiten permanenter Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen (Hilmers et al 2018). Der Wald verdient daher unsere Aufmerksamkeit, insbesondere im sich rapide ändernden Klima (Anderson‐Teixeira et al 2013).

Vor diesem Hintergrund mag es zunächst erstaunen, warum ein den Wald würdigendes Buch wie «Das geheime Leben der Bäume» von Peter Wohlleben nicht mit offenen Armen in der Waldökologie und den Forstwissenschaften empfangen wird (Wohlleben 2015). Kein Buch zum Wald hat in den vergangenen Jahren ein grösseres Publikum erreicht, dennoch gab es im Nachgang der Veröffentlichung viel Gegenwind (Fischer 2019, S. 225; Schraml 2016; Moor 2021; Kaiser 2022, S. 81). Zum Beispiel starteten Christian Ammer und Jürgen Bauhus, Professoren für Waldbau und Waldökologie der Uni Göttingen und Uni Freiburg, eine Petition, die sich insbesondere an Journalistinnen und Journalisten richtet und die für die fehlende wissenschaftliche Belegbarkeit vieler Thesen im Buch sensibilisieren möchte. In der Einführung zur Petition heisst es: «Das Buch ist kein populärwissenschaftliches Werk, sondern spiegelt lediglich den aktuellen, gleichwohl unseligen Zeitgeist wider, nach dem mehrfach wiederholte Behauptungen mit fundierten Fakten gleichgesetzt werden.»1

Hineingestolpert in die Debatte

Als ich mein Masterstudium der Forstwissenschaften und Waldökologie 2018 an der Uni Göttingen begann, bin ich in diese Debatte um Wohlleben hineingestolpert. Das Thema wurde in meinem Umfeld selten und wenn oft mit Ermüdung und Frust diskutiert, was einer tiefgehenden Analyse im Weg stand. Abseits des Campus fiel der Name Peter Wohlleben hingegen verlässlich, sobald ich meinen Studienhintergrund erwähnte. Der Ausgangspunkt des vorliegenden Essays war die aus dieser Situation entstandene persönliche Auseinandersetzung mit dem Buch «Das geheime Leben der Bäume». Zunächst soll es um Wohlleben und die zwei am meisten geäusserten Kritikpunkte an ihm gehen: die fehlende Belegbarkeit vieler seiner Thesen sowie seine vermenschlichende Sprache (Fortey 2016; Zimmerman 2017).

«Die meisten Nationalparks lassen sich auf die Kritik ein und verkaufen den Sägewerken tatsächlich die Bäume, die zur Bekämpfung des Borkenkäfers gefällt und abtransportiert werden – ein schwerer Fehler. Denn die abgestorbenen Fichten und Kiefern sind Geburtshelfer des jungen Laubwalds. In ihren toten Körpern speichern sie Wasser und helfen so, die heiße Sommerluft erträglich herunterzukühlen. Stürzen sie um, so bildet der undurchdringliche Verhau von Stämmen einen natürlichen Zaun, durch den kein Reh und kein Hirsch dringt. So geschützt können die kleinen Eichen, Vogelbeeren und Buchen unbefressen nach oben wachsen.» (S. 211) So liest sich ein Ausschnitt aus Wohllebens Buch. Ist das nach aktuellem Wissensstand ein sinnvoller Umgang mit Flächen nach Borkenkäferbefall? Das Thema ist tatsächlich hochaktuell und relevant in Mitteleuropa (Leverkus et al 2021), insbesondere nach den Trockenjahren 2018 und 2019, in denen viele Fichten abgestorben sind (Obladen et al 2021).

Wohlleben spricht sich eindeutig für das Belassen von Totholz auf der Fläche aus. Für seine Begründungen – Puffereffekt von Totholz an heissen Sommertagen sowie die Barrierewirkung des Totholzes, die zu einer Reduzierung des Frassdrucks durch Rehe und Hirsche auf die der jungen Bäume führt – lassen sich Studien finden, die seine Aussagen stützen (Bosley-Smith et al 2024; Castro 2013; Marzano et al 2013; Vlassova & Perez-Cabello 2016). Jedoch ist die Situation beim Effekt von Flächenräumungen auf den Frassdruck kontextspezifisch und hängt insbesondere von der insgesamt in der Landschaft verfügbaren Nahrung ab (Moser et al 2008). Eine freie Fläche erhöht nämlich durchaus auch das Risiko für Rehe und Hirsche, gejagt zu werden (in Mitteleuropa durch den Menschen und zunehmend auch durch den Wolf und Luchs). Es ist also anzunehmen, dass Reh und Hirsch geräumte Flächen sogar eher meiden, da sie keine Verstecke bieten (Leverkus et al 2021), insbesondere wenn die Jagd sich auf die verjüngenden Flächen konzentriert (Herzog 2023, S. 118). Die Relevanz des Kühlungseffektes wurde in den von mir genannten Studien in relativ trockenen Gebieten auf Waldbrandflächen in Italien und Spanien untersucht, und es gibt dazu bisher insgesamt wenig Studien (Leverkus et al 2021). Trotzdem bleiben diese Überlegungen auch für Mitteleuropa plausibel, gerade im sich erwärmenden Klima (z.B. George et al 2023).

Peter Wohlleben vertritt also durchaus eine wissenschaftlich gestützte Sichtweise auf den Umgang mit vom Borkenkäfer befallenen Flächen. Dass dies im Buch «Das geheime Leben der Bäume» nicht immer der Fall ist, haben andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits herausgearbeitet (Henriksson et al 2023; Karst et al 2023; Robinson et al 2024a). Warum habe ich mir also dieses weniger umstrittene Beispiel herausgegriffen? Es gibt für das Belassen von Käferholz in Schutzgebieten eine breit diskutierte und weitestgehend unbestrittene ökologische Begründung: Für die biologische Vielfalt im Wald wurde eindeutig gezeigt, dass das Belassen von abgestorbenem Holz auf den Flächen tendenziell einen positiven Effekt hat (Graf et al 2022; Thorn et al 2020). Die allgemeine Kritik von Wohlleben an der Flächenräumung in Schutzgebieten lässt sich also gut mit Studien belegen, da eine Flächenräumung insbesondere auf Totholz angewiesene Arten in ihrem Vorkommen beeinträchtigt (Leverkus et al 2020; Lindenmayer et al 2004; Müller et al 2019; Thorn et al 2018, 2019). Dass diese Begründung den Lesenden vorenthalten wird, bekräftigt die Überlegung, dass für Wohlleben die Aussage feststand, bevor alle Argumente auf dem Tisch lagen. Es bleiben also nicht nur die positiven Aspekte einer Käferholznutzung unausgesprochen (z.B. Nutzung als Bioenergie, siehe Mansuy et al 2018). Auch der ausschliesslich ökologisch interessierte Lesende kann sich nicht sicher sein, mit den gängigen Argumenten bekannt gemacht zu werden.

Während der Recherche fiel mir das Buch «Das wahre Leben der Bäume» in die Hände. Der Autor Torben Halbe tritt an, um die Thesen von Peter Wohlleben einem kritischen Blick zu unterziehen und sie wissenschaftlich zu diskutieren (Halbe 2017). Halbe nimmt in seiner Argumentation auch direkt auf die oben zitierte Stelle Wohllebens Bezug: «Der Gipfel der Absurdität wird auf Seite 211 erreicht. Dort wird impliziert, die Bäume von ‹Fichten und Kiefernplantagen›, einmal von Borkenkäfern getötet, würden sich aktiv als ‹Geburtshelfer› für den jungen Laubwald betätigen. Selbst bei lebenden Bäumen ist es heikel, aktive Betätigung zu konstatieren. Bei toten ist es hanebüchen. Tatsächlich wird hier impliziert, dass die tote Fichte sich aktiv für die nachfolgenden Buchen einsetzt. In Wohllebens Welt der mit einem freien Willen gesegneten Bäume bedeutet dies wohl, dass sie selbst im toten Zustand nichts lieber will, als einem ‹natürlichen› Buchenwald Platz zu machen. Das erscheint derart überzogen realitätsfern, dass es für mehr als einen guten Lacher taugt.» (S. 77) Das Argument Halbes zielt hier nicht nur auf den von Wohlleben formulierten Inhalt, sondern vor allem auf den vermenschlichenden Gestus, mit dem Wohlleben den Wald beschreibt. Damit sind wir beim zweiten grossen Kritikpunkt an Wohlleben.

Wissenschaftssprache und Nature Writing

In Wohllebens Buch werden «Baumbabys gestillt» (S. 37), Bäume vollführen «Durstschreie» (S. 49), empfinden «Gier» (S. 142) und sind beizeiten «unvernünftig» (S. 183). Manchmal sind sie «Kameraden» (S. 144), die sich «bedingungslos untereinander aushelfen» (S. 24), und manchmal kommt es dazu, dass sie «bis aufs Messer gegeneinander kämpfen» (S. 53). Parkbäume leiden unter «Einsamkeit» (S. 155), da sie kein «kuschelig feucht-windstilles Waldklima» (S. 155) umgibt.

Doch warum ist diese Vermenschlichung ein Problem abseits des persönlichen Geschmacks? Gelungenes Nature Writing lebt schliesslich von einem In-Beziehung-Setzen zur Mitwelt, reflektiert unsere Verbundenheit, sucht nach Ähnlichkeiten, aber eben auch nach Unterschieden (z.B. Kimmerer 2013; McAnulty 2020; Woolfson 2008). Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen dem Beschreiben einer tiefen Verbundenheit mit der Natur und dem Gleichsetzen von Mensch und Baum. Ein Baum sollte ein Baum bleiben dürfen (Kingsland 2018), denn es gilt nicht zu vergessen, dass wir uns jedem Lebewesen nur aus unserer menschlichen Sicht nähern können und ein wirkliches Nachempfinden, was der Baum «erlebt», nie möglich sein wird (Nagel 1974). Eine Aneignung der Weltsicht des Baumes hat somit zwangsläufig einen subjektiven Charakter. Peter Wohlleben lässt jedoch das Persönliche in seiner Annäherung an die Natur oft unsichtbar. Ludwig Fischer schreibt hierzu in direktem Bezug: «Es fehlt vor allem die für die Naturerkundungen des Nature Writing essenzielle Kenntlichkeit und Selbstbetrachtung des wahrnehmenden und berichtenden Subjekts.» (Fischer 2019, S. 227).

Das Buch von Peter Wohlleben ist keine persönliche Annäherung an die Natur. Die starken Bilder und Vermenschlichungen dienen letztlich dem Zweck, Wissen zum Wald zu vermitteln. Vermenschlichende Sprache, die in literarischen Formaten durchaus üblich ist und dort bereichernd sein kann, paart sich in seinem Buch mit unvollständigen, einseitigen und manchmal falschen Argumenten (Robinson et al 2024a). Es ist diese Kombination, die eine sachliche Debatte über die «richtige» Waldbewirtschaftung erschwert. Zugleich gilt aber auch mit Blick auf Nature Writing: Auch in diesem Format hat die Vermenschlichung einen beschränkten Platz, denn ich muss einen Baum nicht vermenschlichen, um ihn zu bewundern, und auch nicht, um ihn ein wenig besser verstehen zu können.

Fraglich ist zudem, ob der Begriff Vermenschlichung es in Gänze trifft, denn Wohlleben steht auch für eine Bewegung, die die Grenzen zwischen Pflanzen und Tieren generell aufweicht. In seinem Film zum Buch «Das geheime Leben der Bäume» fällt der Satz: «Buchen, Fichten, Eichen, sie alle merken es schmerzhaft, sobald jemand an ihnen herumknabbert.» (Min. 30) Oder im Buch heisst es: «Ob ein Wolf ein Wildschwein reißt oder ein Hirsch einen Eichensämling abfrisst, in beiden Fällen kommt es zu Schmerz und Tod.» (S. 50) Wir sind als heterotrophe Organismen darauf angewiesen, von anderen Lebewesen unsere Ressourcen zu beziehen. Indem Wohlleben die Grenze von Tieren und Pflanzen aufweicht, untergräbt er nicht nur die naturwissenschaftliche Forschung zu bewusstem und unbewusstem Leben (Mallatt et al 2021; Taiz et al 2019), sondern erschwert auch darauf aufbauende tierethische Betrachtungen, für die die Empfindungs- und Leidensfähigkeit eine tragende Säule darstellen (Wolf 2012, S.35). Es gibt bisher keine glaubwürdige Evidenz, dass beim Pflücken vom Bärlauch fühlende Wesen involviert sind oder ein Baum unter der Motorsäge «leidet». Kurzum: Wenn Wohlleben ohne wissenschaftliche Evidenz auch Pflanzen das Fühlen und Leiden zuspricht, verwässert er eine Trennlinie, die für tierethische Diskussionen wesentlich ist: Gerade in der Abgrenzung zu Pflanzen wird für Tierwohl argumentiert, was darauf basiert, dass Tiere Leid empfinden können und Pflanzen eben nicht.

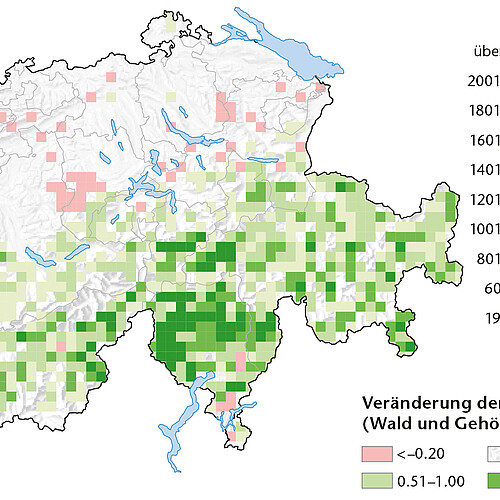

Diskussionen um Wohlleben sind inzwischen so aufgeladen, dass nicht immer der Austausch sachlicher Argumente im Vordergrund steht (Abbildung 1). Dahinter steht letztlich auch ein Konflikt um die «richtige» Nutzung des Waldes, über den die aufbrausende Kritik nicht hinwegtäuschen sollte. Dabei geht es in den beiden prominenten Lagern gar nicht um die Frage, ob wir den Wald nutzen, sondern wie wir ihn nutzen: Wohlleben legt seinen Schwerpunkt auf die natürliche Entwicklung der Wälder als «komplexe Lebensräume für Tausende von Arten» (S. 217). Er betont die Wichtigkeit von Holznutzung, allerdings nicht «über das notwendige Maß hinaus» und sofern die Bäume «artgerecht» (S. 216) leben durften. Nüchtern betrachtet tritt er also dafür ein, den Wald als komplexes Ökosystem anzuerkennen und Prozesse im Wald in ihrer Vielgestaltigkeit in die Gewinnung der Ressource Holz stärker mit einzubinden – was eben auch heisst, einige Bäume nicht in die ökonomische Nutzung mit einzubeziehen. Autor Torben Halbe macht sich hingegen dafür stark, dass eine «pluralistische Gesellschaft auch eine pluralistische Waldnutzung verdient» (S. 169). Er legt den Fokus auf die wertvolle Ressource Holz und darauf, wie wir als Gesellschaft den vielfältig einsetzbaren Rohstoff für mögliche CO2-Einsparungen, als Energielieferant und als Baustoff wertschätzen und ihn dezentral und vielgestaltig nutzen sollten. Beide Perspektiven liessen sich zu einem Leitsatz zuspitzen: Wohllebens «Den Wald machen lassen» kontrastiert mit Halbes Leitsatz «Wir machen den Wald» (von Detten & Mikoleit 2022).

Wald machen lassen oder Wald machen?

«Den Wald machen lassen» impliziert, dass man sich gerne der Verantwortung entzieht, Entscheidungen zu treffen, dass man sich auf der «Kraft der Natur» und dem «ökologischen Gleichgewicht» ausruht und es einem schwerfällt, das Anthropozän anzuerkennen und dementsprechend aktiv zu handeln. Mit «Wir machen den Wald» überschätzt man hingegen den Handlungsspielraum des Menschen; glaubt an die Kontrollierbarkeit der Natur. Die komplexe Welt lässt sich gleichwohl nicht in dieser Dichotomie einfangen. Beide Sichtweisen haben letztlich die Tendenz zu vereinfachen. Ich weiss, dass die aktiv an der Diskussion um Wohlleben beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht auf diese Dichotomien hinauswollten, und doch zeichnen sich diese Konfliktlinien oft im Hintergrund ab. Nicht zuletzt, weil viele dieser Konflikte auch schon lange vor Halbe und Wohlleben ausgetragen wurden und sich über viele Jahrzehnte in die Diskussionen um den Wald eingeschlichen haben. Über den Wald wurde schon lange in den Gegensätzen Ökonomie versus Ästhetik, Bedarf versus Schönheit, Nutzung versus Erholung diskutiert (Hölzl 2017). Und auch die vermeintliche Unvereinbarkeit von Wirtschaftswald und Naturschutz prägte schon frühe forstwissenschaftliche Texte über den Naturschutz (Gayer 1907).

Hanns Carl von Carlowitz (1645–1714) findet in Deutschland in forstlichem Kontext immer wieder ruhmreiche Erwähnung als Erfinder der Nachhaltigkeit. Allerdings wird bei diesen Ehrungen meist vergessen, dass bereits die Anfänge der modernen Forstwirtschaft und die damit wieder wachsende Waldbedeckung in Mitteleuropa einerseits im Kontext der vermehrten Nutzung von fossiler Kohle standen und auch durch ungleiche Handelsbeziehungen und der Ausbeutung von Holzressourcen in einem imperialen Weltgefüge beeinflusst wurden (Hölzl & Oosthoek 2021). Ab 1870 importierte Deutschland mehr Holz aus Nord- und Osteuropa und aus den Tropen als es exportierte und ermöglichte so das Nachwachsen wie auch den Schutz des heimischen Waldes (Radkau 2007, S. 234). Solche Verlagerungseffekte können globale Probleme schwerlich lösen und sie zeugen von einer ungleichen Welt, in der Naturschutz vor der eigenen (westlichen) Haustür die Verringerung von Ressourcen und die Degradierung von Ökosystemen an ferneren Orten in Kauf nimmt.

Auch heute ist dieser Zwiespalt omnipräsent: Wir brauchen die Ressource Holz (Brunet-Navarro et al 2021) und müssen zugleich den Wald als Ökosystem schützen. Bei einer gleichbleibenden oder sogar noch ansteigenden Nutzung von Holz als nachhaltigen Rohstoff fürs Bauen und Heizen und bei gleichzeitiger Verringerung der Waldfläche in Deutschland, auf der Holz erzeugt wird, käme es in Zukunft zu einer grösseren Verlagerung der Holznutzung in andere Länder (Di Fulvio et al 2025). Das Prinzip «Den Wald machen lassen» läuft in dieser Situation Gefahr, den Naturschutz vor der eigenen Haustür zwar zu stärken, allerdings zulasten der globalen Perspektive. Diese Strategie sieht den Fehler im menschlichen Eingriff. Das Prinzip «Wir machen den Wald» geht hingegen davon aus, dass wir die Holzproduktion trotz einer sich rapide verändernden Umwelt weiterhin hochhalten können, solange wir nur tatkräftig eingreifen und managen.

Gängige Praxis ist diverser

Die gängige Praxis ist bereits viel diverser als es die beschriebene Lagerbildung vermuten lässt. Die vermeintlich klaren Grenzen zwischen Schutz und Nutzung des frühen Naturschutzes weichen nun schon seit vielen Jahrzehnten auf. Und die Erkenntnis, dass die Wirkung des menschlichen Handelns an keiner Schutzgebietsgrenze Halt macht, führt zwangsläufig zu neuen Naturschutzkonzepten, die auch bewirtschaftete Flächen in den Blick nehmen. Es werden zum Beispiel einzelne ökologisch wertvolle Bäume als Habitatbäume innerhalb bewirtschafteter Wälder gekennzeichnet und nicht gefällt (Niedermann-Meier et al 2010; Oettel & Lapin 2021). Ein anderes Beispiel ist die verstärkte Ausweisung von natürlichen Waldentwicklungsflächen als integraler Bestandteil von bewirtschafteten Wäldern, in denen keine Holzernte stattfinden darf (Steinacker et al 2023). Auch das sogenannte Closer-to-Nature-Waldmanagement, das Schutz und Nutzung vereint, findet mittlerweile allgemein Beachtung und Anerkennung (Larsen et al 2022). Das Denken in den oben genannten gegensätzlichen Dichotomien löst sich in der Praxis also zuweilen auf, sowohl in der forstwirtschaftlichen als auch der Naturschutzpraxis. Die Debatte um Peter Wohlleben, die in eben diese Dichotomien zerfällt, täuscht über diese gelungenen Kompromisse in der Praxis hinweg und verstellt damit auch den gemeinsamen Weg in der Zukunft.

Die beiden Bücher von Wohlleben und Halbe zeigen in meinen Augen exemplarisch, dass es gerade im Debattieren über den Wald leichter ist, sich in Mustern zu bewegen, die sich aus historisch gewachsenen Gegensätzen speisen. Beide Bücher reaktivieren die vermeintliche Unvereinbarkeit von Wirtschaftswald und Naturschutz früher forstwissenschaftlicher Texte (Hölzl 2017). In der Gegenwart fällt jedoch in der breiten Gesellschaft fast ausschliesslich das Credo «Den Wald machen lassen» auf fruchtbaren Boden, wie etwa der riesige Erfolg von Wohllebens Buch zeigt. Wenn Peter Wohlleben dieses Credo auch in vielen Medien unwidersprochen ausführen darf, trägt dies zu einer erneuten Verhärtung der Grenze zwischen Schutz und Nutzung bei, die sich glücklicherweise aufzulösen begann.

Die wiederkehrende Verhärtung verschleiert tragischerweise die wesentlichste Frage der Gegenwart: Wie finden wir vom ausschliesslichen Nehmen von der Natur in ein wechselseitiges Geben und Nehmen, das sowohl dem materiellen als auch dem spirituellem Eingebundensein vom Menschen in die Ökosysteme Rechnung trägt (Kimmerer 2011)? Die mitteleuropäische Waldbewirtschaftung kann zu dieser Frage zweifelsfrei bereichernde Gedanken beitragen. Mein Eindruck ist jedoch, dass sie das Bedürfnis nach einer spirituellen Auseinandersetzung mit der Natur unterschätzt. So viel Kritik Wohllebens Buch auch in diesem Essay wieder abbekommen hat, so sehr ist ihm jedoch anzurechnen, dass er sich darauf versteht, Geschichten über den Wald zu erzählen, die eben auch zum Fühlen einladen und damit ein wesentliches Bedürfnis nach spiritueller Beschäftigung mit dem Wald bedienen. Fachkreise werten das Erzählen von Geschichten nach wie vor ab (Robinson et al 2024b). Folglich werden den Erzählungen Wohllebens wenig eigene Geschichten entgegnet. Solange in der Wissenschaft das Erzählen weiterhin Geringschätzung erfährt, trägt auch sie einen Teil der Verantwortung an Wohllebens Popularität.

Eingereicht: 17. April 2024, akzeptiert (mit Review): 20. Oktober 2025

Fussnoten

Literatur

Altered dynamics of forest recovery under a changing climate. Glob Change Biol 19 (7): 2001–2021. doi:https://doi.org/10.1111/gcb.12194

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Bundeswaldinventur 3. www.bundeswaldinventur.de/en/

The natural ‘exclosure effect’ and tree regeneration following post-windstorm salvage logging. J Appl Ecol 61: 260–270. doi:https://doi.org/10.1111/1365-2664.14560

Climate mitigation by energy and material substitution of wood products has an expiry date. J Cleaner Prod 303: 127026. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127026

Postfire burnt-wood management affects plant damage by ungulate herbivores. Int J Forestry Res 2013: 965461. doi: https://doi.org/10.1155/2013/965461

Impact of the EU biodiversity strategy for 2030 on the EU wood-based bioeconomy. Glob Environ Change 92: 102986. doi:https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2024.102986

Natur im Sinn: Naturwahrnehmung und Literatur. Berlin: MSB Matthes & Seitz Verlagsgesellschaft mbH.

Dendrology: The community of trees. London: Nature Publishing Group UK.

Einige Gedanken und Gesichtspunkte über ästhetische Waldbehandlung (Jahresbericht des Isartalvereins 1907) München, Basel, Wien: Bruckmann.

Auswirkungen von Störungsflächen auf das Mikroklima, die Struktur von Waldböden und die Nährstoffverteilung: Eine Fallstudie aus Mitteldeutschland. FoWiTa 2023, Dresden.www.researchgate.net/publication/375186511_Auswirkungen_von_Storungsflachen_auf_das_Mikroklima_die_Struktur_von_Waldboden_und_die_Nahrstoffverteilung_Eine_Fallstudie_aus_Mitteldeutschland

Coverage based diversity estimates of facultative saproxylic species highlight the importance of deadwood for biodiversity. Forest Ecol Manage 517: 120275. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120275

Das wahre Leben der Bäume: Ein Buch gegen eingebildeten Umweltschutz. WOLL.

Zeitenwende im Wald: Klimawandelanpassung durch Ersatzbaumarten – Eine langfristige Lösung? Natur und Landschaft 98: 516–523. doi:https://doi.org/10.19217/NuL2023-11-04

Die dritte Bundeswaldinventur aus Sicht des Naturschutzes. Natur und Landschaft 92 (5): 201–208. doi:https://doi.org/10.17433/5.2017.50153463.201-208

Re‐examining the evidence for the mother tree hypothesis – resource sharing among trees via ectomycorrhizal networks. New Phytol 239 (1): 19–28https://doi.org/10.1111/nph.18935.

Die Sache mit dem Wald: Neue Perspektiven und Konzepte für unser Ökosystem. Stuttgart: Kosmos.

Biodiversity along temperate forest succession. J App Ecol 55 (6): 2756–2766. doi:https://doi.org/10.1111/1365-2664.13238

Natur ohne Wald? Oder warum «naturnaher Waldbau» und «Naturschutz» nicht zusammenfanden. Ein Essay. Natur Und Gesellschaft. Perspektiven Der Interdisziplinären Umweltgeschichte, Göttingen, 103–113.

7 Transforming Woodlands: European Forest Protection in a Global Context. In: Greening Europe. Oldenbourg: De Gruyter. pp 157–184

Bin im Wald! Mit einem Forstexperten durchs grüne Dickicht. 2. Auflage. Stuttgart: Hirzel. 300 p.

Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests. Nat Ecol Evol 7 (4): 501–511.https://doi.org/10.1038/s41559-023-01986-1

Restoration and reciprocity: The contributions of traditional ecological knowledge. In: Egan D, Hjerpe EE, Abrams J (Eds) Human Dimensions of Ecological Restoration. Society for Ecological Restoration. Washington, DC: Island Press. pp 257–276.https://doi.org/10.5822/978-1-61091-039-2_18

Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge and the teachings of plants. Milkweed editions.

Facts or fairy tales? Peter Wohlleben and the hidden life of trees. Bull Ecol Soc Am 99(4):e01443.https://doi.org/10.1002/bes2.1443

Closer-to-Nature Forest Management. From Science to Policy 12. EFI European Forest Institute.

Tamm review: Does salvage logging mitigate subsequent forest disturbances? Forest Ecol Manage 481: 118721. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118721

Salvage logging effects on regulating ecosystem services and fuel loads. Front Ecol Environ 18 (7): 391–400. doi:https://doi.org/10.1002/fee.2219

Resilience impacts of a secondary disturbance: Meta-analysis of salvage logging effects on tree regeneration. J Ecol 109 (9): 3224–3232. doi:https://doi.org/10.1111/1365-2745.13581

Salvage Harvesting Policies after Natural Disturbance. Science 303: 1303. doi:https://doi.org/10.1126/science.1093438

Debunking a myth: Plant consciousness. Protoplasma 258 (3): 459–476. doi:https://doi.org/10.1007/s00709-020-01579-w

Salvage harvesting for bioenergy in Canada: From sustainable and integrated supply chain to climate change mitigation. Wiley Interdisciplinary Reviews: Energy and Environment 7 (5): e298.https://doi.org/10.1002/wene.298

Deadwood anisotropic facilitation on seedling establishment after a stand-replacing wildfire in Aosta Valley (NW Italy). Ecol Eng 51: 117–122.https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2012.12.030

Diary of a Young Naturalist. Minneapolis: Milkweed Editions. ISBN

9781571311832. 224 p.https://milkweed.org/book/diary-of-a-young-naturalist

The German forester who wants the world to idolize trees. The New Yorker.https://www.newyorker.com/books/under-review/the-german-forester-who-wants-the-world-to-idolize-trees

Resource selection by roe deer: Are windthrow gaps attractive feeding places? Forest Ecol Manage 255 (3): 1179–1185.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.10.023

Increasing disturbance demands new policies to conserve intact forest. Conser Lett 12 (1): e12449.https://doi.org/10.1111/conl.12449

What is it like to be a bat? Philos Rev 83 (4): 435–450.https://doi.org/10.2307/2183914

Habitatbäume im Wirtschaftswald: Ökologisches Potenzial und finanzielle Folgen für den Betrieb. Schweiz Z Forstwes 161 (10): 391–400.https://doi.org/10.3188/szf.2010.0391

Tree mortality of European beech and Norway spruce induced by 2018–2019 hot droughts in central Germany. Agr Forest Meteorol 307: 108482.https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108482

Linking forest management and biodiversity indicators to strengthen sustainable forest management in Europe. Ecol Ind 122: 107275.https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107275

Holz: Wie ein Naturstoff Geschichte schreibt. München: oekom Verlag.https://www.oekom.de/buch/holz-9783962380687

Mother trees, altruistic fungi, and the perils of plant personification. Trends Plant Sci 29 (1): 20–31.https://doi.org/10.1016/j.tplants.2023.08.010

Über Mutterbäume, altruistische Pilze und die Gefahren der Vermenschlichung von Pflanzen. Natur und Landschaft 99 (4): 145–152.

Peter und der Wald – Oder: Woher kommt die Begeisterung für die Geheimnisse von Bäumen. Holz-Zentralblatt 17: 437.

Natürliche Waldentwicklung in Deutschland: Auf dem Weg zum 5%-Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 98 (12): 545–552.https://doi.org/10.19217/NuL2023-12-01

Plants neither possess nor require consciousness. Trends Plant Sci 24 (8): 677–687.https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.05.008

Impacts of salvage logging on biodiversity: A meta-analysis. J Appl Ecol 55 (1): 279–289.https://doi.org/10.1111/1365-2664.12945

Estimating retention benchmarks for salvage logging to protect biodiversity. Nature Comm 11 (1): 4762.https://doi.org/10.1038/s41467-020-18612-4

Preventing European forest diebacks. Science 365 (6460): 1388.https://doi.org/10.1126/science.aaz3476

Effects of post-fire wood management strategies on vegetation recovery and land surface temperature (LST) estimated from Landsat images. Int J Appl Earth Obs Geoinf 44: 171–183.https://doi.org/10.1016/j.jag.2015.08.011

Klimahelden im Unterholz – Heroisierungsstrategien von Förster:innen im Umgang mit Komplexität und Langfristigkeit. Helden. Heroes. Héros 8: 57–66https://freidok.uni-freiburg.de/data/231071

Das geheime Leben der Bäume: Was sie fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt. München: Ludwig. 224 p.

Ethik der Mensch-Tier-Beziehung. Frankfurt am Main: Klostermann. 188 p.

Corvus – A Life With Birds. Granta. 337 p.

The hidden life of trees. Book Review. The Forestry Chronicle 94 (1): 89–90.