- Aktuell

Verbesserte Planung von Seilkraneinsätzen durch optimale Baumauswahl

Ein Modell für die Baumauswahl und -ernte im Berggebiet zeigt, wie sich wirtschaftlicher Nutzen und Schutzfunktionen eines Waldes unter Berücksichtigung operativer Einschränkungen des Seilbahnbetriebs optimieren lassen.

01.07.2025

Waldwissenschaften an der HAFL · Sciences forestières à la HAFL

Der Schutz vor Naturgefahren gehört zu den wichtigsten Leistungen von Bergwäldern. Ihre Bewirtschaftung soll dazu beitragen, die Schutzfunktion langfristig zu erhalten. Die Umsetzung von Massnahmen kann jedoch geländebedingt kostspielig sein. Eingriffe mit Seilkransystemen erfordern einen grossen Zeitaufwand für deren Planung, Montage und den Betrieb. Anzustreben sind forstliche Eingriffe, mit denen die Holzernte effizienter wird und gleichzeitig die Schutzfunktion des Waldes erhalten bleibt. Ein Modellansatz zur Lösung des Problems (Sforza et al 2025) wurde gemeinsam von der Universität Padua (UNIPD) und dem Fachbereich Waldwissenschaften der BFH-HAFL entwickelt.

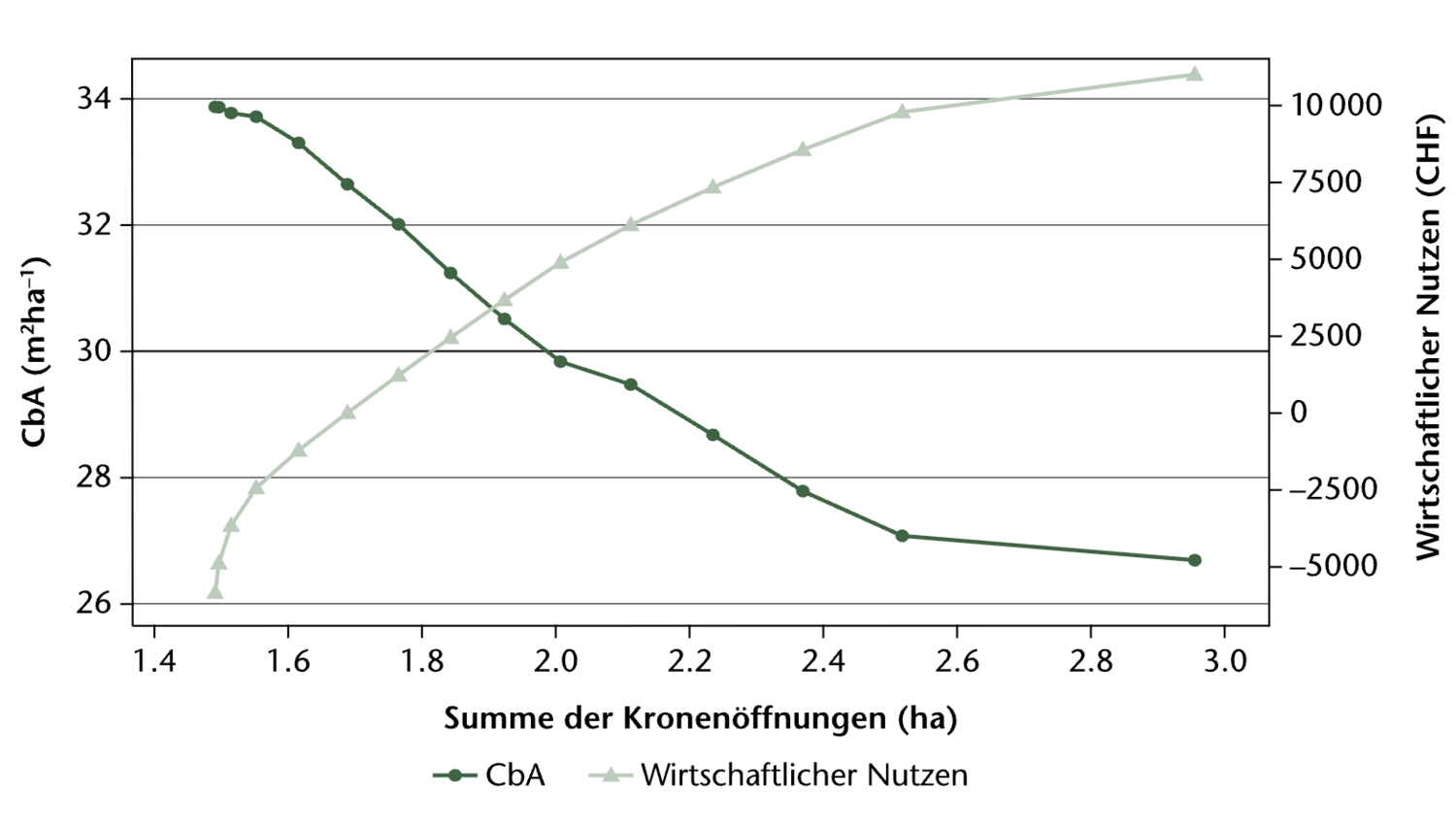

Die Studie konzentrierte sich auf einen Fichtenwaldbestand (Picea abies) von 15.5 ha in der Gemeinde Plasselb (FR). Die Aufnahme erfolgte mit einer Einzelbaum-Erkennungstechnik, die auf luftgestützten Laserscandaten basiert. Die Seilkrantrassen wurden mit dem QGIS-Plug-in Seilaplan digitalisiert. Mithilfe der gemischt-ganzzahligen Programmierung (mixed-integer programming, MIP) wurde ein multikriterielles Modell für die Auswahl von Baumgruppen (MTCS) erstellt, das die operativen Einschränkungen des Seilkranbetriebs berücksichtigt. Es lieferte 15 optimale Kompromissszenarien zwischen zwei Planungszielen: Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens aus der Holzernte und Minimierung der Kronenöffnung. Bewertet wurden sie mit dem CbA-Index (CbA: cumulative basal area) zur Beurteilung der Schutzfunktion von Wäldern gegen Steinschlag (Moos et al 2017). Im MTCS-Modell quantifiziert der CbA-Index die Schutzwirkung des Bestandes nach dem Eingriff. Für eine ausreichende Schutzwirkung muss der CbA-Wert über 30 m2ha-1 liegen. Zudem wurden die forstwirtschaftlichen Richtlinien für Bergfichtenwälder berücksichtigt, um das Potenzial für eine natürliche Verjüngung auf den entstehenden Lücken zu bewerten.

Die Szenarien zeigten einen Anstieg des wirtschaftlichen Nutzens von CHF –5863 auf CHF 11 022 bei gleichzeitiger Zunahme der Kronendachöffnung von 1.49 ha auf 2.96 ha, da das MTCS-Modell das Erntevolumen erhöht (Abbildung 1). In den ersten vier Szenarien blieb der CbA-Wert über 33.5 m2ha-1 trotz einer Reduktion des negativen wirtschaftlichen Ergebnisses um 60%. Dies zeigt, dass sich wirtschaftliche Verluste deutlich verringern lassen, ohne die Schutzwirkung wesentlich zu beeinträchtigen. Positive Erträge wurden ab Szenario 6 erzielt, wobei in den Szenarien 6 bis 9 der CBA-Wert über 30 m2 ha-1 lag. Dies belegt den positiven wirtschaftlichen Nutzen bei gleichzeitiger Schutzwirkung über dem erforderlichen Schwellenwert. In den nachfolgenden Szenarien stieg der wirtschaftliche Nutzen auf Kosten einer Abnahme des CbA-Werts unter den Schwellenwert und zulasten der Schutzwirkung weiter an.

Die Analyse der Lückengrösse ergab, dass in Szenario 1 der höchste Anteil des geernteten Volumens (38%) aus Lücken mit optimaler Grösse (750–1400 m2) stammt, während die Szenarien 2 bis 8 Werte zwischen 26% und 30% aufweisen. In der Praxis sind für die Baumentnahme standortspezifische Faktoren zu berücksichtigen – etwa ausreichende Lichtverhältnisse für Jungpflanzen, das Vermeiden von Trockenstress, die Kontrolle der Konkurrenzvegetation oder der Schutz vor Schneelast. Die Entscheidungsfindung kann auf eine Maximierung des geernteten Volumens aus optimalen Lücken (Szenario 1) abzielen oder auf eine je nach Standort geeignete Option zwischen den Szenarien 2 und 8.

Das MTCS-Modell ermöglicht beim Seilkraneinsatz Holzerntestrategien mit einer ausgewogenen Balance zwischen Produktionszielen und Schutzwirkung. Künftige Modellerweiterungen sollen helfen, Form und Ausdehnung der Lücken präziser zu steuern.

Francesco Sforza

Optimizing Tree Selection for Planning Cable Yarding Operations: A Multi-Objective Modelling Approach. Forest Ecol Manage 578: 122489. doi:https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.122489

Quantifying the effect of forests on frequency and intensity of rockfalls. Nat Haz Earth Syst Sci 17 (2): 291–304. doi:https://doi.org/10.5194/nhess-17-291-2017

Schweiz Z Forstwes 176 (4): 230