- Perspektive

Die politischen Herausforderungen liegen heute andernorts

01.07.2025

Perspektive

Zitierung und PDF-Download

Schweiz Z Forstwes 176 (4): 198–202. https://doi.org/10.3188/szf.2025.0198

Die Motion Würth (24.3983) «Mehr Flexibilität beim Rodungsersatz» verlangt, dass – abgesehen von temporären Waldrodungen – der Rodungsersatz zukünftig zu wesentlichen Teilen qualitativ erfolgen soll; das Waldgesetz sei demgemäss anzupassen. Die Waldeigentümerinnen und -eigentümer wären von einer solchen neuen Regelung direkt betroffen. Einerseits wegen des gesetzlich verankerten Walderhaltungsgebots und andererseits, weil der Grundsatz des Realersatzes bei Waldrodungen zur Disposition gestellt wird. Wie bei solch grundlegenden politischen Fragen üblich, sollte eine Lageanalyse vorgenommen und der Handlungsbedarf abgeschätzt werden. Hier ein Versuch – mit einem eindeutigen Resultat.

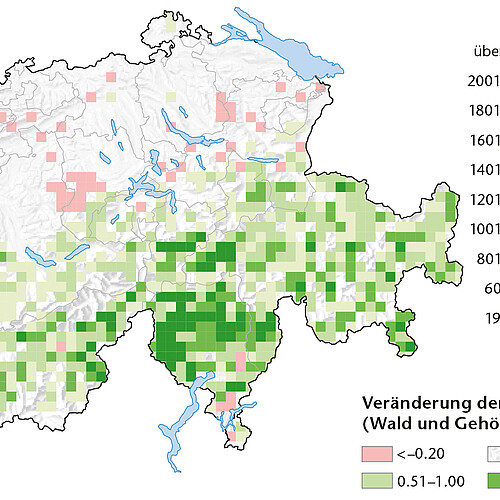

Die Motion wird damit begründet, dass der Wald in der Schweiz zuwächst und in seiner Fläche nicht mehr bedroht ist. Deshalb sei vermehrt auf Realersatz zu verzichten und Ersatzmassnahmen wo möglich im Wald vorzunehmen. Gesamtschweizerisch nimmt die Waldfläche zwar zu, die regionalen Unterschiede bleiben jedoch gross. Über 90 Prozent der Waldflächenzunahme findet oberhalb von 1000 Metern über Meer statt, meist in steilen, forstwirtschaftlich schwierigen Lagen. Im Mittelland sowie in den Talgebieten der Gebirgskantone steht der Wald dagegen unter Druck. Dort, wo Wald an Wohngebiet und Kulturland grenzt, spielen sich heute die relevanten Nutzungskonflikte ab. Neuerdings kommen die Vorhaben der Energiewende hinzu, die grosse Windkraftanlagen im Waldgebiet vorsehen und Mitwirkungs- und Abgeltungsfragen beinhalten. Eine Lockerung des Rodungsersatzes zuungunsten der Walderhaltung kommt hier aus Sicht der Waldeigentümerinnen und -eigentümer zu einem völlig falschen Zeitpunkt.

Stellt sich weiter die Frage: Ist der Wald ein Problem für die Landwirtschaft, was den Verbrauch von knappem Kulturland angeht? Gemäss Arealstatistik haben die Landwirtschaftsflächen in den letzten gut zehn Jahren um 302 km2 abgenommen. Rund 53 Prozent dieses Verlustes wurden durch das Siedlungswachstum sowie die Zunahme von Verkehrsflächen verursacht. Der Flächenbedarf für Realersatz liegt in der Schweiz pro Jahr mit 25 bis 30 ha auf vergleichsweise tiefem Niveau. Das scheinbare Problem des Kulturlandflächenverlusts durch Realersatz ist demnach geringfügig oder lokal ausgeprägt, aber auf nationaler Ebene sicher nicht akut.

Kommt hinzu, dass das heutige Waldrecht das Verfügen von Ersatzmassnahmen bereits zufriedenstellend regelt. Wo kein Realersatz möglich ist, können die Kantone im Interesse aller Beteiligten, inklusive der Waldeigentümerinnen und der Landwirtschaftsvertreter, adäquate Lösungen umsetzen. Etwa über die sogenannten Pool-Lösungen, mit denen Ersatz für mehrere einzelne, kleinere Rodungsflächen geleistet wird. Ergo: Ein akuter neuer Regelungsbedarf ist auch hier nicht auszumachen, eine Gesetzesrevision auf nationaler Ebene scheint also auch aus diesen Überlegungen nicht angezeigt zu sein.

Die rund 250 000 Waldeigentümerinnen und -eigentümer in der Schweiz haben heute ganz andere Herausforderungen zu bewältigen: Die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald steigen, die Bereitschaft zur finanziellen Abgeltung wird dagegen nicht grösser – weder fürs Biken im Wald noch für den Beitrag des Waldes an die Energiewende oder an das Trinkwasser. Der Bund analysiert im neusten Waldbericht verschiedene Problemfelder wie etwa den Klimawandel, gleichzeitig sieht das eidgenössische Sparprogramm (Entlastungspaket 27) wesentliche Kürzungen bei den Programmvereinbarungen mit den Kantonen vor. Das ist alles sehr widersprüchlich. Hier sehen wir von WaldSchweiz aktuell die tatsächlichen Schwerpunkte in der nationalen Waldpolitik – und nicht eigentlich beim Rodungsersatz.